XXII CONVEGNO AlmaDiploma

PROFILO DEI DIPLOMATI E LORO Esiti a Distanza dal diploma

Percorsi di orientamento e scelte nella scuola secondaria di I e II grado

STUDENTI SODDISFATTI DELLA SCUOLA, ANCHE SE OLTRE IL 50% DEI DIPLOMATI DEL 2024 DICHIARA CHE LO STATO D’ANIMO PIÙ DIFFUSO TRA I BANCHI È L’ANSIA E VORREBBE IL TEMA DEL BENESSERE PSICOLOGICO NEL PROGRAMMA

La rilevazione sul Profilo ha riguardato i diplomati del 2024 mentre quella sugli Esiti a distanza del percorso formativo e lavorativo quelli del 2023 e del 2021, contattati rispettivamente a un anno e a tre anni dal conseguimento del titolo. Si notano le differenze di genere nella percezione dei diversi stati d’animo, dove le ragazze sono più spaventate e interessate al tema del benessere psicologico rispetto ai ragazzi. In primo piano emergono le valutazioni positive del percorso di studi, delle attività di orientamento e di PCTO e stage. Per quanto riguarda poi l’inquadramento nel mondo del lavoro, nel periodo 2019-2024 emerge una sostanziale stabilità nella diffusione dei contratti alle dipendenze a tempo indeterminato e un forte aumento dei contratti a termine, anche a chiamata e stagionali

[Bologna, 27 febbraio 2025] Si è svolto oggi giovedì 27 febbraio 2025 a Bologna il XXII Convegno di AlmaDiploma, organizzato per presentare il Profilo dei diplomati e loro Esiti a distanza, percorsi di orientamento e scelte nella scuola secondaria di I e II grado.

Esponenti delle Istituzioni, esperti del mondo universitario e della scuola, partendo dalla lettura dei dati AlmaDiploma sul Profilo dei diplomati e sugli Esiti a distanza, hanno posto l’attenzione su alcuni temi di importanza strategica per la crescita del sistema formativo di istruzione secondaria.

Il Convegno, ospitato nell’Oratorio San Filippo Neri di Bologna è stato trasmesso anche diretta streaming ed è stato promosso da AlmaDiploma ETS, l’Associazione a servizio delle scuole nata nel 2000 che, oltre a fornire alle scuole strumenti di orientamento per gli studenti, ha tra i propri principali obiettivi quello di fotografare sia gli indici di soddisfazione dei diplomati sia quelli sugli esiti occupazionali e formativi attraverso l’analisi delle risposte ai questionari somministrati agli studenti.

I lavori sono stati aperti con i saluti del direttore AlmaDiploma Renato Salsone e per l’USR Emilia-Romagna dal Dirigente Ufficio IV Giovanni Desco; il Convegno è stato moderato da Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net (programma completo www.almadiploma.it/info/convegni/convegno2025/programma.aspx).

La rilevazione sul Profilo ha riguardato oltre 26.000 diplomati del 2024 che hanno espresso le loro valutazioni e indicazioni in merito al loro percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, in base a quanto da loro percepito e ricordato al momento della compilazione del questionario, avvenuta poco prima del diploma.

La rilevazione sugli Esiti a distanza del percorso formativo e lavorativo compiuto dai diplomati dopo il conseguimento del titolo, svolta nell’autunno del 2024, ha riguardato quasi 29.000 diplomati del 2023 contattati a un anno dal termine degli studi e 38.000 diplomati del 2021 contattati a tre anni dal conseguimento del titolo.

In primo pianoè emersa la soddisfazione per il percorso di studi intrapreso, anche se una parte dei diplomati cambierebbe, almeno parzialmente, la scelta fatta. Le principali motivazioni alla base di tali ripensamenti, espresse a un anno dal diploma, riguardano il desiderio di studiare materie diverse e avere una maggiore preparazione per gli studi universitari o per il mondo del lavoro, a conferma dell’importanza delle attività di orientamento per i ragazzi nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Un altro dato interessante riguarda le scelte post-diploma: oltre due terzi dei diplomati è iscritto all’università, in parte svolgendo contemporaneamente un’attività lavorativa. Rilevanti per la scelta post-diploma sono risultate le attività di orientamento, che hanno riguardato oltre l’80% dei diplomati e che sono state valutate positivamente sia per quanto riguarda i percorsi di studio dopo il diploma sia per quelli occupazionali. Inoltre, i dati evidenziano il ruolo di tali attività nel prevenire i ripensamenti e rendere le carriere universitarie più brillanti.

A proposito, poi, del lavoro, nel periodo 2019-2024 emerge una sostanziale stabilità della diffusione dei contratti alle dipendenze a tempo indeterminato e un forte aumento dei contratti a tempo determinato, ma anche del lavoro intermittente o a chiamata.

Valutazione dell’esperienza scolastica per i diplomati

La soddisfazione per l’esperienza generale, che nel complesso dei diplomati del 2024 si attesta al 73,1%, riguarda il 72,8% per i liceali, il 73,0% per i tecnici e il 74,6% per i professionali, mentre la soddisfazione per la disponibilità al dialogo dei docenti (64,1% nel complesso dei diplomati) si attesta al 61,2% per i liceali, al 65,5% per i tecnici e al 74,4% per i professionali.

Per quanto riguarda le strutture scolastiche, la soddisfazione per i laboratori, nel 2024 si attesta al 52,8%, con differenze rilevanti per tipo di diploma (45,7% per i liceali, 61,0% per i tecnici, 58,7% per i professionali). Se tornassero ai tempi dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado oltre la metà dei diplomati confermerebbe la propria scelta: nel 2024 la quota di chi si riscriverebbe allo stesso indirizzo della stessa scuola si attesta al 51,6%. In particolare, nei liceali è pari al 51,8%, nei tecnici al 52,2% e nei professionali al 47,7%.

L’analisi dei diplomati del 2023 permette di effettuare un confronto tra il giudizio espresso alla vigilia del diploma e dopo un anno. Al momento del conseguimento del titolo il 55,0% dei diplomati ha dichiarato che, potendo tornare indietro, sceglierebbe lo stesso indirizzo/corso nella stessa scuola; il restante 44,7% compierebbe, invece, una scelta diversa, ripetendo il medesimo indirizzo/corso ma in un’altra scuola (13,5%), scegliendo un diverso indirizzo nella stessa scuola (8,9%) o, addirittura, cambiando sia scuola sia indirizzo (22,4%).

A un anno dal diploma il quadro si modifica parzialmente: la quota di intervistati che replicherebbe esattamente il percorso scolastico sale al 59,6%; scende invece la quota di diplomati che cambierebbe parzialmente la scelta fatta, optando per un’altra scuola (9,5%) o un altro indirizzo/corso (7,2%), mentre si conferma consistente la quota di diplomati che cambierebbe sia scuola sia indirizzo (23,5%). Le principali motivazioni del desiderio di cambiare, almeno parzialmente, il proprio percorso scolastico, espresse dai diplomati a un anno dal titolo sono: studiare materie diverse (29,8%), compiere studi più adatti alla preparazione universitaria (20,4%), fare studi che preparino meglio al mondo del lavoro (17,7%). I professionali, più di altri, cambierebbero percorso scolastico per avere una migliore preparazione per gli studi universitari (31,2%; è il 20,5% per i liceali e 16,8% per i tecnici) ma anche per il mondo del lavoro (27,2%; 15,7% e 18,0%, rispettivamente). Tra i diplomati tecnici, invece, un’elevata quota cambierebbe le proprie scelte per studiare materie diverse (37,2%; è pari al 27,5% per i liceali e al 17,8% per i professionali). Questi risultati confermano l’importanza delle attività di orientamento per i giovani, a partire anche dalla scuola secondaria inferiore, al fine di fare una scelta consapevole fin dalla scuola secondaria di secondo grado.

Valutazione delle attività di orientamento in ingresso e in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado

Tra i diplomati del 2024 il 90,6% ha dichiarato di aver svolto attività di orientamento organizzate dalla scuola secondaria di primo grado verso la scuola secondaria di secondo grado, senza particolari differenze per tipo di diploma. Queste attività vengono valutate rilevanti dal 45,4% dei diplomati che le hanno svolte, con evidenti differenze per tipo di diploma: tra professionali si rileva la valutazione più elevata (54,2%), seguiti dai tecnici (48,3%) e dai liceali (41,5%). Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, l’84,8% dei diplomati 2024 ha svolto attività di orientamento organizzate dalla scuola per la scelta post-diploma: il dato oscilla tra l’87,5% per i liceali, 83,0% per i tecnici e il 76,7% per i professionali.

I diplomati che hanno svolto tali attività hanno valutato positivamente sia le informazioni ricevute sui percorsi successivi di istruzione e formazione (74,1%) sia le informazioni sul mondo del lavoro (60,0%); i più soddisfatti dei risultati dell’orientamento sono i diplomati professionali (78,4% per l’orientamento ai successivi percorsi di studio e il 78,0% per l’orientamento al lavoro), seguono i tecnici (rispettivamente 80,0% e 75,6%) e i liceali (rispettivamente 69,3% e 46,4%). Per il 51,6% dei diplomati tali attività di orientamento sono risultate rilevanti nella scelta post-diploma: 43,1% per i liceali, 60,9% per i tecnici e 64,8% per i professionali.

A partire dal 2024, ai diplomati che non hanno ritenuto rilevanti nella scelta post-diploma le attività di orientamento organizzate dalla scuola, è stata chiesta la motivazione di tale opinione. Le motivazioni per cui non ritengono rilevanti queste attività nella scelta post-diploma sono, in ordine di importanza, l’avere le idee già chiare (41,1%), il fatto che le informazioni ricevute non siano state sufficienti (27,3%) o fossero già in loro possesso (12,9%). A seguire altre motivazioni: il fatto che la loro scelta rifletterà la presenza di fattori esterni come il contesto familiare, territoriale (7,0%), “le informazioni ricevute non sono state chiare” (5,8%) e “le attività di orientamento sono state svolte da personale non sufficientemente qualificato” (2,9%). Per molte delle motivazioni indicate si registra una forte differenza per tipo di diploma: i professionali, più degli altri, hanno dichiarato di avere le idee chiare sulla loro scelta futura (49,7% rispetto al 46,6% dei tecnici e al 37,8% dei liceali) e ritengono più degli altri diplomati che la scelta post-diploma rifletterà la presenza di fattori esterni (10,5%, si attesta al 9,0% tra i tecnici e scende al 5,8% tra i liceali). Di converso, sono i liceali che in misura maggiore hanno dichiarato che le informazioni ricevute durante le attività di orientamento non sono state sufficienti (30,9%, rispetto al 21,0% dei tecnici e al 19,8% dei professionali) e che le informazioni erano già in loro possesso (13,8% liceali, 11,9% tecnici, 8,2% professionali).

Nella scelta sono maggiormente influenti i genitori, i cui pareri sono rilevanti per il 64,8% dei diplomati per la scelta scolastica e per il 58,8% per la scelta post-diploma. L’importanza attribuita ai pareri dei genitori, in entrambi i momenti di scelta, è più elevata quando i genitori sono laureati. L’orientamento diventa cruciale proprio laddove il contesto familiare non riesce a svolgere pienamente questa funzione. In una scala di rilevanza, i pareri dei genitori sono seguiti da quelli degli insegnanti nella scelta della scuola secondaria di secondo grado (41,5%), mentre nella scelta di orientamento post-diploma i diplomati attribuiscono più rilevanza all’opinione di compagni o amici (34,2%) rispetto a quella degli insegnanti (31,3%).

Oltre l’80% dei diplomati ha dichiarato di conoscere la piattaforma digitale UNICA del Ministero dell’Istruzione e del Merito: in particolare il 60,2% ha utilizzato la piattaforma, mentre il 22,4% non l’ha utilizzata anche se la conosce. A conoscere di più la piattaforma UNICA sono gli studenti degli indirizzi liceali e tecnici (rispettivamente 83,4% e 83,2%), mentre nei professionali il dato scende a 76,2%.

Valutazione delle attività di PCTO e opportunità occupazionali

Nell’ambito dei PCTO, le attività maggiormente svolte dai diplomati, oltre alle attività di orientamento, sono state le attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (61,8%) e le attività di stage (58,6%, soprattutto nei percorsi professionali e tecnici, rispettivamente 88,3% e 84,8%), seguite a distanza da Impresa in Azione (11,9%), Impresa Formativa Simulata (9,6%) e Service Learning (6,1%).

Il 68,8% dei diplomati del 2024 si dichiara complessivamente soddisfatto delle attività di PCTO svolte: una maggiore soddisfazione si rileva tra i diplomati professionali, seguiti dai tecnici e dai liceali (rispettivamente 81,4%, 76,9% e 60,7%). Il 66,2% le ritiene utili e anche in questo caso si rilevano differenze evidenti per tipo di diploma: 82,6% tra i diplomati professionali, 76,2% tra i tecnici e 55,9% tra i liceali.

Il 75,8% di chi ha seguito le attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro le ritiene utili e il 67,1% le ritiene interessanti, ma i giudizi positivi sono particolarmente concentrati tra i professionali (rispettivamente l’88,7% e l’83,1%). Tra i diplomati tecnici l’attività di formazione è ritenuta utile dall’84,5% e interessante dal 77,0%, mentre i liceali sono più critici: il 66,6% di loro ne riconosce l’utilità e il 56,4% la ritiene interessante.

Entrando nel merito dell’attività di stage, nella grande maggioranza dei casi, gli studenti che hanno svolto uno stage hanno dichiarato che i compiti sono stati assegnati in modo chiaro (87,5%), l’attività è stata organizzata efficacemente (85,2%) ed è risultata utile per la formazione (80,8%). Per quanto riguarda l’efficacia dell’attività di tutoraggio, si registra una differenza rilevante tra il tutoraggio aziendale (79,8%) e quello scolastico (72,0%); inoltre, il 76,2% si dichiara soddisfatto per la coerenza dell’attività di stage con una o più discipline scolastiche. La valutazione delle attività di stage è risultata più positiva proprio dove questa esperienza formativa è più diffusa, cioè negli indirizzi professionali e tecnici.

L’indagine sugli Esiti a distanza permette di analizzare l’efficacia di tali esperienze, in termini di opportunità occupazionali, evidenziando come, in alcuni casi, esse si traducano in un rapporto di lavoro con l’azienda presso cui lo studente ha svolto tali periodi lavorativi. Tra i diplomati del 2023 a un anno dal titolo di studio, il 16,2% di quanti hanno svolto attività di PCTO è stato successivamente richiamato dall’azienda presso cui ha svolto tale esperienza: sono soprattutto i diplomati tecnici (26,6%) e ancor di più i professionali (30,1%) ad aver ricevuto una successiva proposta di collaborazione dall’azienda. Inoltre, tra quanti hanno svolto PCTO durante gli studi e a un anno dal diploma dichiarano di essere occupati, il 24,9% lavora nell’azienda presso cui ha svolto tale esperienza.

Stato d’animo alla vigilia della scelta post-diploma

Nel descrivere con un solo aggettivo il proprio stato d’animo alla vigilia della scelta post-diploma, il 21,5% dei diplomati del 2024 ha scelto l’aggettivo “determinato”, il 14,9% “interessato”, il 14,1% si è dichiarato “entusiasta”, il 13,6% “agitato”, il 10,8% si sente “spaventato”; seguono “intimorito” con il 7,3%, “attento” con il 6,4%, “attivo” con il 4,2%, “afflitto” con il 3,7% e infine “irritabile” con il 3,2%. Per tutti e tre i percorsi di studio lo stato d’animo prevalente è stato “determinato” (valore più elevato tra i tecnici, 23,4%). Il secondo stato d’animo dichiarato dai diplomati professionali e tecnici è stato “interessato”, mentre tra i liceali è “entusiasta”.

Le femmine si sentono più “spaventate” e “agitate” (rispettivamente +9,9 e +6,6 punti percentuali rispetto ai maschi); al contrario, i maschi si dichiarano più “determinati”, “interessati” e “attenti” (rispettivamente +6,2, +5,5 e +5,4 punti percentuali rispetto alle femmine).

Gli stati d’animo più diffusi tra gli amici e i propri compagni di classe

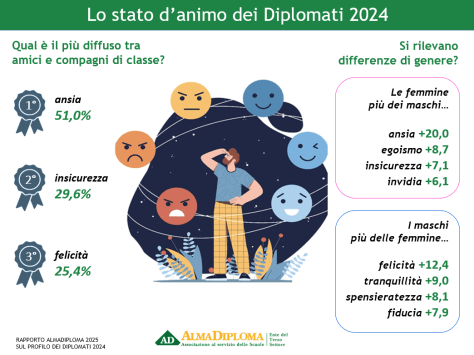

I diplomati del 2024 hanno indicato quelli che per loro sono i tre stati d’animo più diffusi tra i loro amici e compagni di classe tra una lista di 18 stati d’animo: il 51,0% ha dichiarato “ansia” come stato d’animo più diffuso. Seguono “insicurezza” (29,6%), “felicità” (25,4%), “egoismo” (21,4%), “tranquillità”, “solidarietà” (entrambi 15,6%) e “spensieratezza” (15,1%).

Il terzo stato d’animo più diffuso, dopo ansia e insicurezza, varia in base al genere: le femmine hanno indicato “egoismo” (25,4%, + 8,7 punti percentuali rispetto ai maschi), mentre i maschi “felicità” (32,1%, +12,4 punti percentuali rispetto alle femmine).

Temi che gli studenti vorrebbero affrontare o approfondire in aula.

Nel questionario del 2024 è stato chiesto agli studenti quali temi vorrebbero affrontare o approfondire in aula. Almeno la metà dei diplomati 2024 ha dichiarato di essere interessato a tematiche come il benessere psicologico (55,9%) e la gestione dello stress e dei cambiamenti (50,8%). Seguono l’educazione finanziaria (46,8%), l’educazione sessuale (43,4%), la situazione geopolitica attuale (33,8%), l’educazione alle relazioni (32,7%) e l’educazione alimentare e patologie associate (27,8%). Meno di un quinto dei diplomati ha dichiarato di essere interessato alle differenze culturali, etiche e religiose (17,2%), la sostenibilità ambientale (15,5%), la discriminazione di genere (15,2%) e il bullismo (11,1%), a chiudere identità di genere (8,3%) e disabilità (6,5%).

Le femmine hanno mostrato maggior interesse rispetto ai maschi per le tematiche riguardanti il benessere psicologico (+18,8 punti percentuali), la gestione dello stress e dei cambiamenti (+17,2 punti), l’educazione alimentare e le patologie associate (+10,9), le discriminazioni di genere (+10,7), l’educazione sessuale e l’educazione alle relazioni (entrambe +8,8 punti percentuali), le differenze culturali etniche e religiose (+6,1) e l’identità di genere (+5,5 punti percentuali). Meno diffuso tra le femmine l’interesse, invece, per l’educazione finanziaria (-18,5 punti percentuali rispetto ai maschi), la situazione geopolitica attuale (-7,1) e la sostenibilità ambientale (-7,0). Le differenze di genere si confermano in tutti e tre i percorsi scolastici.

Conoscenza e interesse per gli ITS (Istituti Tecnici Superiori)

Per i diplomati del 2024 che hanno intenzione di continuare gli studi e che vogliono approfondire le tematiche tecnico-scientifiche sono previste, oltre ai corsi universitari, altre opportunità come gli ITS (Istituti Tecnici Superiori), percorsi biennali e triennali di formazione terziaria professionalizzante che si articolano in nove ambiti disciplinari e sono programmati a livello regionale. Il 10,0% li conosce bene e un altro 34,5% sa di cosa si tratta, in particolare nei percorsi tecnici (rispettivamente 19,5% e 47,8%). A non conoscerli affatto, invece, sono il 28,6% dei diplomati, quota che però varia dal 14,2% dei tecnici al 35,0% dei liceali.

Il 20,6% dei diplomati è interessato a conoscere meglio l’offerta degli ITS, soprattutto i professionali (32,0%) e i tecnici (29,3%) rispetto ai liceali (15,8%). Tra coloro che conoscono bene gli ITS o sanno di cosa si tratta, il 14,9% sta considerando l’opportunità di iscriversi a tale tipo di corso per completare la formazione dopo il diploma, è il 28,6% tra i professionali, il 21,5% tra i tecnici e il 7,6% tra i liceali.

Lo sguardo sugli esiti a distanza di un anno (diplomati del 2023) e tre anni (diplomati del 2021) dal conseguimento del titolo

Il monitoraggio, condotto nel corso del 2024, degli esiti formativi e occupazionali dei diplomati, ovvero del loro approccio agli studi post-secondari e all’ingresso nel mercato del lavoro, deve necessariamente tener conto delle peculiarità che il nostro Paese ha vissuto negli anni più recenti, a causa soprattutto della situazione sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, ma anche dell’inasprimento della situazione geopolitica. L’analisi temporale relativa alle indagini svolte da AlmaDiploma nel periodo 2019-2024, dunque, risente degli effetti della pandemia. Nel 2020 l’emergenza pandemica, infatti, ha duramente colpito il mercato del lavoro, limitando le opportunità occupazionali dei neo diplomati che, di fronte alle difficoltà di trovare lavoro, hanno spesso modificato le proprie scelte decidendo di proseguire gli studi universitari in misura maggiore rispetto a quanto osservato negli anni precedenti. Le progressive riaperture e l’allentamento delle misure di contenimento della pandemia hanno portato a un lento miglioramento del mercato del lavoro, tanto che come già rilevato nel 2023 anche nel 2024 si conferma il graduale miglioramento e ritorno ai livelli pre-pandemici, sia in termini di scelte post-diploma, sia in termini di caratteristiche occupazionali.

Scelte post-diploma ed esiti occupazionali

A un anno dal conseguimento del titolo, il 71,4% dei diplomati del 2023 prosegue la propria formazione ed è iscritto a un corso di laurea (il 49,6% si dedica esclusivamente agli studi universitari, il 21,8% ha scelto di coniugare studio e lavoro); invece il 18,2% ha preferito inserirsi esclusivamente, nel mercato del lavoro. Come è naturale attendersi, la quota di diplomati iscritti all’università è nettamente più elevata tra i liceali. Nel periodo 2019-2024 aumenta sia la quota di iscritti all’università (+5,8 punti rispetto al 2019) sia la quota di occupati (+2,6 punti rispetto al 2019). Tuttavia, l’analisi delle due componenti dell’occupazione mostra andamenti differenziati: nel periodo in esame, infatti, la quota di diplomati dediti esclusivamente al lavoro risulta in tendenziale calo, soprattutto tra i professionali, mentre la quota di chi coniuga studio e lavoro figura in aumento, per tutti i tipi di diploma. L’aumento, nel periodo in esame, della prosecuzione degli studi universitari e dell’occupazione si accompagnano a un tendenziale calo della quota di diplomati che cercano lavoro, non essendo impegnati né negli studi universitari né in un’occupazione (–0,8 punti percentuali rispetto al 2019). Tale calo è particolarmente forte per i tecnici e i professionali.

A tre anni dal titolo è dedito esclusivamente al lavoro il 24,0% dei diplomati, il 44,5% si dedica esclusivamente agli studi universitari, mentre il 22,8 % concilia studio e lavoro.

La principale motivazione alla base della scelta di proseguire gli studi universitari è legata a componenti di natura lavorativa (61,6%), mentre il 36,7% dei diplomati è stato spinto dal desiderio di migliorare la propria formazione culturale. Tra i professionali e i tecnici è relativamente più diffuso il desiderio di migliorare la propria formazione culturale, anche se tra i diplomati tecnici è relativamente maggiore il desiderio di migliorare le possibilità di trovare un lavoro. Per i liceali, più di altri, l’iscrizione all’università viene vissuta invece come una necessità per accedere al mercato del lavoro.

Al contrario, tra coloro che hanno terminato con il diploma la propria formazione, il 24,4% indica, come motivo principale, la difficoltà di conciliare studio e lavoro, il 28,0% dichiara di non essere interessato a proseguire ulteriormente la formazione mentre il 17,0% è interessato ad altra formazione post-diploma.

Performance universitarie e ruolo dell’orientamento: ripensamenti e crediti formativi maturati

Per la scelta post-diploma sono risultate rilevanti le attività di orientamento, in particolare nel ridurre i ripensamenti e rendere le carriere universitarie più brillanti. Per una parte di diplomati, infatti, la scelta di proseguire la propria formazione iscrivendosi all’università non è risultata vincente, portandoli a interrompere gli studi universitari (5,7% a un anno e 8,8% a tre anni) o a cambiare il proprio percorso di studio (9,2% a un anno e 14,0% a tre anni). La principale motivazione alla base di tali ripensamenti è legata a una insoddisfazione, rispetto alle aspettative iniziali, per le discipline insegnate, che sono risultate spesso poco interessanti, o per la difficoltà del corso; a questa, si aggiungono motivazioni legate alla insoddisfazione per l’ateneo (organizzazione, strutture, etc.) o alla difficoltà ad accedere al corso desiderato. È pur vero che nell’ultimo anno si registra una complessiva diminuzione dei ripensamenti rispetto alla scelta universitaria, riportando a valori prossimi a quelli osservati nel 2019, dopo l’aumento registrato nel 2022.

Inoltre, i diplomati iscritti all’università hanno dichiarato di aver ottenuto, in media, 37,0 CFU dopo un anno e 118,9 CFU dopo tre anni dal conseguimento del titolo. I liceali si dimostrano mediamente i più brillanti, rispetto ai tecnici e ai professionali.

In particolare, i diplomati che durante la scuola secondaria di secondo grado hanno svolto il percorso AlmaOrièntati presentano una minore quota di abbandoni (5,5% rispetto al 6,3% di quanti hanno dichiarato di non averlo svolto) e un maggior numero di crediti universitari maturati nel primo anno post-diploma (37,7 CFU rispetto a 35,4 CFU). È evidente, dunque, che l’orientamento gioca un ruolo fondamentale e determinante, soprattutto se ben strutturato, anche nel prevenire gli abbandoni oltre che a rendere le carriere universitarie più brillanti.

A conferma dell’importanza delle attività di orientamento alla scelta post-diploma, è interessante analizzare i ripensamenti in base allo stato d’animo dichiarato dai diplomati alla vigilia del diploma. La quota di ripensamenti si attesta al 12,3% tra chi ha scelto l’aggettivo “interessato” e al 13,1% tra chi si è definito “entusiasta” o “determinato”; tale quota supera invece il 20% tra coloro che alla vigilia del diploma hanno dichiarato uno stato d’animo “afflitto” (20,2%) o “irritabile” (25,5%).

Caratteristiche del lavoro svolto a un anno dal diploma

Nel periodo 2019-2024, pur se con andamenti differenziati, si osserva una sostanziale stabilità della diffusione dei contratti alle dipendenze a tempo indeterminato e un forte aumento dei contratti a tempo determinato. I contratti formativi e il lavoro non regolamentato, invece, risultano in calo rispetto al 2019 (-5,9 e -3,8 punti percentuali, rispettivamente). Il lavoro part-time risulta in aumento in tutto il periodo in esame (+7,1 punti rispetto al 2023 e +9,1 punti rispetto al 2019). Anche le retribuzioni mensili nette, dopo il calo registrato negli anni più colpiti dall’emergenza sanitaria, figurano in aumento, tanto che nel 2024 raggiungono i valori massimi osservati nel periodo in esame, per tutti i tipi di diploma. Tuttavia, tenendo conto del mutato potere d’acquisto, in termini reali le retribuzioni risultano in diminuzione, del 4,2% rispetto al 2023 e del 6,9% rispetto al 2019, pur se con andamenti differenziati nel periodo in esame. L’analisi per tipo di diploma conferma sostanzialmente tali risultati, tranne per i tecnici che, al contrario, dichiarano retribuzioni in aumento del 3,0% nell’ultimo anno, raggiungendo valori sostanzialmente in linea con quelli osservati nel 2019; tali risultati sono confermati anche limitando l’analisi solo a coloro che lavorano a tempo pieno e non sono iscritti all’università.

INDAGINE COMPLETA AI SEGUENTI LINK:

http://www.almadiploma.it/indagini/profilo/profilo2024https://www.almadiploma.it/indagini/occupazione/occupazione2024

VIDEO DEL CONVEGNO

https://www.almadiploma.it/info/convegni/convegno2025/programma.aspx

*AlmaDiploma ETS è un’associazione al servizio delle Scuole (www.almadiploma.it). Ente senza scopo di lucro, costituito nel 2000, ha la finalità di supportare gli Istituti Scolastici – attualmente ne associa oltre 240 – nelle attività di orientamento degli studenti allo studio e al lavoro, nella valutazione dell’Offerta Formativa e nella programmazione delle attività didattiche. AlmaDiploma ETS si avvale di due partner tecnici e scientifici: il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, per creare un collegamento tra la scuola secondaria superiore, l’università e il mondo del lavoro, e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna, con cui predispone e revisiona le attività di orientamento, anche in collaborazione con il Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro.

AlmaDiploma ETS sviluppa strumenti e attività funzionali all’orientamento e al monitoraggio dei percorsi di studio e dei loro esiti a distanza: attività che concorrono anche al monte ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Le scuole aderenti ad AlmaDiploma ETS – con quasi 30.000 studenti – hanno accesso a diversi servizi, quali: La Mia Scelta, strumento di educazione e formazione alla scelta e all’orientamento basato sulla conoscenza di sé e dell’attivazione delle competenze trasversali; AlmaOrièntati, strumento operativo e formativo di orientamento basato sulle caratteristiche dello studente, sulle sue aspettative rispetto alle professioni e all’offerta formativa post-diploma; questionario AlmaDiploma, dedicato agli studenti delle classi quinte per valutare la propria esperienza scolastica, elementi di valutazione utilizzabili, da parte delle scuole, per monitorare la propria Offerta Formativa; curriculum vitae, strumento didattico e orientativo, utile per maturare e rielaborare le esperienze e competenze in relazione alle richieste del mondo del lavoro, pensato per accrescere le opportunità di occupazione.

Grazie alla piattaforma software per l’intermediazione per l’impiego, infatti, le aziende possono selezionare i curriculum e proporre direttamente offerte di lavoro.

A favore degli studenti che ne hanno fatto richiesta i curriculum sono posti a disposizione delle aziende, tramite uno specifico servizio di intermediazione per l’impiego, per l’inserimento lavorativo.

AlmaDiploma ETS, inoltre, svolge annualmente delle indagini sugli esiti a distanza dei diplomati che generano rapporti utili a valutare l’efficacia esterna dell’istruzione secondaria di secondo grado. Analizza le scelte dei diplomati a 1, 3, 5 anni dal conseguimento del titolo di studio. Nell’area pubblica del sito sono consultabili i dati aggregati dell’universo AlmaDiploma mentre i Report dei singoli Istituti Scolastici sono visibili solo dagli stessi nella propria area riservata.

AlmaDiploma ETS al fine di promuovere l’autonomia degli studenti rispetto al processo di scelta della scuola secondaria di secondo grado fornisce lo strumento almamedie, percorso di educazione alla scelta che coinvolge contemporaneamente studenti, genitori e docenti nel corso del secondo e del terzo anno di scuola secondaria di primo grado sviluppando un metodo utile anche nella futura gestione dei percorsi formativi e lavorativi.