FOCUS GENDER GAP 2025

LAUREA STEM: VERSO UNA RIDUZIONE DEL GENDER GAP

Il vantaggio della componente maschile su quella femminile tra i laureati STEM si sta lentamente assottigliando e le ragazze continuano ad avere migliori risultati negli studi. Malgrado questi dati incoraggianti, non ultimo quello che conferma le STEM come le lauree che offrono i migliori tassi occupazionali, pressoché uguali tra donne e uomini, rimane alto il differenziale retributivo, dove gli uomini percepisconoil 12,6% in più rispetto alle donne

(Bologna, 5 marzo 2025) Il focus analizza e confronta le performance, formative e occupazionali, di donne e di uomini e si basa sui più recenti Rapporti realizzati da AlmaLaurea: il Rapporto 2024 sul Profilo dei Laureati di 78 atenei, degli 82 aderenti ad AlmaLaurea, si basa su una rilevazione che coinvolge circa 300 mila laureati del 2023 e, grazie all’elaborazione delle risposte ricevute dai laureati che hanno partecipato alla rilevazione, restituisce un’approfondita fotografia delle loro principali caratteristiche.

Il Rapporto 2024 sulla Condizione occupazionale dei laureati ha coinvolto circa 660 mila laureati di 78 atenei; in particolare ha fotografato la condizione occupazionale a uno, tre e cinque anni dal conseguimento della laurea.

LE DONNE E L’UNIVERSITÀ

Il Rapporto 2024 sul Profilo dei laureati mostra chetra i laureati del 2023, dove è nettamente più elevata la presenza della componente femminile (60,0%), la quota delle donne che si laureano in corso è pari al 64,0% (è 57,9% per gli uomini) con un voto medio di laurea uguale a 104,8 su 110 (è 102,9 per gli uomini); occorre sottolineare che ciò è frutto anche dei diversi percorsi formativi intrapresi. In ogni caso, le donne ottengono voti di laurea superiori agli uomini praticamente in tutti i gruppi disciplinari, ad eccezione di quello letterario-umanistico.

Le donne si iscrivono all’università spinte da forti motivazioni culturali (30,6% rispetto al 27,6% degli uomini) e svolgono un buon numero di tirocini e stage riconosciuti dal proprio corso di laurea (64,5% delle donne rispetto al 54,9% degli uomini).

Le laureate inoltre provengono in misura maggiore da contesti familiari meno favoriti sia dal punto di vista culturale sia socio-economico. Così il 28,8% delle donne ha almeno un genitore laureato rispetto al 35,2% degli uomini. Peraltro, le donne sono meno coinvolte dal fenomeno dell’ereditarietà del titolo di laurea, soprattutto se quest’ultimo afferisce alle discipline che indirizzano verso la libera professione: tra i laureati a ciclo unico con almeno un genitore con titolo di studio universitario, infatti, ereditano la medesima laurea dei genitori il 33,2% delle donne rispetto al 45,6% degli uomini. Il differenziale di genere permane considerando anche lo status socio-economico: il 20,9% delle donne proviene da una famiglia di estrazione sociale elevata rispetto al 24,8% degli uomini. Non stupisce quindi che tra le donne sia maggiore la percentuale di chi ha usufruito di borse di studio: il 28,5% delle donne rispetto al 23,9% degli uomini.

LE DONNE E IL MERCATO DEL LAVORO

Il Rapporto 2024 sulla Condizione occupazionale dei laureati registra ancora una volta significative e persistenti disuguaglianze di genere.

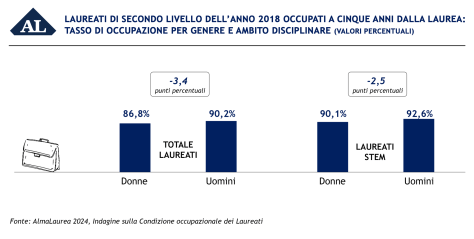

Su tale aspetto AlmaLaurea ha sviluppato un approfondimento ad hoc evidenziando che tra i laureati di secondo livello, a cinque anni dal conseguimento del titolo, le differenze di genere, in termini occupazionali, si confermano significative e pari a 3,4 punti percentuali: il tasso di occupazione è dell’86,8% per le donne e del 90,2% per gli uomini.

A un lustro dal titolo tra le donnesono meno diffusi i contratti alle dipendenze a tempo indeterminato (49,9% rispetto al 56,1% degli uomini), mentre risultano più frequenti i contratti a tempo determinato (17,0% rispetto al 9,9% degli uomini).

È naturale che queste differenze siano legate anche alle diverse scelte professionali maturate da uomini e donne; queste ultime, infatti, tendono più frequentemente a inserirsi nel pubblico impiego e nel mondo dell’insegnamento, notoriamente in difficoltà nel garantire, almeno nel breve periodo, una rapida stabilizzazione contrattuale.

Le differenze di genere si confermano anche dal punto di vista retributivo, si parla del c.d. Gender Pay Gap. A cinque anni dal titolo, tra i laureati di secondo livello che hanno iniziato l’attuale attività dopo la laurea e lavorano a tempo pieno, le donne dichiarano di percepire 1.711 euro netti mensili, rispetto ai 1.927 euro degli uomini, con un differenziale del 12,6%.

I dati evidenziano differenze anche rispetto al tipo di professione svolta: a cinque anni dal titolo svolge un lavoro a elevata specializzazione (compresi gli imprenditori e l’alta dirigenza) il 63,1% delle donne e il 65,9% degli uomini.

In termini di efficacia del titolo nel lavoro svolto, misura soggettiva di coerenza tra studi compiuti e lavoro svolto in quanto si basa su valutazioni espresse dai laureati occupati, però, le differenze si attenuano notevolmente: infatti ritiene il titolo “efficace o molto efficace” per lo svolgimento del proprio lavoro il 76,4% delle donne occupate e il 74,9% degli uomini occupati.

Anche se, nelle dichiarazioni rese a cinque anni dalla laurea, non si evidenziano differenze di genere in merito alla soddisfazione complessiva per il lavoro svolto, su alcuni aspetti le donne sono leggermente meno soddisfatte del proprio lavoro. In particolare, sono meno gratificate dalle opportunità di contatti con l’estero, dalle prospettive di guadagno e di carriera, dalla flessibilità dell’orario di lavoro e dal prestigio derivato dall’attività svolta. Fa eccezione, denotando una maggiore soddisfazione nella componente femminile, l’utilità sociale del lavoro e la coerenza con gli studi compiuti.

La lettura dei dati conferma che le donne sono più penalizzate sul lavoro se hanno figli. Il forte divario in termini occupazionali e retributivi tra donne e uomini, infatti, aumenta in presenza di figli.

Isolando quanti non lavoravano alla laurea, il differenziale occupazionale a cinque anni dal conseguimento del titolo è pari a 2,3 punti percentuali tra quanti non hanno figli (il tasso di occupazione risulta pari all’86,8% per le donne, rispetto all’89,1% per gli uomini); tale differenzialesale addirittura a 18,2 punti percentuali tra quanti, invece, hanno figli (il tasso di occupazione risulta pari al 76,7% per le donne, rispetto al 94,9% per gli uomini). Anche in termini retributivi si confermano differenze significative (in tale analisi si considerano quanti hanno iniziato l’attuale lavoro dopo la laurea e lavorano a tempo pieno): se tra i laureati senza figli il differenziale retributivo è del 12,0%, tra i laureati con figli tale differenziale retributivo tende a raddoppiare (+21,0%).

LAUREATE NEI PERCORSI STEM: PIU’ BRAVE MA COMUNQUE PENALIZZATE

L’Indagine sul Profilo dei laureati 2023 mette in evidenza la diversa composizione per genere tra i laureati STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), dove la componente maschileè più elevata e raggiunge il 58,6%, rispetto al 41,4% di quella femminile; ciò riguarda in particolare i gruppi Informatica e tecnologie ICT e quello di Ingegneria industriale e dell’informazione, dove la presenza maschile supera addirittura i due terzi. Tale risultato è in controtendenza con quanto rilevato sul complesso dei laureati 2023 dove, al contrario, è la componente femminile ad essere preponderante rispetto a quella maschile. Negli ultimi anni, tuttavia, tra i laureati STEM il vantaggio della componente maschile si sta leggermente riducendo: nel 2019, infatti, gli uomini rappresentavano il 59,8% mentre le donne il 40,2%, con un differenziale di quasi 20 punti.

Laureate STEM più motivate e con performance migliori

Le donne si iscrivono ad un percorso STEM spinte da forti motivazioni culturali (30,3% rispetto al 25,0% degli uomini, +5,3 punti percentuali) e svolgono un buon numero di tirocini e stage riconosciuti dal proprio corso di laurea (61,3% delle donne rispetto al 49,2% degli uomini, ben 12,1 punti percentuali in più degli uomini). Le differenze di genere in ambito STEM su questi aspetti sono superiori a quelle registrate sul complesso dei laureati del 2023.

Le donne, tradizionalmente più performanti negli studi universitari, sia in termini di voto sia in termini di regolarità negli studi, mostrano risultati migliori rispetto agli uomini anche nei percorsi STEM: sono infatti caratterizzate da un voto medio di laurea più alto (104,5 su 110, rispetto al 102,6 degli uomini) e da una migliore riuscita in termini di regolarità negli studi (tra le donne il 58,1% ha concluso gli studi nei tempi previsti rispetto al 52,7% degli uomini). Sulla riuscita universitaria le differenze di genere nell’ambito STEM sono in linea con quelle del complesso dei laureati.

Stabilità, utilità sociale, indipendenza: queste le aspettative delle donne STEM

Il 68,2% delle donne, rispetto al 61,3% degli uomini intendono proseguire la propria formazione; inoltre, le laureate STEM nella ricerca del lavoro danno maggiore rilevanza ad alcuni aspetti.

Le donne ricercano più degli uomini lavori stabili (il 76,9%, +11,5 punti percentuali) e danno maggiore importanza rispetto ai colleghi all’utilità sociale del lavoro (il 45,4%, +11,6 punti percentuali) e all’indipendenza/autonomia (il 63,8%, +9,5 punti percentuali). È interessante notare che la rilevanza attribuita dalle donne in area STEM a questi tre aspetti del lavoro è in costante aumento dal 2015 al 2023, precisamente per la stabilità (+6,4 punti percentuali rispetto al 2015), per l’utilità sociale del lavoro (+8,8 punti percentuali) e per l’indipendenza e autonomia (+15,6 punti percentuali).

Il gender gap nel mondo del lavoro per le laureate STEM è in lieve flessione ma le donne sono comunque ancora penalizzate

L’Indagine sulla Condizione occupazionale a cinque anni dal conseguimento del titolo di secondo livello mostra elevati livelli occupazionali sia per gli uomini sia per le donne: tra i laureati STEM, infatti, il tasso di occupazione è pari al 90,1% per le donne e al 92,6% per gli uomini, con un differenziale pari a -2,5 punti percentuali (è -3,4 punti sul complesso dei laureati di secondo livello). Tale differenziale risulta più che dimezzato rispetto a quanto rilevato nel 2019 tra i laureati STEM(-5,9 punti percentuali sempre a svantaggio delle donne).

Figura 1 Laureati di secondo livello dell’anno 2018 occupati a cinque anni dalla laurea: tasso di occupazioneper genere e ambito disciplinare (valori percentuali)

Fonte: AlmaLaurea 2024, Indagine sulla Condizione occupazionale dei Laureati.

Isolando coloro che hanno iniziato l’attuale attività lavorativa dopo la laurea e lavorano a tempo pieno, tra i laureati STEM la retribuzione mensile netta è, in media, di 1.798 euro tra le donne e 2.025 euro tra gli uomini. Anche in termini retributivi, dunque, gli uomini risultano avvantaggiati rispetto alle donne, percependo il 12,6% in più (valore in linea con il dato rilevato sul complesso dei laureati di secondo livello).

L’analisi temporale, tuttavia, mostra una tendenziale riduzione del gender pay gap (nel 2019, infatti, tra i laureati STEM gli uomini percepivano il 19,0% in più rispetto alle donne).

In termini di caratteristiche del lavoro svolto, tra le donne STEM si rileva una minore diffusione dei contratti alle dipendenze a tempo indeterminato (-15,1 punti percentuali) e una maggiore diffusione delle attività in proprio (+5,0 punti; si tratta in particolare di studi professionali di architettura), dei contratti alle dipendenze a tempo determinato (+4,9 punti) e delle attività sostenute da borsa o assegno di studio o di ricerca (+3,5 punti).

Le donne STEM rilevano una maggiore coerenza tra studi compiuti e lavoro svolto

In termini di efficacia, tra i laureati STEM si rilevano livelli in linea con il complesso dei laureati di secondo livello: oltre il 75% ritiene la laurea efficace o molto efficace per il lavoro svolto. Le donne dichiarano livelli di efficacia superiori rispetto agli uomini (78,3% e 75,1%, rispettivamente), evidenziando un differenziale pari a 3,2 punti percentuali, valore doppio rispetto alla media complessiva (+1,5 punti sempre a vantaggio delle donne). Il confronto con l’analoga rilevazione del 2019 evidenzia inoltre un tendenziale aumento del differenziale di genere nei livelli di efficacia (tra i laureati STEM era 2,6 punti percentuali, sempre a favore delle donne).

AlmaLaurea è un Consorzio Interuniversitario fondato nel 1994 che a oggi rappresenta 82 Atenei.Il Consorzio è sostenuto dal contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca e dagli Atenei aderenti. Il suo Ufficio di Statistica è dal 2015 membro del Sistan, il Sistema Statistico Nazionale.

Il Consorzio realizza ogni anno due Indagini censuarie sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei Laureati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo, restituendo agli Atenei aderenti, al Ministero dell’Università e della Ricerca, all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) basi documentarie attendibili per favorire i processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle decisioni assunte dalle Università. Il Consorzio vuole essere anche un punto di riferimento per i diplomati e per i laureati di ogni grado, ai quali AlmaLaurea offre strumenti di orientamento, servizi, informazioni e occasioni di confronto tra pari, per valorizzare il loro percorso formativo e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Il Consorzio raccoglie e rende disponibili online i CV dei laureati (oggi oltre 4.000.000) e affianca gli Atenei consorziati nelle attività di job placement attraverso una piattaforma web per l’intermediazione.

Favorisce, inoltre, l’incontro tra offerta e domanda di lavoro qualificato tramite la società interamente controllata AlmaLaurea srl, Agenzia Per il Lavoro (APL) che opera principalmente nell’intermediazione e nella ricerca e selezione del personale, progettando ed erogando servizi – rivolti a imprese, enti e professionisti – concepiti e offerti nell’interesse primario dei laureati e in sinergia con gli Atenei e con le Istituzioni pubbliche competenti. Il Consorzio internazionalizza i propri servizi, le competenze, le attività di ricerca in prospettiva globale, collaborando con Paesi europei – in linea con la Strategia di Lisbona – ed extra europei.

Dall’esperienza di AlmaLaurea è nata l’associazione AlmaDiploma ETS, per creare un collegamento tra la scuola secondaria superiore, l’università e il mondo del lavoro.