«La piccola scuola come Learning Hub della comunità». Online il n.3 del Quaderno delle Piccole Scuole – Serie Storie

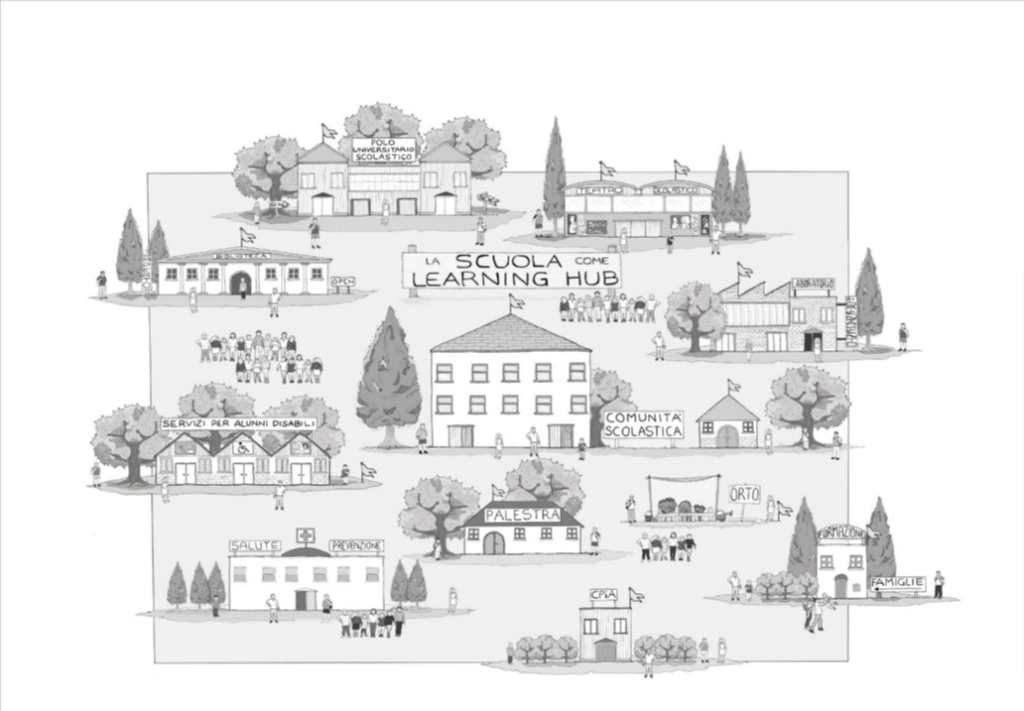

«La piccola scuola come Learning Hub della comunità» è il nuovo Quaderno delle Piccole Scuole, curato dai Ricercatori INDIRE, che accompagna il lettore nella scoperta di forme di learning hub che fanno sì che la scuola si ripensi come ecosistema educativo ampio e interconnesso con i luoghi e i servizi della comunità. Nella pubblicazione sono numerose le esperienze condivise dalle nostre piccole scuole.

In “Ripartire dalla scuola: l’esperienza di Edu@ction Valley” di Daniela Ruffolo – Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani” (SA) la piccola scuola diventa civic center di un ecosistema formativo sostenibile sul territorio e si fa carico, anche per via della collaborazione con CPIA, del superamento della povertà educativa del territorio partendo dalle famiglie stesse: i corsi sono frequentati da genitori, ex alunni, cittadini italiani e stranieri, e perfino dai nonni. L’esperienza “Un giardino per l’infanzia” raccontata da Alessandro Buttitta, docente presso l’I.C.S. “Ignazio Buttitta” di Bagheria (PA), ci aiuta comprendere, invece, come, nelle maglie dell’alleanza multifattoriale con gli enti e le associazioni del territorio di cui fa parte, una piccola scuola che

si pone come learning hub può riuscire ad esercitare un ruolo propulsivo nell’ispirare anche politiche urbane e territoriali di pianificazione e rigenerazione per una riqualificazione degli spazi pubblici o una rigenerazione dei quartieri urbani più fragili.

Infine, particolare attenzione anche alle esperienze nazionali volte specificatamente all’inclusione e all’integrazione degli studenti con fragilità e disabilità.

Il “Polo RES: non solo un luogo fisico” di Maria Elena Tramelli, dirigente dell’IC Teglia (GE) presenta una idea di scuola dell’integrazione, attraverso un più spinto ruolo di presidio che permette alla scuola di sviluppare e potenziare tramite gli spazi del POLO le proficue relazioni educative e di apprendimento con la classe in cui il bambino è inserito.

Le esperienze presentate in questo Quaderno mostrano come cambia la fisionomia dell’istituzione scolastica e come essa possa assumere il ruolo di baricentro della comunità.

Si ringraziano tutte le scuole che aderiscono alle nostre call e ci aiutano a condividere le pratiche educative di interesse e rappresentative per il sistema educativo.

Leggi il Quaderno «La piccola scuola come Learning Hub della comunità»

I Quaderni delle Piccole Scuole

“I Quaderni delle Piccole Scuole” è un’iniziativa editoriale Indire nata per documentare le attività di sperimentazione didattica ed educativa delle scuole che partecipano alla Rete Nazionale delle Piccole Scuole, veri e propri laboratori di innovazione. I Quaderni rendono omaggio alla Biblioteca di Lavoro, un’opera editoriale voluta e diretta da Mario Lodi che pubblicò, fra il 1971 e il 1979, numerosi volumetti e schede didattiche, realizzando una vera e propria enciclopedia delle esperienze più significative compiute in Italia. I repertori della Biblioteca di Lavoro trovarono una grande diffusione tra gli insegnanti di quel tempo e furono generativi di innovazione. Con il loro linguaggio semplice e chiaro, la forma essenziale, la credibilità di un lavoro di ricerca profondamente radicato nelle pratiche e nell’esperienza viva dell’insegnamento, contribuirono al diffondersi di modi di fare scuola attiva, inclusiva, democratica.