Una passeggiata a Capo Sunio, in Grecia

Là dove la terra di Atene si immerge nel mare degli dei, si erge possente il tempio di Poseidone.

Su quel promontorio di roccia il sole lo avvolge, il vento lo consuma e le onde gli sussurrano voci antiche.

Ma dove si trova esattamente questa meraviglia? È in Attica, nel punto più a sud della penisola greca, a una sessantina di chilometri dal centro di Atene, su uno sperone roccioso alto circa 60 metri.

La sua storia inizia intorno al 490 a.C., quando viene iniziato un tempio dorico perìptero esàstilo (cioè con un giro di colonne attorno alla cella e sei colonne in facciata) realizzato in poros, una pietra calcarea molto usata in età arcaica.

L’edificio, però, non era affatto arcaico. Le colonne, infatti, rispettavano già il rapporto pari al doppio più una tra il numero di quelle dei fronti e il numero di quelle sui lati, che sarà tipico dell’età classica. Dunque le colonne di questo primo tempio erano già 6×13.

Il tempio non era ancora completo quando, nel 480, i Persiani di Serse distruggono tutti i monumenti dell’Attica. Ma la risposta di Pericle non si farà attendere. Dopo aver avviato i lavori del Partenone e degli altri edifici dell’Acropoli di Atene, vuole ricostruire anche il tempio di Capo Sunio, sia per omaggiare quel dio, Poseidone, che aveva perso nella contesa sull’Attica contro Atena, sia per ripristinare quell’avamposto proteso verso il mare Egeo, simbolo della forza militare e politica degli ateniesi.

E così, tra il 444 e il 440 nasce un nuovo tempio leggermente più grande del precedente ma a quello molto simile, di cui ingloba lo stilobate. Stavolta però è tutto in marmo e presenta alcune importanti novità.

Queste riguardano soprattutto la cella e il suo rapporto con la peristasi: le due ante del lato est sono allineate con la terza colonna mentre quelle del lato ovest (il retro del tempio) sono allineate con la mezzeria della terza colonna. Il risultato è che il portico posteriore è più profondo di quello anteriore, un caso unico nell’intero panorama dei templi greci.

Sembra un dettaglio insignificante ma era attraverso questi particolari che ogni tempio si differenziava dagli altri, alla continua ricerca del modello perfetto.

Un’altra novità assoluta era negli elementi decorativi. Il fregio dorico aveva metope lisce, ma all’interno della trabeazione correva un fregio ionico, cioè una fascia continua con scene in bassorilievo. Nel Partenone questa fascia circondava la parete esterna della cella. Qui invece circondava il deambulatorio. Di quelle sculture rimane solo qualche frammento al Museo Archeologico di Lavrio, a nord di Capo Sunio.

Infine sono inedite anche le colonne. Alte 6,10 metri, presentano un rapporto tra altezza e diametro di base pari a 5,78, una misura che corrisponde a uno slancio verticale che non era stato raggiunto neanche dalle colonne del Partenone (in quel caso il rapporto è pari a 5,48).

A mitigare la snellezza di questi fusti, che erano anche privi di èntasis (cioè il rigonfiamento a circa un terzo dell’altezza tipico dei templi arcaici), interviene una singolare riduzione del numero di scanalature. Nelle colonne doriche sono in genere 20, ma qui sono 16. Questa scelta potrebbe derivare dal tentativo di offrire spigoli meno affilati all’azione corrosiva dei venti.

Le vicende successive possiamo immaginarle. Con il declino della civiltà greca il tempio cade in abbandono e le sue pietre vengono in gran parte smontate e riutilizzate come materiale da costruzione. Eppure le rovine di Capo Sunio non smisero di affascinare generazioni di viaggiatori, tanto da far ribattezzare il promontorio “Capo Colonne“.

Tra gli autori antichi che hanno descritto il tempio c’è il geografo Pausania, detto il Periegeta. La sua Guida della Grecia, risalente al II secolo d.C., si apre proprio con la descrizione del promontorio (Ma scambia il tempio per quello di Atena, che era invece edificato poco distante e che a quell’epoca era stato già smontato): “Nel continente della Grecia verso le isole Cicladi, e il mare Egèo, sporge fuori dell’Attica il capo Sunio; e v’ha per chi lo costeggia un porto, e sulla sommità è il tempio di Minerva Suniade.” Ma ne parlarono anche Omero, Erodoto, Euripide, Sofocle, Aristofane e Strabone.

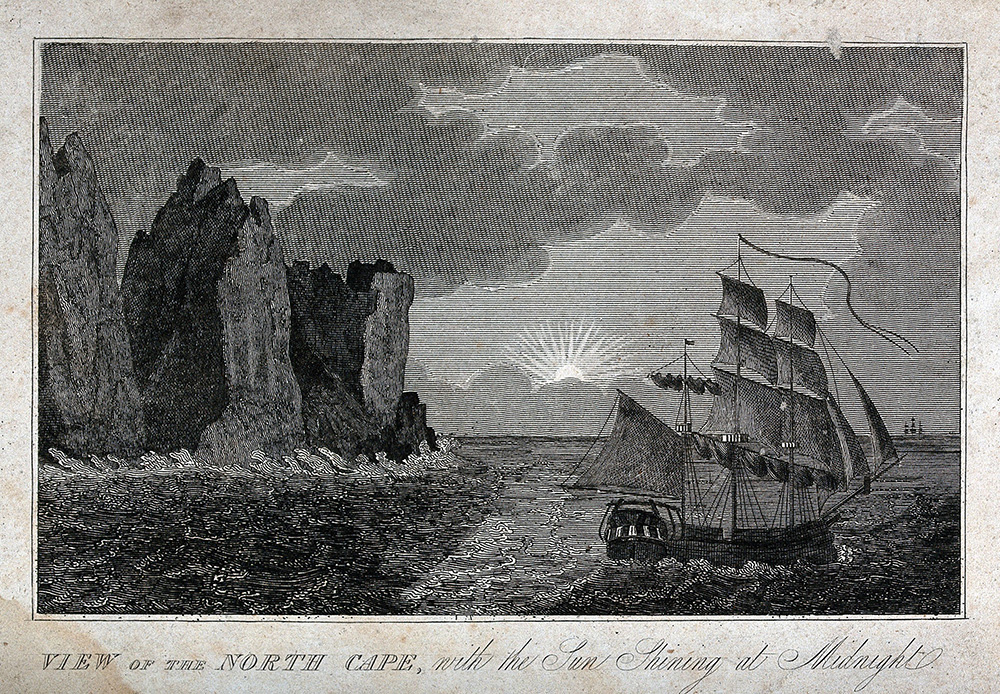

Il tempio tornerà a far parlare di sé nei resoconti dei viaggiatori a partire dal Seicento. Ma la sua epoca d’oro sarà l’Ottocento, il secolo del Romanticismo e dell’amore sfrenato per le rovine di un passato splendore.

È questo il periodo a cui risalgono le più antiche raffigurazioni del tempio di Poseidone come quelle dell’italiano Simone Pomardi e dell’inglese Edward Dodwell, due artisti che viaggiarono assieme in Grecia tra il 1804 e il 1806 lasciando una preziosa testimonianza delle condizioni in cui si trovavano gli edifici classici all’inizio del XIX secolo.

Cinque anni dopo il tempio sarà visitato da un viaggiatore d’eccezione: George Gordon Byron. Il poeta inglese era lì per il suo Grand Tour, affascinato da quel misto di antichi miti e suggestioni orientali. Di quelle emozioni resta traccia nel poemetto Le isole della Grecia (dentro il Don Giovanni, 1819-1824):

Place me on Sunium’s marbled steep,

Where nothing, save the waves and I,

May hear our mutual murmurs sweep;

There, swan-like, let me sing and die:

A land of slaves shall ne’er be mine,

Dash down yon cup of Samian wine!

(Mettimi sulla rupe in marmo di Sunio, / Dove niente, salvo le onde e me, / Possa udire spazzare i nostri reciproci mormorii; / Là, come un cigno, lasciami cantare e morire: / Una terra di schiavi non sarà mai mia, / Butta giù quella tazza di vino di Samo!)

L’esaltazione per quel luogo magico, per quell’incanto di marmo, fu tale che lord Byron non potè resistere alla tentazione di incidere la sua firma sul tempio, alla base del pilastro destro del pronao.

Oggi gli daremmo del vandalo, ma all’epoca non esisteva il concetto di beni culturali e apporre la propria firma su un monumento era quasi obbligatorio per ogni viaggiatore. Non faremo l’errore di giudicare un uomo di duecento anni fa con i criteri e la sensibilità dell’epoca attuale…

Per altro l’amore di Byron per la Grecia non era quello del ricco intellettuale in vacanza: sentiva fortemente l’aspirazione del popolo Greco alla libertà contro il dominio turco e per questo andrà a combattere nel 1823 nella Guerra d’indipendenza greca morendo l’anno dopo (forse di meningite) a Missolungi, uno dei teatri più drammatici degli scontri.

Il dipinto che lo raffigura sul letto di morte, simile a un eroe antico, mostra sullo sfondo proprio un tempio, simbolo di quella culla di civiltà.

Dopo il 1832, con la fine della Guerra d’indipendenza, nuovi artisti si recano a Capo Sunio per disegnare il magnifico tempio mentre altri, pur non essendosi recati personalmente in Grecia, ne hanno lasciato immagini superbe ed evocative. Sto parlando di William Turner, il pittore degli eventi atmosferici estremi, delle nebbie e delle tempeste. Il suo tempio al chiaro di luna, del 1834, è la rovina romantica per eccellenza. Non è gotica, come quelle amate da Friedrich, ma è ugualmente ricca di mistero.

Dai suoi dipinti vennero tratte anche numerose incisioni come quelle di Edward Finden del 1832.

La versione più drammatica arriverà nel 1856 con il russo Ivan Ajvazovskij. Si tratta di Sunio in tempesta, una scena che mescola la vista sublime di un vascello sbattuto dalle onde con la veduta pittoresca del tempio in cima al promontorio, illuminato dalla luce bianca della luna.

Il tempio non è il protagonista del dipinto ma è una scelta comprensibile per un pittore innamorato del mare come Ajvazovskij. E forse rende meglio degli altri la spettacolare collocazione scelta dagli antichi greci per erigere la struttura.

Oggi Capo Sunio con il suo tempio è una rinomata località turistica. Le sedici colonne superstiti (delle trentotto originarie) attirano ogni giorno centinaia di visitatori.

La maggior parte ci va per il panorama e per assistere a quello spettacolo mozzafiato che è l’ora del tramonto. E io non volevo essere da meno…

Questo è il paesaggio che si può ammirare ai piedi del tempio, dove si ammassa la folla prima del crepuscolo.

Ma io non volevo perdermi la vista del tempio contro il cielo del tramonto. Per questo mi sono spostata sulla punta retrostante, in modo da cogliere in controluce quelle millenarie colonne.

Ecco, il sole scompare sotto l’orizzonte. Il cielo si tinge di rosso e quei marmi, come segno fragile ma eterno dell’incontro tra uomo e natura, si disegnano sottili sulla roccia.

È un attimo sospeso. Fugace come la bellezza e come la felicità.

.