Vi racconto lo Spinario

È una scultura classica apparentemente ordinaria: un ragazzino seduto su un roccia che si sta togliendo una spina dal piede. Eppure lo Spinario – questo il nome con cui l’opera è conosciuta – ha una storia affascinante e per certi aspetti ancora misteriosa.

Tanto per cominciare: è una statua greca o romana?

La versione bronzea conservata ai Musei Capitolini è considerata un’opera eclettica di origine greca perché creata unendo una testa del periodo severo (V sec. a.C.) a un corpo ellenistico del I secolo a.C.

Questo spiegherebbe il motivo per cui i capelli non scendono verso il basso, come sarebbe ovvio per un capo chino, ma fluiscono elegantemente ai lati del volto.

Tuttavia lo Spinario era un’iconografia diffusa, tanto che oggi se ne possono osservare diversi esemplari, egualmente antichi, generalmente di età imperiale.

Ma andiamo al soggetto. È un giovane pastore greco? Sì, è possibile. Nell’età ellenistica (IV-I secolo a.C.) la scena di genere, cioè la rappresentazione di episodi ordinari, di momenti di vita quotidiana, era piuttosto comune. In questo caso il gesto del ragazzo non avrebbe alcun significato particolare, sebbene per i Greci la puntura di una spina fosse metafora del dolore procurato dall’innamoramento.

Nella cultura greca però potrebbe anche essere Podaleiros, figlio di Asklepios, guaritore dei piedi.

Presso i Romani invece lo Spinario rappresentava probabilmente Ascanio, il figlio di Enea e l’iniziatore della gens Iulia. Dunque non si tratterebbe di un semplice pastorello ma di una figura fondamentale all’interno del mito fondativo della civiltà romana.

Ma potrebbe essere anche il giovane Marzio, il messaggero che nel IV secolo a.C., nel corso della guerra contro Veio, corse fino a Roma per avvertire dell’imminente attacco da parte degli Etruschi. La spina, che si sarebbe conficcata nel piede durante il percorso, verrà tolta solo a missione ultimata, a sottolineare l’eroismo del giovane e il suo sprezzo del dolore.

Quale che sia l’identità del ragazzo, è indubbio che quel gesto banale di estrarre una spina dal piede abbia ispirato gli artisti per secoli.

È presente in tante chiese romaniche, soprattutto in quelle lungo le vie di pellegrinaggio, sotto forma di bassorilievo nei portali. In questo contesto la spina rappresenta il peccato o l’inganno della ricchezza: il fedele è chiamato quindi a fermare il cammino per liberarsi dal peccato e dalle tentazioni, prima di proseguire. Eccolo nella ghiera del portale della Basilica di Vézelay, in Francia.

Qui è in un rilievo dell’Abbazia di Cluny.

Mentre questo è a Milano, su uno dei portali della Basilica di Sant’Ambrogio.

Lo stesso significato religioso è presente anche nello spinario del mosaico pavimentale del Duomo di Otranto. In questo caso l’uomo che si toglie la spina corrisponde al mese di marzo nella parte dedicata al ciclo dei mesi.

È tutto enormemente più schematico e grezzo, ma il rimando è sempre al nostro antico ‘cavaspino‘. Stessa cosa nel mese di marzo della Fontana Maggiore di Perugia di Nicola e Giovanni Pisano del 1278.

Naturalmente ricompare nel Rinascimento, all’interno dell’ampia operazione di recupero della cultura classica. La prima apparizione si trova nientemeno che nella formella di Filippo Brunelleschi creata nel 1401 per il concorso per la porta Nord del Battistero di Firenze (competizione poi vinta da Lorenzo Ghiberti).

Nella scena del Sacrificio di Isacco, nell’angolo in basso a sinistra, si può osservare un uomo seduto, intento a levarsi una spina dal piede.

Non si sa quale copia abbia visto Brunelleschi. Agli Uffizi se ne conserva una versione marmorea ma è certo che lo Spinario capitolino era conosciuto fin dalla fine del XII secolo, quando viene rinvenuto dal viaggiatore inglese Magister Gregorius da Oxford che lo cita nel suo De mirabilibus urbis Romae, anche se la vista dei testicoli che pendono tra le gambe hanno portato lo studioso a ritenere che si trattasse di una raffigurazione di Priapo.

Queste le parole con cui descrive lo Spinario:

“De ridiculoso simulachro Priapi. Est etiam aliud aeneum simulacrum, valde ridiculosum, quod Priapum dicunt. Qui dimisso capite velut spinam calcatam educturus de pede, asperam lesionem patientis speciem representat. Cui si demisso capite velut quid agat exploraturus suspexeris, mirae magnitudinis virilia videbis.”

Cioè: “La buffa statua di Priapo. C’è pure un’altra statua di bronzo, assai buffa, che si dice raffiguri Priapo. Egli, a capo chino, mentre sta per estrarre dal piede una spina appena calpestata, rappresenta l’immagine di chi sopporta un’acuta ferita. Se lo guardi con la testa chinata, come se tu cercassi di distinguere bene cosa vuol fare, potrai vedere le sue parti genitali di una misura notevole“.

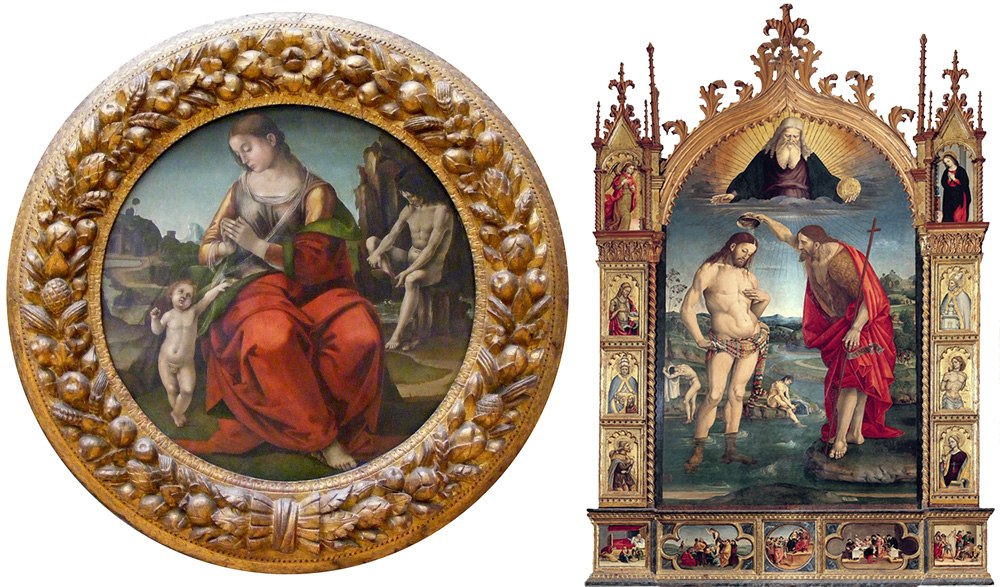

Nel frattempo, nel 1471, papa Sisto IV sposta dal Laterano al Campidoglio la sua collezione di marmi e bronzi antichi per farne dono al popolo romano. Tra questi anche lo Spinario. Ed è qui che l’avrebbe visto Luca Signorelli, un altro artista rinascimentale, mentre era a Roma per disegnare statue e rovine. Affascinato da quel personaggio lo inserisce nelle scene sacre più diverse come un tondo con Madonna e Bambino del 1492 e un Battesimo di Cristo del 1508.

Un altro cavaspino è presente in un frammento della Pala Bichi, un’opera smembrata risalente al 1488-1489. Come quello del tondo, l’uomo in realtà non sta togliendo la spina ma sta compiendo l’operazione precedente e cioè togliersi la scarpa.

Non abbiamo più i disegni di Signorelli ma possiamo vedere simili studi sullo Spinario negli schizzi di Jan Gossaert (noto come Mabuse), il primo pittore fiammingo ad andare a Roma.

Siamo nel 1509, l’epoca di papa Giulio II e dei grandi cantieri del Vaticano. Il corpo è più muscoloso dell’originale, ma è notevole il fatto che persino un artista del nord Europa, proveniente da tutt’altra cultura, sia stato attratto da quel bronzo.

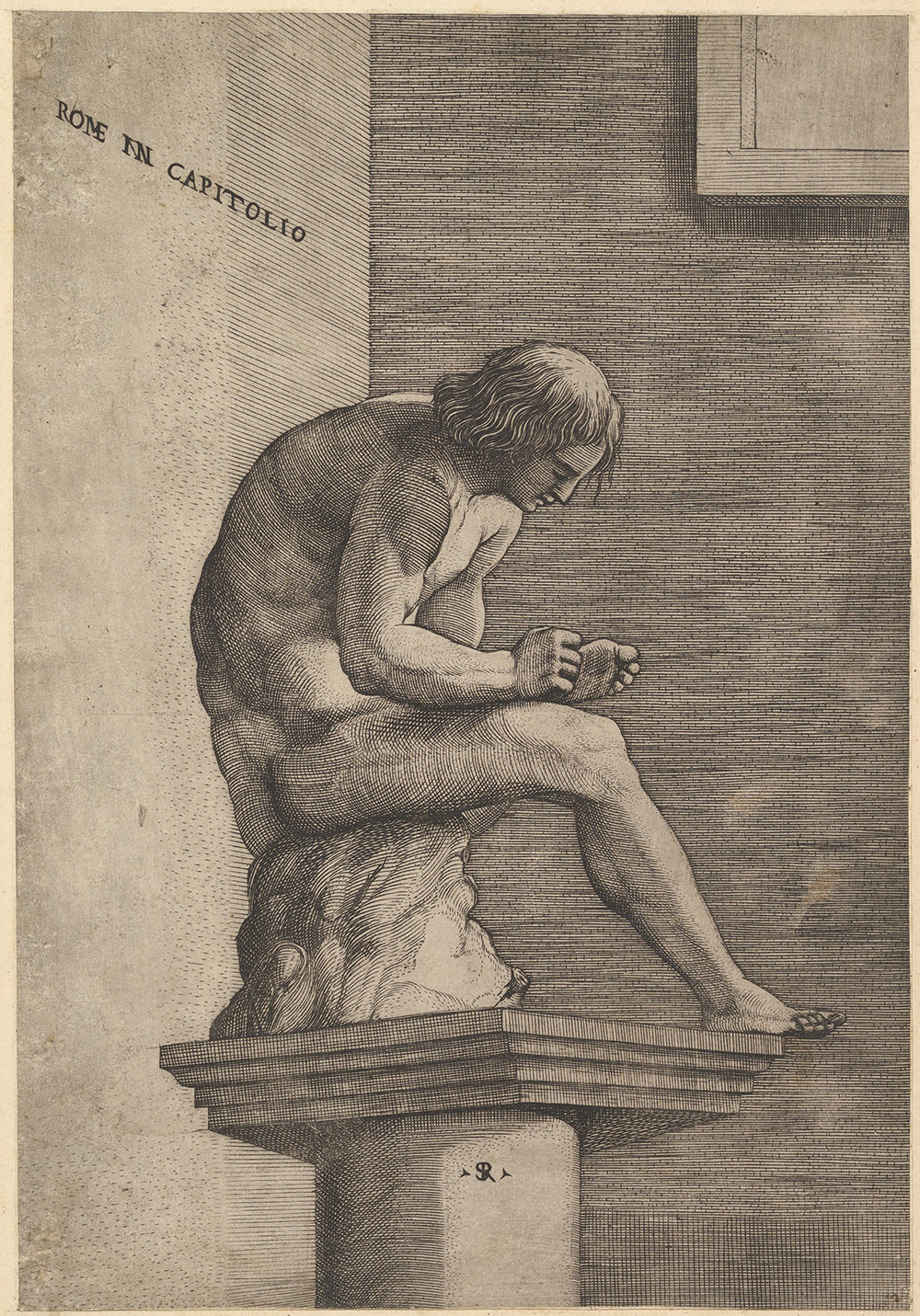

Poco dopo cominciano a circolare le prime incisioni dello Spinario capitolino, come quella di Marco Dente del 1515-1527 con una vista laterale della statua (che improvvisamente ha sviluppato una schiena michelangiolesca).

… o quella più tarda di Diana Scultori Ghisi, datata 1581, conosciuta anche col titolo “Schiavo che rimuove una spina dal piede”. Grazie a queste opere, riprodotte in gran numero, la fama dello Spinario si diffonde a macchia d’olio.

Tante sono anche le copie tridimensionali della stessa epoca, come questa in avorio, di un autore tedesco.

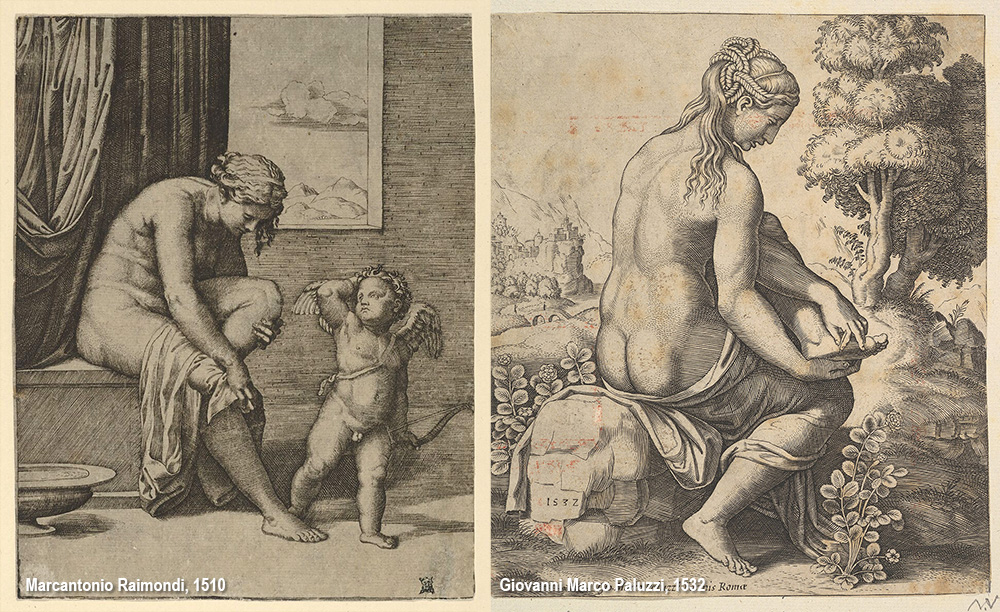

La posa dello Spinario assume una tale forza visiva che gli artisti cominciano ad attribuirla anche a Venere. Eccola in due incisioni cinquecentesche mentre si asciuga un piede dopo il bagno e mentre si toglie una spina (secondo il mito, dalle gocce del suo sangue, cadute su una rosa bianca, nasceranno le rose rosse).

Con il Ritratto del cardinale Antonio Pucci di Pier Francesco Foschi del 1540, facciamo un salto di qualità. Lo Spinario infatti non è presente come iconografia, come gesto applicato a un personaggio, ma come citazione dell’opera originale, presente in miniatura sul tavolo del porporato a simboleggiarne la vasta cultura.

Lo Spinario non smette di affascinare gli artisti neanche in età barocca. Ecco gli schizzi di Peter Paul Rubens del 1608 in cui il ragazzo appare simile alla versione capitolina (ma con i capelli che scendono verso il basso) e anche con una posa differente, voltato a guardare l’osservatore mentre asciuga il piede con una pezza.

L’olandese Pieter Claesz, invece, lo inserisce in una natura morta del 1628. Stavolta si tratta di un gesso di grosse dimensioni posato su un tavolo assieme a tanti altri oggetti, a creare una splendida vanitas.

Ci sono gli strumenti dell’artista: lo Spinario, la bacchetta reggipolso, la tavolozza con i pennelli e il quaderno dei disegni. Ci sono strumenti musicali posati per terra, tra i quali un violino e un liuto capovolto. E poi libri, un’armatura e un bellissimo calice römer.

Ma se tutto questo simboleggia la vita attiva del pittore, ecco che intervengono alcuni oggetti che alludono alla caducità della gloria e della vita stessa: il teschio, la lucerna appena spenta e l’orologio.

Nel passaggio al secolo successivo e con la crescita dell’interesse verso l’arte classica, lo Spinario non può che rivivere un nuovo momento di gloria. Il primo che lo ripropone è Giovanni Paolo Pannini nella sua celebre Galleria di vedute di Roma antica del 1758.

Si tratta di una sorta di museo immaginario che raccoglie i monumenti romani in forma di dipinti e le sculture più famose: una sorta di raccolta di souvenir classici ideata per il conte Étienne François de Choiseul. Ovviamente non poteva mancare lo Spinario, collocato su un piedistallo nell’angolo in basso a destra.

Nel dipinto dell’inglese Johan Zoffany del 1772 che raffigura Gli accademici della Royal Academy, lo Spinario è citato invece nella posa del modello sulla destra, a suggerire l’importanza della cultura classica nella formazione degli artisti.

Pochi anni dopo, esattamente nel 1785, lo Spinario capitolino è raffigurato con grande precisione in un’incisione di Francesco Piranesi, figlio di Giovanni Battista. Nel testo che accompagna la stampa il ragazzo è presentato come un atleta vittorioso che potrebbe essersi punto il piede nel corso di una competizione.

Una statua così attraente non poteva che far venire l’acquolina in bocca anche a Napoleone. E così lo Spinario fu portato nel 1798 a Parigi, per arricchire il Museo Universale sognato dal futuro imperatore. Per fortuna, grazie all’interessamento di Antonio Canova, nel 1815 il bronzo è ritornato a Roma.

Da quel momento farà parte integrante dello studio di qualsiasi aspirante artista, tanto che nel 1839 ne uscirà pure una versione ‘a raggi X‘.

Non si tratta di un’immagine satirica ma di una tavola tratta da “Elementi di anatomia fisiologica applicata alle belle arti figurative” di Francesco Bertinatti (anatomista) e Mecco Leone (artista), un genere a metà strada tra scienza e arte diffuso nella metà del XIX secolo. Dello Spinario hanno realizzato addirittura due vedute, in modo da mostrare al meglio ogni articolazione.

Nel frattempo era diventato talmente comune da essere citato anche in tanti quadretti di genere.

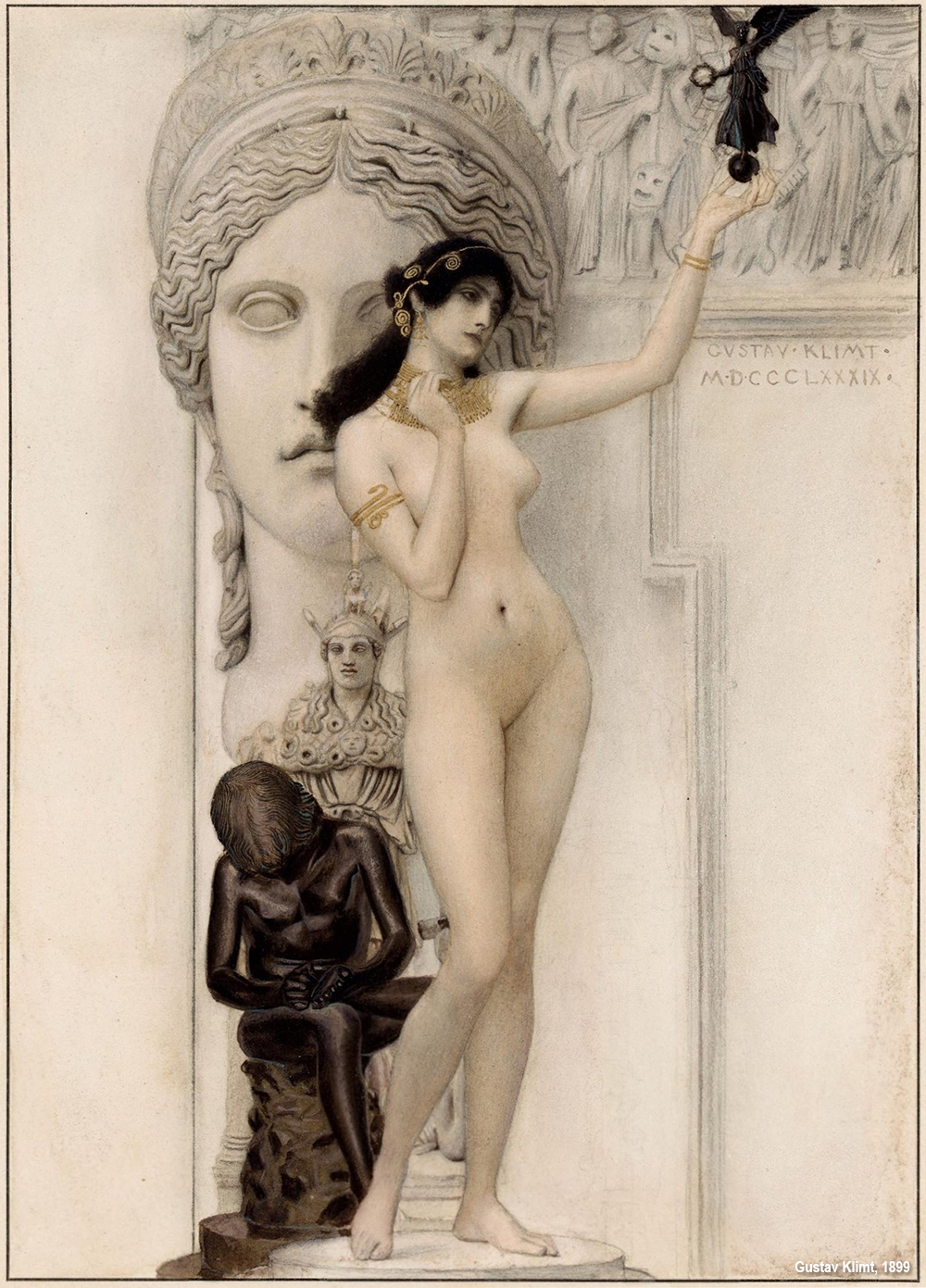

Una delle ultime apparizioni del giovane cavaspino è di un insospettabile Gustav Klimt. Nella sua Allegoria della scultura del 1889, la scultura è personificata da una figura femminile nuda con gioielli vagamente grecizzanti. Dietro di lei statue e rilievi classici in marmo, mentre accanto spicca il piccolo bronzo, visto di fronte. Un omaggio allo Spinario capitolino di grandissima raffinatezza.

Sono pochissimi i casi in cui un personaggio del mondo antico riesce ad attraversare senza soluzione di continuità tutta la storia dell’arte. L’appartenenza a una civiltà pagana tendeva, infatti, a far scomparire questi soggetti nelle epoche in cui l’arte era più orientata verso i temi sacri, specialmente nel Medioevo. Abbiamo osservato questo fenomeno, tra i tanti, con le Grazie, la Medusa.

Ma lo Spinario fa eccezione grazie forse alla giovane età e alla semplicità dell’atto che sta compiendo, un gesto che si è ammantato di volta in volta di nuovi significati, anche opposti, passando dall’allegoria di stoicismo al simbolo di fragilità e inesperienza.