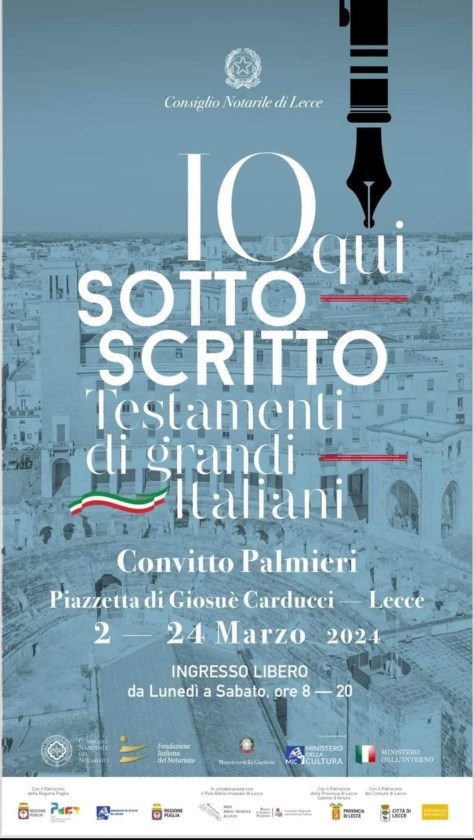

“Io qui sottoscritto. Testamenti di Grandi Italiani”

Convitto Palmieri – Piazzetta di Giosuè Carducci, Lecce

Ingresso libero

Inaugurazione venerdì 1° marzo alle ore 15,30 – Sala Teatrino del Convitto Palmieri.

Storia, letteratura, politica, teatro, imprenditoria, religione rivisitati attraverso le ultime volontà di personaggi come Cavour, Garibaldi, De Nicola, Manzoni, D’Annunzio, Pirandello, Verdi, Marconi, Caruso, Papa Paolo VI. Sono alcuni dei nomi dei grandi personaggi che hanno fatto la storia d’Italia, le cui ultime volontà sono state riscoperte dal Notariatoe messe a disposizione del grande pubblico attraverso la mostra: “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani” – realizzata dalConsiglio Nazionale del Notariato – una raccolta di documenti che narra l’Italia da un punto di vista inedito, quello dei testamenti di politici, imprenditori, artisti che hanno reso grande il nostro Paese. Un patrimonio culturale conservato negli Archivi e nei Musei d’Italia, che difficilmente è possibile visionare.

Dal 2 al 24 marzo la mostra “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani” arriva a Lecce –Convitto Palmieri – Piazzetta di Giosuè Carducci.

In questa edizione è prevista anche la partecipazione attiva dei giovani attraverso un percorso formativo e di accompagnamento alla mostra espositiva rivolto agli studenti di alcune scuole del territorio, che ha come scopo quello di sensibilizzare gli studenti alla cultura della legalità, al valore della memoria, attraverso i documenti degli Archivi di Stato e il sistema delle fonti, evocare nei giovani i valori trasmessi alle generazioni future attraverso la lettura e l’approfondimento dei testamenti dei Grandi Italiani, la conoscenza della funzione del Notaio come prevenzione e contrasto ai fenomeni della illegalità.

Il Collegio Notarile di Lecce, in collaborazione con il Liceo Palmieri di Lecce, il Liceo Banzi di Lecce e il Liceo Quinto Ennio di Gallipoli, ha organizzato, già nei mesi trascorsi, incontri con gli studenti incentrati sull’elaborazione di temi aventi ad oggetto la memoria, la giustizia e la legalità, invitando i ragazzi a predisporre un proprio testamento spirituale.

La mostra – nata a Roma in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia e riproposta a Genova, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Piacenza, Torino, Palermo, Firenze, Bologna, Sassari e Brescia e che ha accolto oltre 40mila visitatori – è un itinerario inedito e rivelatore, perché ogni testamento racconta, del suo autore, non solo la situazione familiare ed economica, ma soprattutto l’animo, le scelte morali, civili, le propensioni e il carattere. In una panoramica di carte, ma soprattutto di emozioni ad esse affidate, a mettersi in mostra è dunque il nostro Paese, nelle sue diverse voci, in un’ottica del tutto nuova, meno tradizionale e accademica.

Per l’edizione di Lecce sono stati recuperati i testamenti di Grandi Salentini quali la nobildonnaGiulia Starace, che col suo testamento olografo costituì la Fondazione “Le Costantine” alla quale destinò tutto il suo patrimonio; Michele De Pietro, illustre avvocato del Foro Leccese, fermo oppositore del fascismo e grande repubblicano, che fu Ministro di Grazia e Giustizia; Liborio Romano, che svolse un ruolo significativo nel corso del Risorgimento Italiano e venne nominato Ministro dell’Interno; Sigismondo Castromediano, grande uomo politico che ebbe un ruolo fondamentale nella modernizzazione della città di Lecce, ponendo le fondamenta di una delle meraviglie del Salento: Il Museo Provinciale di Lecce “Sigismondo Castromediano”.

Gli archivi notarili e di Stato, distribuiti in tutto il territorio italiano, sono pertanto i custodi della memoria e della storia, individuale e collettiva. Mantengono traccia delle attività economiche, patrimoniali, politiche e culturali nel corso della storia delle famiglie, dei paesi e delle città di tutta Italia. Una fonte preziosa per lo studio della storia del nostro paese che i notai contribuiscono ad alimentare con i loro atti e documenti. Uscendo dall’oscurità degli archivi, nei quali sono custoditi e tutelati, ma soprattutto dai rigori dello stereotipo, i testamenti dimostrano così la loro vitalità e la forza della loro funzione.

INFO:

L’inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 1° marzo alle ore 15,30, presso la Sala Teatrino del Convitto Palmieri.

Ingresso libero lunedì – sabato, dalle ore 8 alle 20

Segui la pagina Facebook: https://www.facebook.com/ioquisottoscritto/

Nota di approfondimento.

Cavour, Garibaldi, Verdi, Manzoni, Agnelli, Ferrari ma anche Verga, Pirandello, D’Annunzio, De Nicola, Deledda, Colombo.Sono alcuni dei nomi dei grandi personaggi che hanno fatto la storia d’Italia, le cui ultime volontà sono state estratte dagli Archivi notarili e gli Archivi di Stato di tutta Italia e raccolte, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione del Notariato, in occasione della mostra: “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani”. Una raccolta di documenti che racconta l’Italia da un punto di vista inedito, quello dei testamenti di politici, imprenditori, artisti che hanno reso grande il nostro Paese.

La mostra, organizzata nel 2012 in collaborazione con l’Unità Tecnica di Missione 150 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Roma Capitale, ha rappresentato uno sforzo collettivo di tante istituzioni: dagli Archivi notarili distrettuali agli Archivi di Stato sino ai Musei nazionali, e si è collocata nella serie di grandi eventi pubblici collegati ai festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Per l’occasione l’esposizione era stata realizzata a Roma, esuccessivamente riproposta negli anni, con grande successo, in diverse città in Italia e non solo: Mantova, Milano, Modena, Piacenza, Roma, Torino, Berlino, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Imperia, Sassari, Brescia e Lecce.

Un’esposizione che negli anni è diventata una vera e propria mostra itinerante perché ad ogni inaugurazione si arricchisce dei personaggi illustri di ciascuna città, facendo riscoprire le storie e le identità culturali locali.

In una panoramica di carte, ma soprattutto emozioni ad esse affidate, a mettersi in mostra è dunque il nostro Paese, nelle sue diverse voci, in un’ottica del tutto nuova, meno tradizionale e accademica.

Non si parla, infatti, solo di aspetti politici di tanti personaggi del nostro Risorgimento, ma anche degli aspetti più intimi e personali.

Il valore storico dei testamenti nel tempo.

Il testamento oltre ad essere un atto mediante il quale una persona manifesta la propria volontà e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere, spesso racconta, del suo autore, non solo la situazione familiare ed economica, ma soprattutto l’animo, le scelte morali, civili, le propensioni e il carattere. Quando il privato diventa pubblico c’è sempre un atto notarile a sancirlo. È proprio il caso dei testamenti.

Negli studi notarili si conservano e formano ogni giorno idocumenti che raccontano le storie, le difficoltà, le scelte economiche di italiani. Quando il notaio cessa dall’esercizio gli atti, i repertori ed i registri che prima erano vengono depositati nell’archivio notarile del distretto ove lo stesso esercitava. Dopo cento anni dal deposito, tutti i documenti vengono versati, negli archivi di Stato, che svolgono il compito di custodia delle fonti documentarie.

Gli archivi notarili e di stato, distribuiti in tutto il territorio italiano, sono pertanto i custodi della memoria e della storia, individuale e collettiva. Mantengono traccia delle attività economiche, patrimoniali, politiche culturali nel corso della storia delle famiglie, dei paesi e delle città di tutta Italia. Una fonte preziosa per lo studio della storia del nostro paese che i notai contribuiscono ad alimentare con i loro atti e documenti.

Uscendo dall’oscurità degli archivi, nei quali sono custoditi e tutelati, ma soprattutto dai rigori dello stereotipo, i testamenti dimostrano così la loro vitalità e la forza della loro funzione.

Le storie, oltre i testamenti.

Dei “lasciti” raccolti dal Notariato ed esposti in occasione della mostra itinerante gli aspetti più emozionanti sono proprio quelli legati all’esistenza fisica del documento.

La carta, più o meno antica e ingiallita, il colore della scrittura, la calligrafia che rispecchia il carattere della persona e a volte incerta, la mano tremante del de cuius per paura del futuro o per l’avanzare della malattia. Accade, per esempio, nel codicillo testamentario che Giuseppe Garibaldi firmò il giorno prima di morire e oggi visibile grazie al restauro, a cura della Fondazione del Notariato, del faldone in cui era contenuto. Ad emozionare inoltre è la firma posta a conclusione di ogni documento, firma che rende autentiche e immortali le parole e le volontà.

Gran parte di questi documenti sono molto sintetici una decina di righe in tutto, per dire l’essenziale, come per esempio il testamento di Giovanni Verga, in altri casi non solo ricostruiscono ambienti e legami familiari ma tratteggiano la personalità dei loro autori. Luigi Pirandello, ad esempio, volle tutelare soprattutto la sua immagine di uomo semplice. Chiese di essere trasportato con un “carro di infima classe, quello dei poveri” senza che “ne parenti ne amici” lo seguissero: “bruciatemi. E il mio corpo, appena arso, sia lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me”.

Un’intenzione del tutto lontana da quella di Gabriele D’Annunzio, nel cui testamento si ritrovano le passioni e i tratti del Vate degli italiani, preoccupato di tutelare e mantenere il Vittoriale come monumento alla sua memoria. D’annunzio si affidò alla carta per assicurarsi che i suoi scritti venissero custoditi nel Vittoriale degli italiani, chiamando in causa anche il suo “fratello d’Armi” Benito Mussolini.

Basta leggere qualche riga delle ultime volontà di Giuseppe Verdi, ad esempio, per rendersi conto di quanto il maestro fosse, insieme, oculato amministratore, giusto datore di lavoro, generoso musicista e liberale cittadino. Attraverso i testamenti di Verdi ed Alessandro Manzoni si possono ricostruire le attività sociali e culturali e gli ideali che li hanno portati alle massime vette culturali del secolo.

Aspetti filantropici si riscontrano in Cavour, convinto che la proprietà – seppure sacra e intangibile – andasse mitigata da una carità legale ossia dalla tassazione delle rendite dei ricchi per aiutare i poveri. Lasciò parte dei suoi averi alla città per la costruzione di un asilo. Le prove di generosità fanno eco a quello che Cavour scrisse nel suo diario: “In tutte le relazioni della vita, in tutti i paesi del mondo bisogna vivere con gli oppressi: metà dei sentimenti e delle idee mancano a coloro che sono ricchi e potenti”.

A volte si tratta di volontà non rispettate dai posteri, come nel caso del testamento di Enrico de Nicola. Nonostante la sua volontà, espressa esplicitamente nel testamento, di non voler essere commemorato, portano il nome di Enrico De Nicola numerose strade, piazze e istituzioni pubbliche in tutta Italia. A Napoli un busto che lo ritrae si trova a Castel Capuano e gli è stata intitolata la piazza antistante il tribunale, mentre a Roma il viale che costeggia Piazza dei Cinquecento.

Testamenti ricchi di dettagli e minuziose istruzioni non solo relative ai beni ma anche alla sepoltura: “Il mio cadavere sarà cremato con la legna di Caprera e con un pizzico di cenere, chiuso in un’urna di granito, collocata nella tomba delle mie bambine…La mia salma vestirà camicia rossa” lasciò scritto Giuseppe Garibaldi.

Enzo Ferrari, l’8 gennaio 1984 su carta intestata dell’azienda di Maranello, fu lapidario nel redigere il suo testamento a quattro anni e mezzo dalla morte che giungerà nell’agosto 1988: «Con il presente revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Istituisco erede universale i tutti i miei beni mio figlio PieroFerrari».

Dietro ogni atto testamentario c’è la possibilità anche di leggere le idee di autonomia e libertà, cogliere l’onestà intellettuale degli autori.

Vibra di presentimenti il testamento spirituale di un grande uomo, l’Avv. Giorgio Ambrosoli, nell’eroica solitudine nel compimento del proprio dovere. Ad Ambrosoli toccò liquidare le banche di Sindona e fu per questo oggetto di pressioni e di tentativi di corruzione. Non cedette, pur sapendo di correre notevolissimi rischi. “Qualunque cosa succeda” scriveva nel 1975 in una lettera alla moglie, “tu sai cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo (…)”

La sera dell’11 luglio 1979 Ambrosoli fu assassinato da un sicario arrivato dagli Stati Uniti. “Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiano coscienza dei loro doveri verso sé stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa. Riuscirai benissimo ne sono certo perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell’altro. Francesca dovrà essere più forte, più dura, più pronta ma è una dolcissima bambina e crescerà benone. Filippo – che mi è carissimo perché forse è quello con il carattere più difficile e simile al mio – dovrà essere più morbido, meno freddo ma sono certo che diventerà un ottimo ragazzo e andrà benone nella scuola e nella vita. Umberto non darà problemi: ha un carattere tale ed è così sveglio che non potrà che crescere bene. Sarà per te una vita dura ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere costi quello che costi.”

Tra i testamenti vi sono anche due lettere dell’editore modenese ebreo Angelo Fortunato Formiggini, uomo attento e curioso, dotato di un particolare senso dell’humor, che decise di lanciarsi dalla Ghirlandina di Modena in seguito alla promulgazione delle leggi razziali.

Il 4 luglio 1938, infatti, viene pubblicato il manifesto “Il Fascismo e i problemi della Razza” col quale il regime annuncia il programma delle leggi razziali, promulgate tra il settembre ed il novembre del 1938, dalle quali il Formiggini fu duramente colpito sotto il profilo del lavoro editoriale ed economico, ma soprattutto nella sfera umana e spirituale.

Angelo Fortunato Formiggini, “modenese di sette cotte”, come ha voluto fosse scolpito nella targa di dedica della sua “Biblioteca del ridere” e dei suoi Archivi alla Biblioteca Estense di Modena, e “italiano sette volte”, sente la sua esclusione dal suo mondo di editore e da una cittadinanza fortemente sentita come una iniqua condanna a morte, che lucidamente esegue, con lo spirito che ne ha segnato la vita. Nella lettera alla moglie: “Ecco: me ne vado. Sta’ certa che l’ultimo mio pensiero sarà per la mia famiglioletta. Grazie per la vostra devozione e per la vostra fedeltà. Estrema raccomandazione: siate rassegnati alla mia sorte, non fate recriminazioni. Non guastatemi le uova nel paniere. Per sempre vostro. Papà”

L’importanza storica dei testamenti è dimostrata da quello di Cristoforo Colombo.

Egli apre il suo testamento con «Siendo yo nacido in Genova», ovvero «essendo io nato a Genova». Compilato il 22 febbraio 1498 in quella che oggi è Panama (per questo la lingua utilizzata è lo spagnolo), questo documento, recuperato in occasione della tappa genovese dell’esposizione, dovrebbe mettere definitivamente fine a polemiche e discussioni che vanno avanti da secoli: Colombo era genovese, non spagnolo, non portoghese. Nemmeno savonese.

I testamenti femminili, una storia di emancipazione.

Non poteva mancare in questo scenario l’attenzione ai testamenti femminili: una miniera d’informazioni sulla strada dell’emancipazione femminile sono proprio i lasciti testamentari.

Un esempio di impegno civile è, per esempio, quello di Giulia Colbert marchesa di Barolo erede universale del ricchissimo marito. “Penso con somma soddisfazione che ella farà certamente delle mie sostanze quel buon uso che è da lungo tempo scopo dei nostri comuni e incessanti desideri» scriveva nel 1838. Il testamento, così, non era solo un atto notarile legato al mondo degli affari e dei beni terreni, ma diventava anche uno strumento per l’erede anche nei suoi comportamenti futuri. E così sarà. La marchesa, già in vita chiamata «Madre dei poveri», proseguì nell’opera intrapresa insieme al marito e diede un grande contributo alla riforma carceraria, avvalendosi della sua posizione. Si prodigò per la promozione della donna e per la difesa della fede cattolica nella Torino risorgimentale. L’Opera

Pia Barolo, tutt’oggi esistente a Torino, è un’Istituzione di assistenza e beneficenza, creata il 22 settembre 1856 con testamento segreto da Giulia.

Lina Cavalieri, soprano e attrice cinematografica, definita la “donna più bella del mondo”, ebbe una vita di eccessi. È difficile distinguere la verità dalle leggende che, in parte, lei stessa favorì e fece circolare per mantenere viva la fama. Poi, in contraddizione con la sua esistenza glamour e fastosa volle un funerale semplice e scrisse nel suo testamento: “Desidero essere sepolta in Roma presso i miei adorati genitori ed intendo che i miei funerali siano semplicissimi e improntati a quella sincerità che esula sempre dalle cerimonie fastose”.

Per le donne il testamento stava a significare in qualche modo una volontà, un’occasione, l’ultima e spesso l’unica per affermare una volontà indipendente dalle consolidate logiche familiari. Di fronte al testamento queste donne erano sole e libere di decidere.Oggi sembra una ovvietà, ma allora non era così automatico perché le donne erano ancora sotto la tutela familiare prima e maritale poi. Anche in questo tipo di documenti, dunque, si riflette il cammino verso l’identità individuale femminile diventando un canale attraverso cui tramandare valori e tradizioni.

In conclusione, si tratta di un viaggio affascinante alla scoperta delle vicende umane, attraverso rimandi a cultura, arte e storiache il Notariato ha voluto condividere con il grande pubblico. Le mostre, infatti, hanno raccolto oltre 20mila visitatori, tra cui moltissimi studenti proprio grazie al coinvolgimento di scuole e università. Obiettivo del Notariato è far conoscere a tutti, soprattutto agli adulti del futuro, un patrimonio culturale che altrimenti sarebbe difficile visionare e che ha lasciato un segno nella storia italiana.

GLI ILLUSTRI SALENTINI:

Tra i testamenti degli illustri salentini quello di Sigismondo Castromediano, “il duca bianco”, duca di Morciano e marchese di Cavallino, patriota, archeologo e letterato, è stato un personaggio di grande rilevanza nel panorama culturale e politico dell’Italia meridionale: la sua eredità continua ad essere celebrata e apprezzata, soprattutto per il suo contributo alla valorizzazione e alla promozione della cultura salentina. Pose le fondamenta di quello che sarebbe poi diventato una delle meraviglie del Salento, il Museo Provinciale di Lecce “Sigismondo Castromediano”, il primo ad essere pensato e istituito in Puglia. “Ordino e voglio, che, fra un mese dal mio decesso fosse dato in dono e consegnato in mio nome al Museo Provinciale di Lecce, il busto in marmo che mi rappresenta … Gli abiti rimasti e la catena che vestivo e trascinavo per amor di patria e di libertà, nelle più disumane galere dei Borboni … Le mie decorazioni di Commendatore e di grande Ufficiale dell’ordine della Corona d’Italia … Il mio orologio di fabbrica italiana… la medaglia che mi ricorda Deputato al 1° Parlamento Italiano … Infine il gigantesco teschio umano attribuito dal volgo a Chiliano de Liburgo, primo stipite della casa Castromediano…Ordino, voglio e prescrivo nel modo più assoluto che i funerali fossero modestissimi e senza pompa veruna…”

Nel testamento di Giulia Starace si può leggere “…dispongo che con tutto quanto è di mia proprietà a Casamassella, Comune di Uggiano-la-Chiesa (Lecce) e cioè i terreni fabbricati delle Costantine – e in parte anche i terreni di Kalamuri a Otranto, venga costituita una Fondazione avente ad oggetto e scopo un Centro animato da un piccolo gruppo di persone preparate a svolgere una attività agricola biodinamica, o …una attività di assistenza sanitaria e sociale a domicilio e anche una pedagogica e artigianale. Tutto ciò secondo i metodi più atti a favorire una sana crescita intellettuale e morale dell’essere…”

Giulia Starace appartenente a una famiglia salentina di cultura progressista e liberale, rappresenta un esempio importante nella storia dell’emancipazione femminile del primo Novecento e nella storia economica di un territorio del profondo sud. L’impegno e il suo lavoro per il del benessere e la cooperazione sociale, della preservazione della cultura locale e di tutela dell’ambiente, è confluito appunto nel progetto della Fondazione “Le Costantine” oggi luogo in cui lavoro, ospitalità e cura si coniugano secondo un sapere antico e allo stesso tempo moderno.

Michele De Pietro avvocato, giurista e senatore della Repubblica. promotore di un’importante riforma del Codice di Procedura Penale volta ad adeguarne le disposizioni e gli istituti ai principi costituzionali. Riservò molta attenzione e dedizione anche alla sua patria natale, Cursi, partecipando costantemente alla vita della comunità. Alla stessa donò un proprio immobile perché vi nascesse una scuola materna e un terreno per l’ampliamento del cimitero. “…Quanto a me, avrei voluto attestarle – riferito alla moglie – la mia devozione con la istituzione di erede universale. Essa non me lo permette: anzi me lo vieta, e io le ubbidisco. E ubbidisco a lei anche nel redigere queste disposizioni di ultima volontà nello spirito da lei raccomandatomi: con giustizia e carità: come mi sforzerò di fare…”