Gesti nell’arte: spiegare contando sulle dita

Un giovanissimo Gesù al centro della scena, attorniato da numerosi anziani. Questo è tutto ciò che si vede nel dipinto di Cima da Conegliano (1459-1517) del 1504 intitolato Cristo tra i Dottori.

L’episodio, raccontato nel Vangelo di Luca, avvenne quando Maria e Giuseppe andarono a Gerusalemme per la Pasqua col figlio dodicenne. Al ritorno scoprirono però che Gesù non era più con loro: dopo averlo cercato affannosamente per tre giorni lo ritrovarono nel Tempio, intento a dibattere con i Dottori della legge, gli scribi esperti della Torah.

La scena è stata raffigurata nel Rinascimento innumerevoli volte con ampie varianti. Pinturicchio (1454-1513) l’ha affrescata nel 1501 nella Cappella Baglioni, dentro la chiesa di Santa Maria maggiore a Spello, immaginando la scena all’aperto, davanti a un tempio ottagonale che ricorda quello della Consegna delle chiavi dipinta da Perugino nella Cappella Sistina vent’anni prima.

Negli stessi anni il tema è ripreso da Albrecht Dürer (1471-1528) con una tavola davvero straordinaria, dipinta in soli cinque giorni durante il secondo viaggio dell’artista a Venezia, nel 1506.

I Dottori circondano Cristo formando un cerchio. I loro volti sono fortemente caratterizzati, ma la parte più eloquente dei loro corpi sono senz’altro le mani. Il vecchio accanto al piccolo Gesù sembra volerlo interrompere tenendogli il braccio, quello in basso a destra sorregge il libro aperto, come a voler ribattere con le parole del testo sacro mentre quello sul lato opposto ha posato le mani sul libro chiuso, in un gesto di concentrazione e di ascolto.

Cristo, invece, compie un gesto molto particolare: conta sulla punta delle dita. Sorprendentemente fa la stessa cosa anche nelle opere di Cima da Conegliano e di Pinturicchio. Questo gesto infatti non è una semplice enumerazione ma la rappresentazione fisica della cosiddetta disputatio, una discussione in cui le proprie tesi sono esposte sotto forma di elenco. Cristo dunque sta spiegando, sta dibattendo, non sta contando.

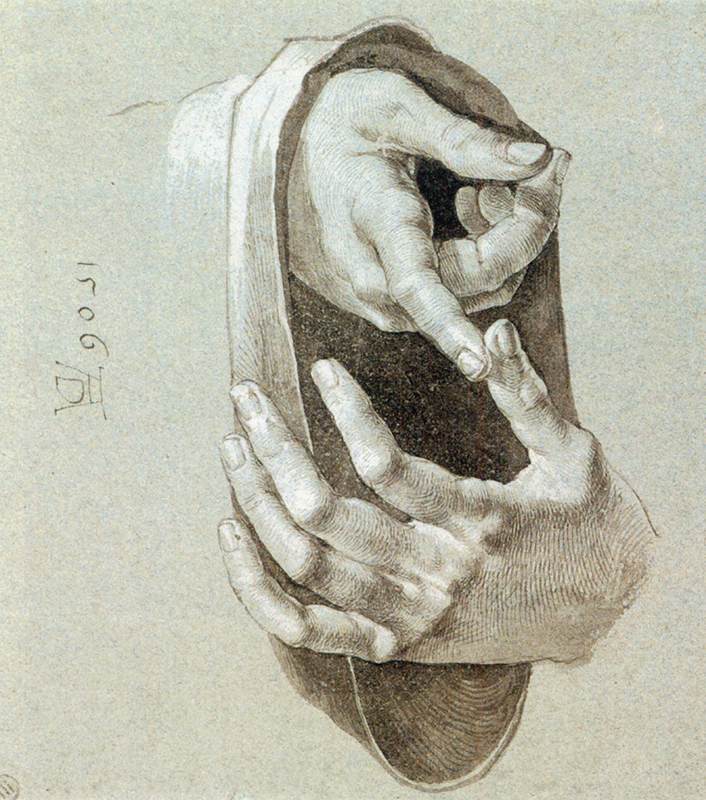

Per Dürer questo gesto era così importante che, nonostante la velocità di esecuzione del dipinto, fece prima un accurato studio delle mani di Cristo…

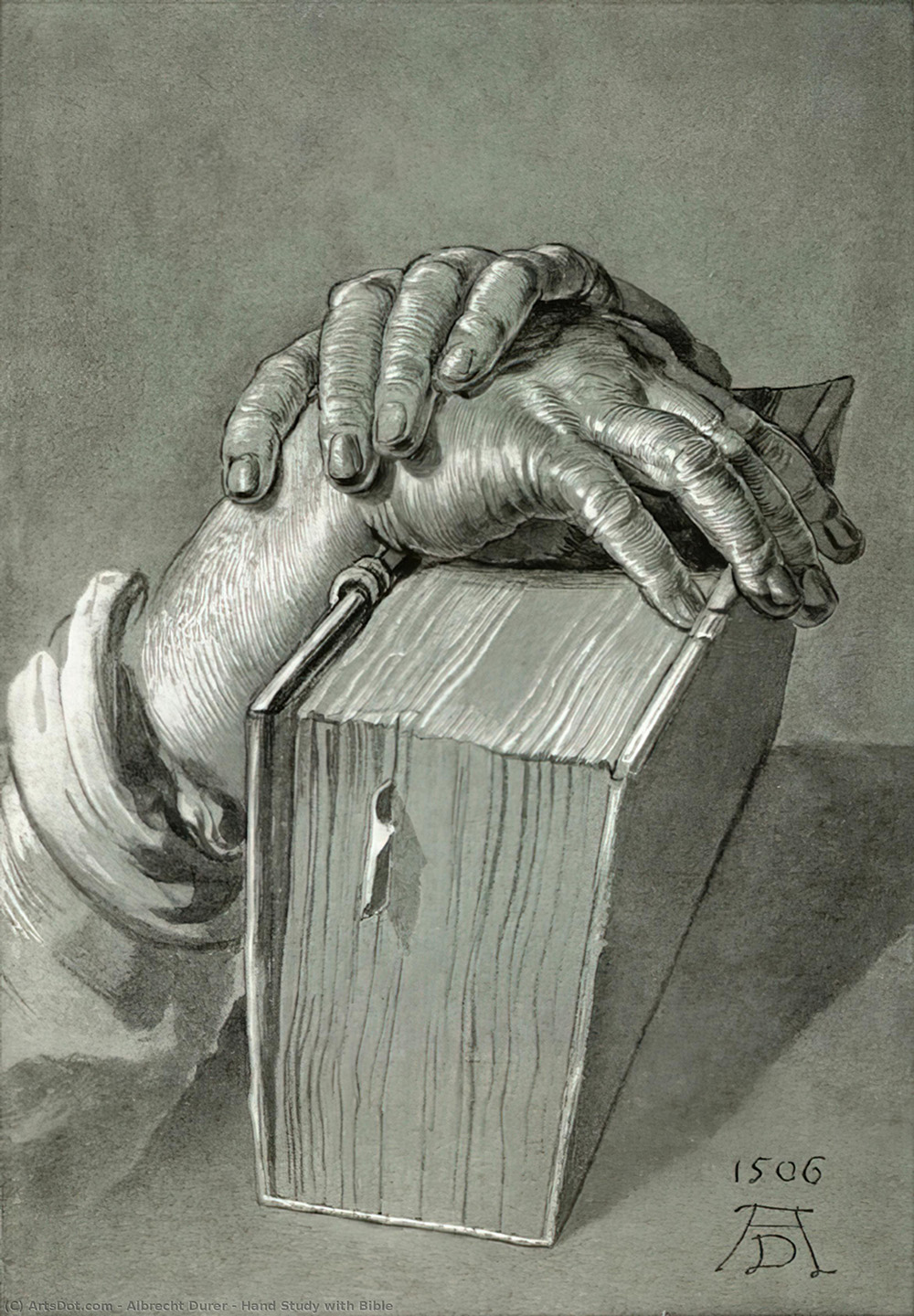

… ma anche di quelle dell’anziano a sinistra.

Il gesto della disputatio di Cristo tra i Dottori ricompare qualche anno dopo con il lombardo Bernardino Luini (1481-1532). La scena ricorda vagamente quella di Cima da Conegliano anche per la posizione delle dita: mentre in Dürer Cristo sta iniziando a contare dal pollice e tiene tutte le altre dita aperte, in Cima e in Luini sono aperte solo tre dita, come nel gesto di benedizione che rimanda alla trinità.

Il gesto dell’enumerazione sulle dita è tipico anche della rappresentazione della disputa di Santa Caterina con i filosofi. Secondo il racconto, la giovane cristiana di Alessandria d’Egitto, vissuta tra il 287 e il 305, fu convocata dai sapienti del governatore per via del suo rifiuto di offrire sacrifici agli dei pagani. Ma grazie alla sua straordinaria eloquenza, Caterina riuscì a convertire i suoi ascoltatori causandone di conseguenza la condanna a morte. Lei invece sarà decapitata dopo aver subito il supplizio della ruota dentata (che però si spezzerà per intercessione divina).

In questo affresco di Masolino del 1428-1431 Caterina conta sulle dita mentre i filosofi la ascoltano con attenzione.

Sta argomentando le sue tesi anche Marta, nel tentativo di convertire la sorella Maria Maddalena, nel celebre dipinto di Caravaggio del 1598. L’altra sta roteando un fiore sul petto mentre si appoggia a un grande specchio convesso, simbolo di vanità. Ma sulla superficie scura si riflette una piccola finestra, segno che la luce divina sta già illuminando la giovane donna, che presto si convertirà.

Caravaggio riprende lo stesso gesto anche in un’opera molto differente e cioè la seconda versione di San Matteo e l’angelo dipinta nel 1602 per la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, a Roma. In questo caso è evidente che non si tratta di una disputa: secondo gli studiosi l’enumerazione è collegata all’incipit del Vangelo di Matteo che inizia con l’interminabile elencazione della genealogia di Cristo (Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram… e così via).

Va detto comunque che fin dall’antichità il sapere era spesso ‘elencato’ in forma di liste: dal Catalogo delle donne di Esiodo al De viribus illustribus di Petrarca, fino alle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori di Vasari. Dunque enumerare sulle dita equivaleva a trasmettere conoscenze, spiegare, tenere una lezione. Un po’ quello che fa Aspasia con Socrate e Alcibiade in questo dipinto del 1801 di Nicolas-André Monsiau (1754-1837).

Poco si sa di Aspasia di Mileto. Sembra che fosse una donna di straordinaria intelligenza e sapienza, compagna di Pericle e insegnante di Socrate nelle arti dell’eloquenza e della dialettica.

Questo gesto così particolare e così presente nella storia dell’arte ricorda in modo sorprendente il celebre siparietto di Silvio Berlusconi avvenuto durante le consultazioni del 2018.

Mentre Matteo Salvini spiegava i punti del loro programma, alle sue spalle il capo di Forza Italia li enumerava con la mano destra come ad accertarsi che il suo alleato stesse esponendo correttamente e in ordine le frasi che lui gli aveva affidato.

Insomma, ha fatto, a favore di telecamere, una perfetta rappresentazione visiva della disputatio, rubando la scena al suo sodale solo con l’uso di una mano. Quell’incredibile conteggio è diventato protagonista di quel momento, nonché di un’infinità di meme sui social…

Questo è, ovviamente, il mio preferito.

Potere dei gesti (e potere dell’arte)!

**

Per scrivere questo articolo ho consultato:

André Chastel, Il gesto nell’arte, Laterza

Desmond Morris, In posa, l’arte e il linguaggio del corpo, Johan & Levi editore

Chiara Frugoni, La voce delle immagini, pillole iconografiche dal Medioevo, Einaudi

Henri Focillon, Elogio della mano, Castelvecchi