Vi racconto il Pensatore di Rodin

Muscoloso, nudo, assorto. È universalmente noto come il Pensatore ed è considerato un simbolo della filosofia. Eppure Auguste Rodin lo concepì originariamente come la rappresentazione di Dante che medita sull’Inferno, indicandolo come “il poeta“.

Tutto ebbe inizio nel 1880, quando lo scultore venne incaricato dal governo francese di realizzare una porta monumentale destinata al nuovo Museo di Arti Decorative. Rodin decise di dedicarla all’Inferno dantesco perché, secondo lui, «Dante non è solamente un visionario e uno scrittore; è anche uno scultore. La sua espressione è lapidaria, nel senso buono del termine. Quando descrive un personaggio, lo rappresenta solidamente tramite gesti e pose».

Joseph Noel Paton, Dante medita sull’episodio di Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, 1852, olio su tela, cm 160×96, Bury Art museum

L’artista si dedicherà per quasi quarant’anni al progetto della Porta dell’Inferno, trasformando in materia 186 personaggi dei vari gironi infernali e facendoli emergere in altorilievo dai battenti. Dante, seduto su una roccia e alto circa 70 cm, è collocato al centro del sopraporta, intento a meditare sulla propria opera poetica, con il mento poggiato sul pugno chiuso della mano destra, il gomito posato sulla coscia sinistra e l’altra mano penzolante dal ginocchio sinistro, mentre osserva le scene infernali sotto di lui.

L’opera però resterà incompiuta anche perché il museo per cui era destinata non venne più realizzato né andò a buon fine la proposta di collocarla al Louvre.

La fusione in bronzo arriverà solo dopo la morte dello scultore e si trova oggi al Museo Rodin di Parigi, assieme al gesso originale, alto 5,30 metri.

Rodin decise quindi di sviluppare come statue autonome alcune figure della porta: è in quel momento che Dante diventa una scultura a parte.

Estrapolata dal suo contesto nel 1888, la statua ha assunto un significato più universale: è l’uomo moderno che riflette sul suo destino, carico di incertezze. “Quel che rende il mio Pensatore pensante – scrive Rodin – è che non pensa solo con il suo cervello, con la sua fronte accigliata, le sue narici aperte e le labbra tese ma anche con ogni muscolo delle sue braccia, schiena e gambe, con i suoi pugni chiusi ed i piedi contratti.“

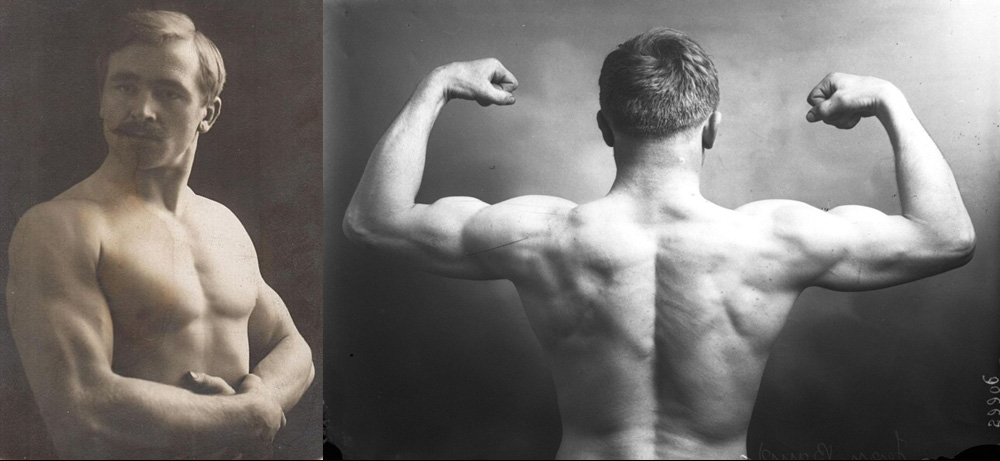

Albert Harlingue, Rodin con il pensatore, 1905

Per modellare quel corpo potente, che ricorda il modellato del torso del Belvedere, Rodin scelse come modello il pugilatore francese Jean Baud. Sebbene la forza fisica non fosse normalmente associata alla meditazione, Rodin voleva che quel gesto esprimesse qualcosa di epico. La grandezza del pensiero si doveva manifestare anche attraverso il vigore del corpo.

D’altra parte lo stesso vigore era presente anche nel riferimento artistico scelto da Rodin e cioè la statua cinqucentesca di Lorenzo de’ Medici realizzata da Michelangelo (non per nulla chiamato anche “il pensieroso”), di cui riprende sia la possanza sia la particolare posa, con la testa poggiata sulla mano e il gomito sulla coscia.

Michelangelo, Lorenzo de’ Medici, 1520-1534, Basilica di San Lorenzo, Cappella Medicea, Firenze

Rodin non scelse di ispirarsi a Michelangelo per caso. Quell’artista, infatti, era stato per lui una rivelazione, una scoperta che cambiò per sempre il suo modo di concepire l’arte, passando da un linguaggio classicheggiante a uno più espressivo e immediato.

La svolta era stata innescata dal viaggio in Italia compiuto nel 1875 e soprattutto dalla visione delle opere di Buonarroti. “Da quando sono giunto a Firenze dedico il mio tempo allo studio di Michelangelo e credo che questo grande mago mi stia consegnando alcuni dei suoi segreti”, disse Rodin di quell’esperienza. È per questo che la sua opera più innovativa di quel periodo, L’età del bronzo, ricorda in modo palese lo Schiavo morente di Michelangelo (conservato al Louvre).

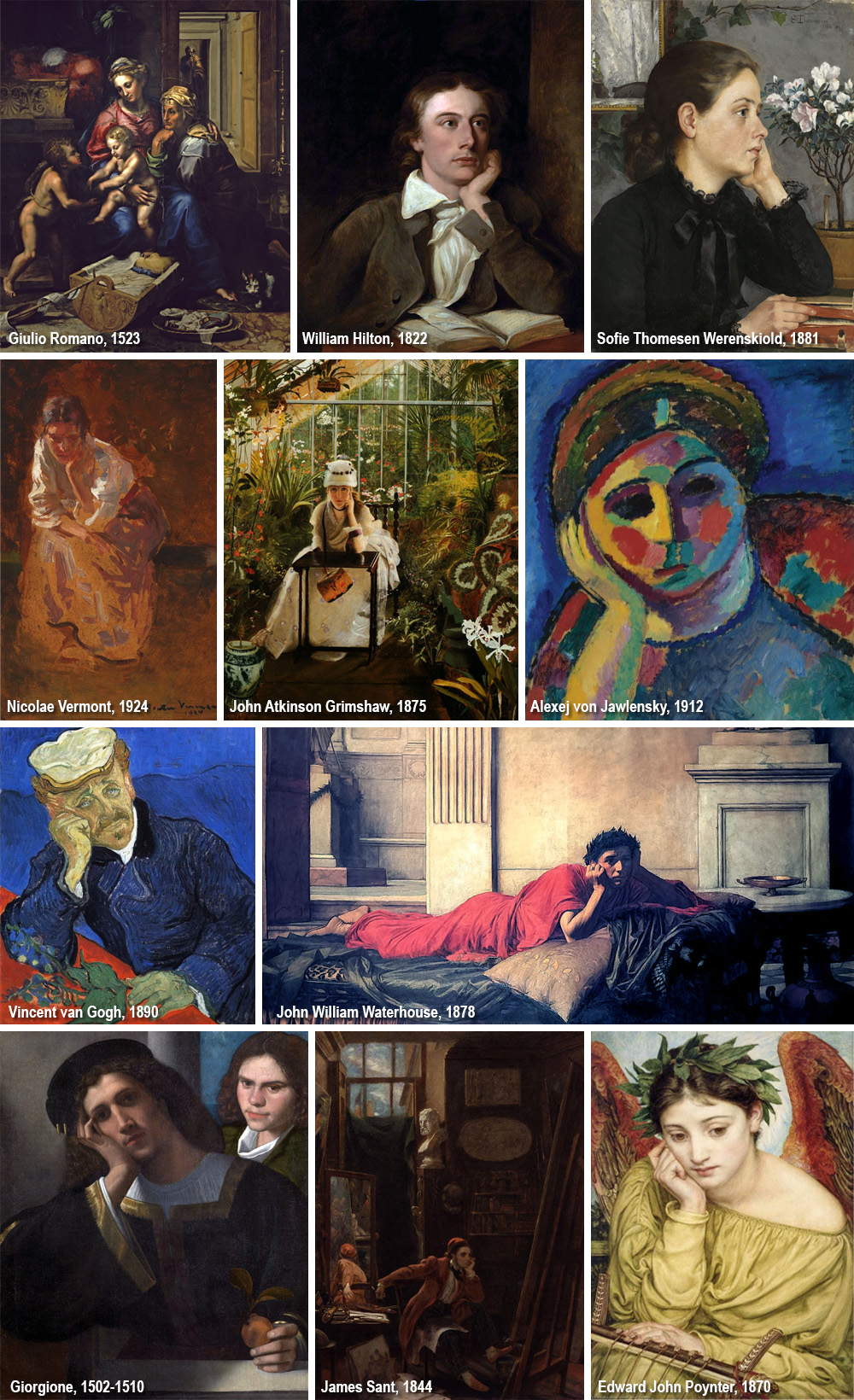

Ma torniamo al gesto di Lorenzo de’ Medici. Michelangelo lo ha utilizzato per un motivo molto preciso: la mano che regge la testa o il mento era una posa densa di significati, usata dagli artisti per indicare l’indole melanconica, una condizione associata non tanto alla tristezza ma a una profonda sensibilità, vicina all’ossessione e al genio artistico.

Raffaello la attribuisce a Eraclito, il personaggio seduto in primo piano nel grande affresco della Scuola di Atene.

Raffaello, La scuola di Atene, particolare della figura di Eraclito, 1509-1510, affresco, Stanza della Segnatura, Palazzi Apostolici, Città del Vaticano

Di qualche anno più tarda è una delle raffigurazioni più note di questo tipo caratteriale, opera di Albrecht Dürer, nella quale una figura alata poggia la testa sul pugno chiuso, quasi a sostenere il peso del pensiero.

Albrecht Dürer, Malencolia I, 1514

Tuttavia si tratta di una posa antica, associata anche alla sofferenza, come in questa placchetta greca in cui Ulisse, a destra, si avvicina a una sconsolata Penelope.

Penelope afflitta, 460-450 a.C., terracotta, cm 18×27, MET, New York

Nel tempo diventa la posa ideale per rappresentare la figura del filosofo.

Salomon Koninck, Un filosofo, 1635

Ma anche il generico pensare da parte di qualsiasi personaggio.

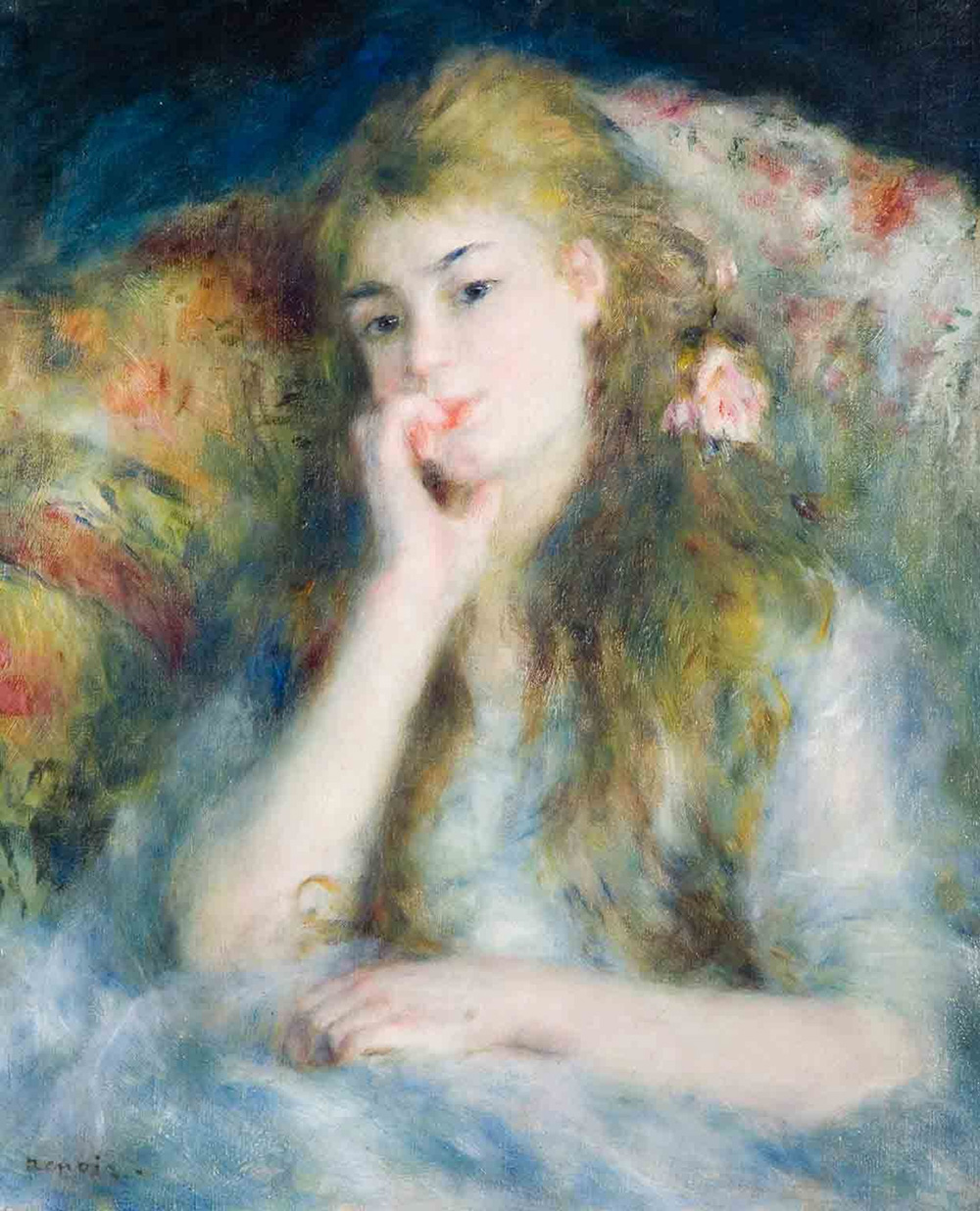

Pierre-Auguste Renoir, Ragazza pensierosa, 1877

Basta farci caso e scopriremo che questa posa è diffusissima in tutta la storia dell’arte, applicata ai personaggi più vari.

Tanto per aggiungere un esempio contemporaneo alla carrellata, anche l’emoji che indica il dubbio, il ragionamento, il pensarci-sopra, ha la mano sotto il mento.

La “polisemia” di questo gesto è ciò che ha consentito a Rodin di trasformarlo dalla riflessione sulla propria opera collegata alla figura di Dante, a un’indefinita meditazione da parte di un uomo simbolico, una metafora della vita stessa e del destino.

All’intenso effetto drammatico contribuisce anche il trattamento del corpo nudo, la cui superficie vibrante e imprecisa ricorda la pennellata impressionista ma anche l’incompiuto michelangiolesco.

Eppure, nonostante l’originalità e la potenza di questa scultura, resterà come modello in gesso fino al 1902, quando verrà fusa la prima versione bronzea del Pensatore in grandi dimensioni (che però sarà presentata al pubblico solo nel 1904).

Edward Steichen, Rodin, Il Pensiero, 1902, stampa da due negativi

Nei decenni successivi ne vengono realizzate più di venticinque copie, di varie misure, sparse in tutto il mondo, da New York a Venezia, da Buenos Aires a Dresda, da Tokio a Istanbul.

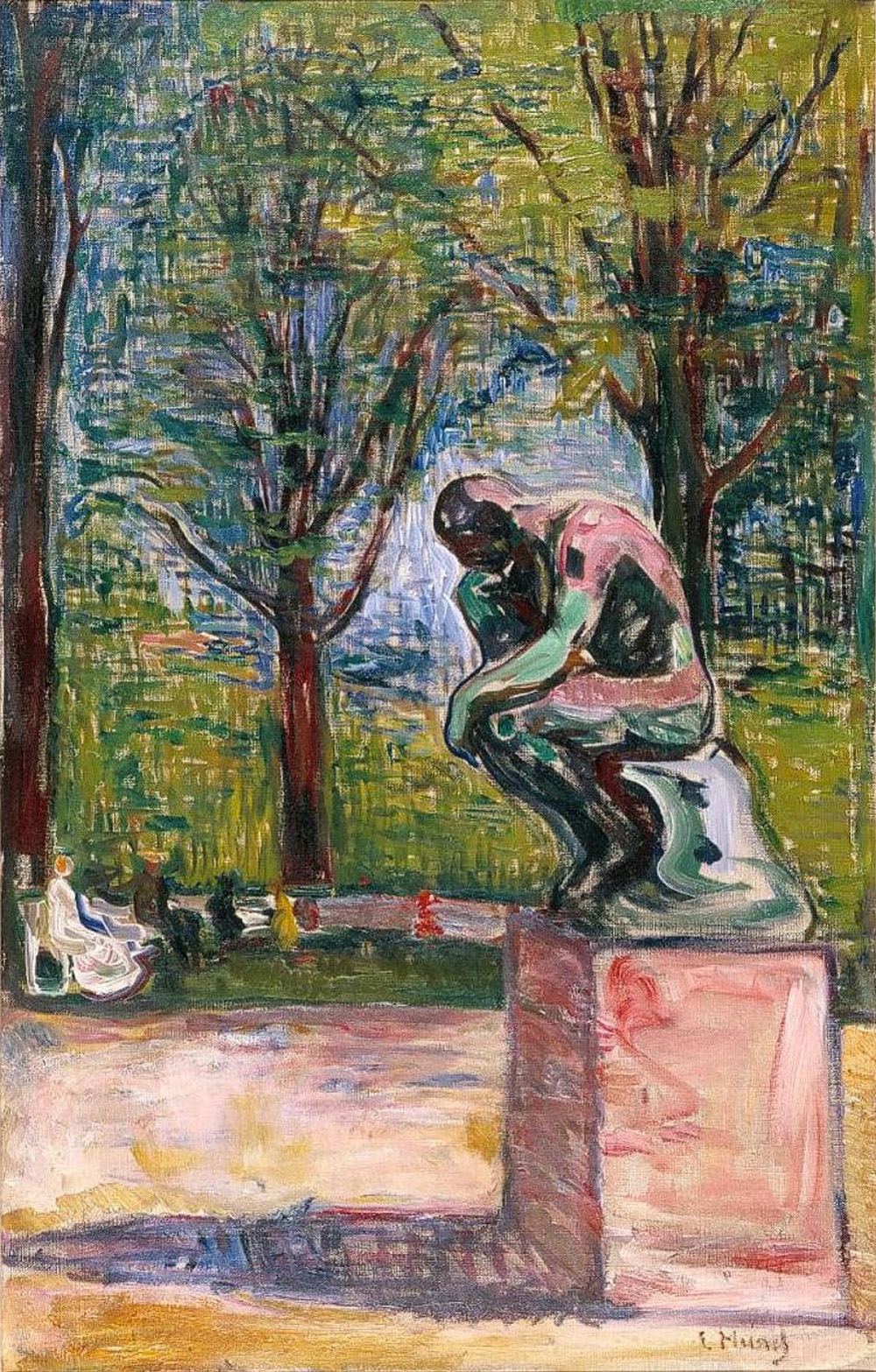

Una copia venne commissionata nel 1905 dal Dottor Max Linde, un oftalmologo di Lubecca, nonché mecenate e collezionista, che la installò nel parco della sua residenza. Casualmente Linde era anche un estimatore di Edvard Munch e per sostenerlo economicamente gli commissionò nel 1907 un dipinto raffigurante il suo Pensatore. Si tratta di una tela sorprendente, un’opera d’arte che raffigura un’opera d’arte, dandole un nuovo aspetto e un nuovo significato.

Una riproduzione del Pensatore si trova anche sulla tomba di Rodin a Meudon, voluta dallo stesso scultore scomparso nel 1917.

Ovviamente una figura dall’immagine tanto potente non poteva che generare fiumi di citazioni e reinterpretazioni, anche irriverenti. Una delle prime è molto significativa: dipinta da William Orpen nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale, raffigura un soldato seduto su una roccia presso la Butte de Warlencourt, un sito francese teatro di tragici scontri. Accanto a lui un elmetto sul terreno e altri detriti.

Non c’è nulla di ironico nella ripresa del Pensatore di Rodin, anzi, forse aggiunge significato alla scultura originaria con una riflessione sul non-senso della guerra.

William Orpen, Il Pensatore sulla Butte de Warlencourt, 1917, acquerello su carta, cm 51×42, Imperial War Museum, Londra

Poi fu la volta dell’illustrazione, come quella della rivista americana Judge che nel 1925 ha messo in copertina una donna in posa da pensatore intenta a ragionare su un cruciverba.

Del 2014 è un’altra copertina, questa volta con uno dei supereroi della Marvel, insolitamente meditabondo.

Nel frattempo il Pensatore era diventato anche modello per la pubblicità. Questa, del 1943, promuove una sorta di bibita per bambini.

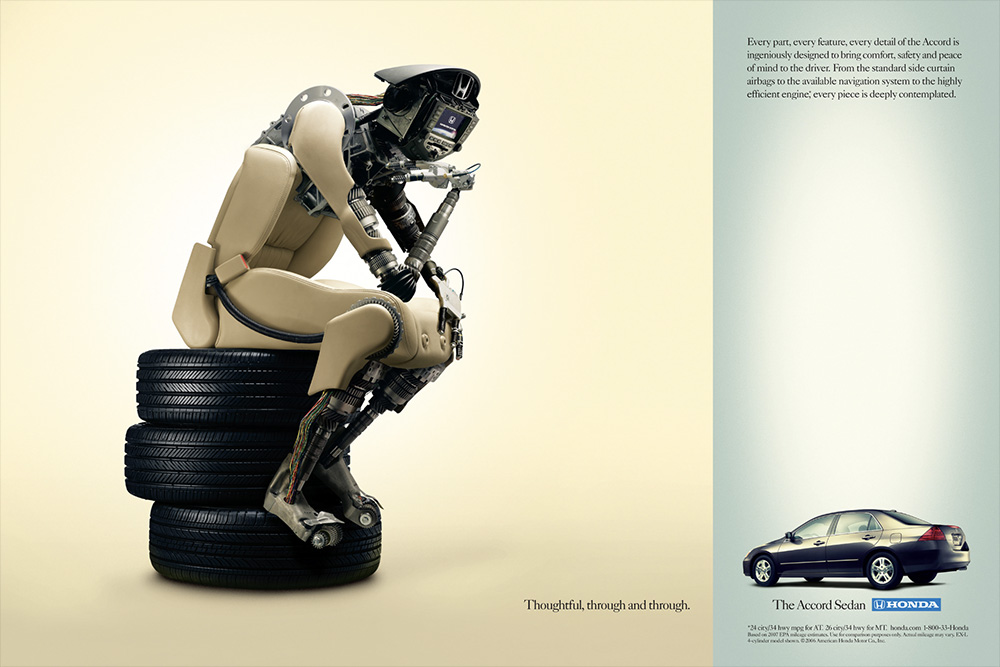

Questa, invece, realizzata nel 2007, è una versione della scultura in forma “automobilizzata“.

La casistica è ancora molto vasta ma, per esempio, quelle con il Pensatore seduto sul wc non mi pare che facciano onore alla creazione di Rodin…

Ad ogni modo solo un vero capolavoro ha il potere di diventare un archetipo. Sta a noi riuscire a meritarlo.