La Piccola era glaciale raccontata dai dipinti

Stavo cercando immagini per una raccolta di dipinti dedicata alla cattedrale londinese di Saint Paul, quando mi sono imbattuta in una veduta del 1739, opera dell’olandese Jan Griffier II (1688-1773), che all’inizio mi è parsa incomprensibile.

La chiesa era sullo sfondo, assieme alla città, mentre il fiume si distendeva lungo una grande curva. Ma c’era qualcosa di strano sull’acqua: nuvole di nebbia? Solo dopo aver letto il titolo, “Il Tamigi durante il Grande Gelo“, ho capito di cosa si trattava: blocchi di ghiaccio che fuoriuscivano dalla superficie gelata del fiume.

Ho cercato di saperne di più e ho scoperto che l’inverno 1739-1740 è stato uno dei più rigidi che la storia ricordi (la temperatura a Londra scese fino a -9°), tanto che il Tamigi restò ghiacciato per mesi. Tuttavia il congelamento del fiume era già avvenuto altre volte in precedenza poiché le temperature erano già da qualche secolo sotto la media. Uno degli episodi precedenti avvenne nel 1683 , quando il ghiaccio durò per due mesi raggiungendo i 28 cm di spessore, e puntualmente venne registrato dagli artisti, come in questa stampa di Thomas Wyke.

E in questo dipinto di Jan Griffier I.

Ciò che stava accadendo aveva, in realtà, una portata molto più vasta: tra il 1450 e il 1850 tutto l’emisfero nord fu interessato dalla cosiddetta Piccola era glaciale, un fenomeno complesso che seguì il ‘periodo caldo medievale‘, con vari picchi di freddo intenso provocato dalla sovrapposizione di diverse cause: grandi eruzioni vulcaniche che oscurarono l’atmosfera, diminuzione dell’attività solare, cambiamenti della circolazione oceanica, sviluppo di foreste al posto di terreni agricoli, variazioni dell’inclinazione terrestre.

In particolare, il congelamento del Tamigi era favorito anche dalla conformazione dell’antico Westminster Bridge, un ponte ‘abitato’ (cioè sormontato da case) caratterizzato da tantissime piccole arcate tra le quali era facile che i primi blocchi di ghiaccio si incagliassero rallentando il moto delle acque e favorendo così il congelamento dell’intera superficie del fiume (il ponte verrà per questo demolito nel 1832 e ricostruito con sette archi metallici). Ecco il ponte in un dipinto del 1650 di Claude de Jongh.

Ed ecco come appariva quando il Tamigi ghiacciava, in un dipinto di Abraham Hondius del 1677.

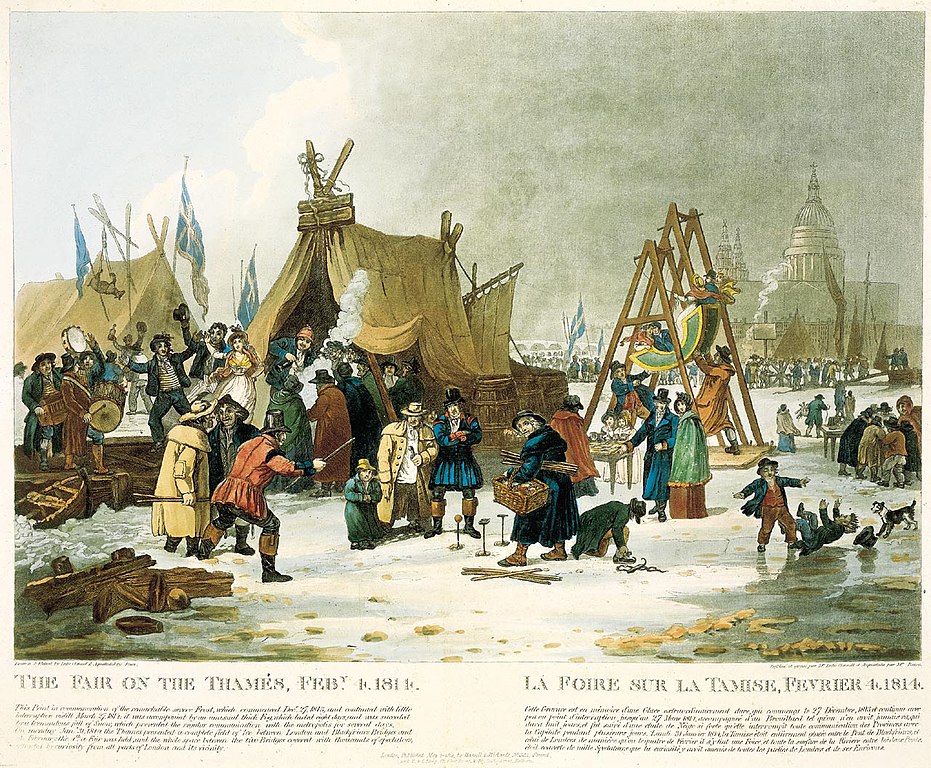

Come si può notare, la gente sembra divertirsi in tanti modi diversi: c’è chi fa il tiro al piccione, chi si rincorre e chi gioca con gli animali. Con grande spirito di adattamento tanti londinesi seppero trarre persino profitto da quelle condizioni estreme, realizzando la Frost Fair, cioè la Fiera del gelo, una grande manifestazione in cui venivano installate sul ghiaccio due file parallele di tende che ospitavano pub, negozi, botteghe di barbieri e calzolai.

All’esterno invece c’erano piste per pattinare, giocare a calcio e a bowling e spazi per spettacoli all’aperto. La prima edizione registrata avvenne nel 1608, ma l’edizione più imponente fu quella del 1683 (già vista nella stampa all’inizio).

In quell’occasione lo scrittore inglese John Evelyn scrisse «Attraversai il Tamigi sul ghiaccio, ormai divenuto così spesso da sopportare non solo strade di bancarelle, in cui arrostivano carne, e avevano diverse botteghe di merci, di traverso come in una città, ma passavano carrozze, carri e cavalli».

Tornando al primo dipinto dell’articolo, in effetti, si scorgono anche là, nell’angolo in basso a sinistra, file di tende e un gran numero di persone che si muovono sul ghiaccio.

L’ultima Fiera del gelo si tenne nel 1814 ai primi di febbraio, ma durò solo 4 giorni. Già il 5 del mese i ghiacci iniziarono a sciogliersi e diverse persone annegarono nel fiume.

Il congelamento dei fiumi, naturalmente, non era un fenomeno solo inglese: durante la Piccola era glaciale venne raffigurato in tanti luoghi d’Europa, soprattutto nelle Fiandre e in Olanda, dove era più diffusa la pittura di paesaggio. Questo dipinto, realizzato nel 1593 da Lucas van Valckenborch, raffigura il fiume Schelda presso Anversa, completamente ghiacciato. In primo piano un gruppo di contadini cerca di scaldarsi attorno a un falò mentre sul fiume, in mezzo alle navi incagliate nei ghiacci, tanta gente si diverte a pattinare.

Uno specialista di quello che presto diventò un vero e proprio genere, è stato l’olandese Hendrick Avercamp (1585-1634). Il suo primo dipinto dei ghiacci invernali è datato 1608, un anno in cui le temperature medie restarono ben al di sotto dello zero. La scena, sebbene un po’ fiabesca e immaginaria, racconta dettagliatamente la vita olandese durante i mesi più freddi dell’anno: il ghiaccio era fonte di divertimento per tanti, tra pattini e slittini, mentre altri si industriavano a trasportare merci, fare legna e fornire le osterie.

Il freddo è suggerito dalle tinte livide dell’atmosfera, ma i colori dei personaggi e le loro buffe mosse, rendono l’insieme vivace e vitale.

Alla Piccola era glaciale è collegato anche un dipinto ben più famoso, i Cacciatori nella neve di Pieter Bruegel il Vecchio del 1565. Qui un gruppo di tre cacciatori torna al villaggio con il magro bottino di una volpe. A sinistra alcuni personaggi stanno preparando il fuoco per arrostire un maiale mentre in basso tante piccole figure pattinano sugli stagni ghiacciati.

Si tratta di uno dei primi paesaggi invernali europei e uno dei più importanti. E tuttavia non è solo una fedele registrazione del clima dell’epoca: il ghiaccio, con la sua imprevedibile fragilità, era metafora della precarietà della condizione umana.

Uno dei picchi storici di freddo invernale fu quello del gennaio 1709 quando l’Anticiclone termico russo irruppe in Europa abbassando repentinamente le temperature fino a -20°.

Il quel mese a Roma nevicò tredici volte e le navi restarono intrappolate nei porti di Genova e Marsiglia. La laguna di Venezia divenne una distesa di ghiaccio (la temperatura toccò i -17,5°) ma, dato che non c’era la tradizione del pattinaggio, nell’unico dipinto che racconta l’episodio (opera di Gabriele Bella) si vedono solo grandi ruzzoloni sul mare congelato.

Quel che non mostrano i dipinti sono le conseguenze economiche e sociali di quegli inverni eccezionalmente freddi: i raccolti andavano irrimediabilmente persi, arrivavano terribili carestie ed epidemie con successivi disordini sociali e crisi politiche. Tuttavia ci furono anche comunità che, sapendosi adattare bene alle condizioni climatiche avverse, riuscirono addirittura a prosperare grazie al freddo: nei Paesi Bassi gli abitanti sfruttarono il mare ghiacciato per scopi commerciali e bellici mentre i commercianti approfittarono del fallimento dei raccolti per vendere i loro prodotti in tutta Europa.

Non è un caso che l’epoca più fredda corrisponda al periodo di ricchezza economica e culturale ricordato come Secolo d’oro olandese (quello a cui appartiene Rembrandt, autore del pattinatore qui sotto).

Sul finire della Piccola era glaciale, nella prima metà dell’Ottocento, l’abbondanza di ghiaccio ebbe un ulteriore effetto indiretto in ambito letterario ispirando opere come Frankenstein di Mary Shelley. Gran parte delle vicende del romanzo, infatti, sono ambientate in luoghi circondati da montagne innevate e l’inizio e la fine della storia avvengono tra i ghiacci polari, con una nave incagliata nella morsa del gelo e lastre di ghiaccio a formare montagne. La creatura, braccata dagli uomini, sembra esserne parte: “Le montagne deserte e i ghiacciai desolati sono il mio rifugio. Ho vagato qui intorno per molti giorni; le caverne di ghiaccio, che solo io non temo, sono una dimora per me, ed è l’unica che l’uomo mi concede”.

Qualcosa che ricorda molto da vicino un celebre dipinto di Caspar David Friedrich dal titolo Il mare di ghiaccio (o Naufragio della speranza) del 1823-1824.

Questo quadro, un manifesto del Romanticismo e del sublime, rivela come il ghiaccio eterno fosse parte dell’immaginario collettivo di tutti i popoli del nord Europa. Ma, sebbene la scena sia ambientata nell’Oceano Artico, l’immagine sarebbe stata ispirata al pittore dai banchi di ghiaccio che si formarono sul fiume Elba, a Dresda, nell’inverno 1820-1821, e dai resoconti di alcune sfortunate spedizioni polari.

Due decenni prima, le stesse gelide atmosfere invernali avevano ispirato La ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge del 1797-1798. Ecco il momento in cui la nave del narratore viene trascinata verso il Polo Sud:

E poi vennero insieme la nebbia e la neve;

e si fece un freddo terribile:

e ghiacci, alti come l’albero maestro,

ci galleggiavano attorno, verdi come smeraldo.

E attraverso il turbine delle valanghe,

le rupi nevose mandavano sinistri bagliori:

non si vedeva più forma umana o animale –

il ghiacchio era dappertutto.

Il ghiaccio era qui, il ghiaccio era là,

il ghiaccio era tutto all’intorno:

scricchiolava e muggiva, ruggiva ed urlava,

come i rumori che si sentono mancando.

E così, da luogo delle feste e delle fiere, da distesa per giocare e pattinare, il ghiaccio raggiungeva l’abisso del terrore e della distruzione, ma anche una delle vette più alte dell’arte, sia con le parole che con i colori.