In viaggio con Kafka.

Gli alunni delle classi 1, 2 e 3 D e della classe 2F intraprendono un viaggio sulle tracce di Kafka.

Gli alunni della sezione D e della classe 2F, in occasione del Centenario della morte dello scrittore Franz Kafka, hanno pensato di intraprendere un viaggio alla scoperta di questo autore così enigmatico e profondo.

Il 3 giugno 1924, il celebre scrittore praghese veniva a mancare a Vienna, stroncato dalla tubercolosi, a un mese dal compimento dei suoi 41 anni. La sua vita, come la sua arte, è rimasta incompleta, ma questo non gli ha impedito di diventare una figura immortale nella letteratura e nella cultura mondiale.

I ragazzi delle classi 1 e 2 D e della classe 2 F, accompagnati dalle professoresse Barbara e Cinzia Pedrazzi, hanno avuto l’opportunità di seguire la lettura ad alta voce del testo di Sierra I Fabra dal titolo Kafka e la bambola viaggiatrice.

Un anno prima della sua morte, lo scrittore Franz Kafka visse un’esperienza davvero insolita. Mentre passeggiava nel parco Steglitz com’era solito fare tutti i giorni, incontrò una bambina che piangeva disperata: aveva perso la sua bambola.

Elsi, questo il nome della bambina, era in lacrime, voleva la sua bambola Brigida persa non si sa dove. Kafka rimase molto colpito dal modo in cui la piccola si disperava e dall’intensità del suo dolore, così si offrì di aiutarla a ritrovarla.

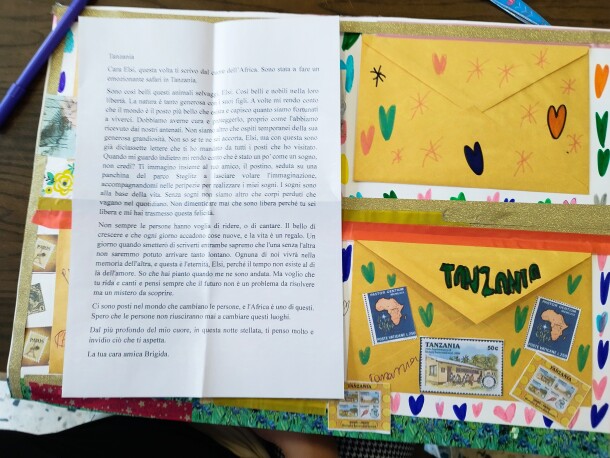

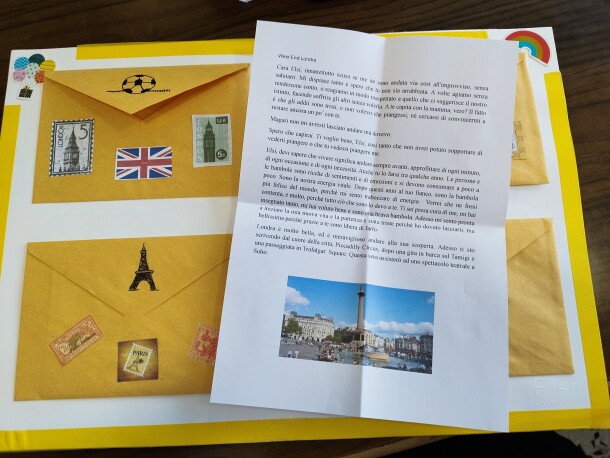

Purtroppo le cose non andarono come sperava, la bambola non fu trovata, ma lui inventò un modo singolare per consolare la bambina. In segreto scrisse una lettera e disse alla piccola che era proprio da parte della sua amata bambola. Brigida era partita per un viaggio, ma lei era stata fortunata, perché lui era il postino delle bambole.

Seguiva poi un bellissimo racconto di avventure immaginarie, di viaggi e di fantasia.

È una storia che parla di nostalgia, inquietudini, vita che corre via, è una storia dell’infanzia che parla di stupori, occhi aperti sul mondo, vita che arriva tumultuosa e piena. È il racconto delle separazioni e dell’abbandono, di come si impara a stare dentro al cambiamento.

L’autore di questo testo è lo scrittore spagnolo Jordi Sierra i Fabra. Le sue opere di letteratura per l’infanzia e la gioventù sono state pubblicate in Spagna e in America Latina.

Sierra i Fabra è autore delle migliori pagine della letteratura contemporanea per ragazzi e giovani, un riferimento per i romanzi per adulti, nonché un colosso della storia della musica scritta che ha fondato le prime riviste musicali negli anni Settanta.

I ragazzi sono stati affascinati dalla narrazione e all’interno di numerosi laboratori creativi hanno approfondito il testo realizzando libri fatti a mano, sculture, istallazioni che hanno arricchito la mostra del progetto lettura presentata alle famiglie in occasione degli open days.

Tutti i materiali saranno, infine, esposti in occasione della mostra finale del progetto lettura che si terrà a maggio presso la sala Manzù.

Gli alunni della classe 3D, invece, si sono avvicinati alla poetica kafkiana attraverso la lettura ad alta voce da parte della docente del racconto “ La metamorfosi”.

“Che sensazione si proverebbe a risvegliarsi trasformati in un insetto?”.

Partendo da questa domanda gli alunni di 3D hanno cercato di riflettere ed interrogarsi sulle metafore nascoste nel racconto.

Si tratta in realtà di una doppia metafora: da un lato è presente la denuncia dell’oppressione delle regole sociali sull’individuo; dall’altro, l’impossibilità di comunicare tra esseri umani, in particolare nella famiglia. Kafka ebbe, infatti, un rapporto conflittuale con il padre.

Gregor Samsa, protagonista del racconto, è schiacciato dalle regole della vita borghese. Il suo lavoro di commesso viaggiatore, routinario e faticoso è, tuttavia, la fonte di sostentamento dell’intero nucleo famigliare: cosa che lo obbliga ad uno scrupoloso rispetto degli orari e doveri d’ufficio.

Non a caso, quando capisce di essersi tramutato in uno scarafaggio, il primo pensiero di Gregor corre subito al ritardo accumulato. Quando poi il procuratore gli intima di aprire la porta della sua camera, minacciando il licenziamento, Gregor non bada alla reazione che potrà suscitare il suo aspetto orrido ma cerca, in ogni modo, di giustificare il proprio comportamento.

La metamorfosi in un insetto è, quindi, la forma concreta dell’alienazione di Gregor, incastrato in meccanismi che lo privano della sua identità.

La lettura de “La metamorfosi” ha offerto numerosi spunti di riflessione. Primo tra tutti il tema dell’individuo che viene man mano escluso dalle dinamiche sociali e familiari perchè “diverso”, poi c’è il tema dei difficili rapporti con la famiglia, ma ci sono anche le tematiche della colpa, della condanna, dell’incomunicabilità, della solitudine, dell’angoscia dell’uomo di fronte al mistero della vita e della sua impotenza.

Gli alunni della classe 3D continueranno questo viaggio alla scoperta di Kafka con la realizzazione di un fumetto tratto da “La Metamorfosi” che sarà presentato in occasione della mostra finale del progetto lettura d’istituto.

Le immagini dei minori pubblicate su questo blog sono utilizzate in conformità con il consenso fornito all’inizio dell’anno scolastico dai genitori o dai tutori legali degli studenti, disponibile al link https://