G. Capurso, Libertà a caro prezzo

Libertà va cercando”: Gioacchino Gesmundo da Terlizzi alle Fosse Ardeatine

di Carlo De Nitti

Meritoria e tutta da leggere, ancora una volta, è la feconda ricerca storiografica di Giovanni Capurso, storico e meridionalista, cui si debbono già molte pubblicazioni sull’antifascismo pugliese: La ghianda e la spiga. Giuseppe Di Vagno e le origini del fascismo (Bari, 2021), Due maestri per il Sud: Gaetano Salvemini e Giovanni Modugno (Corato, 2022), La passione e le idee. La Puglia antifascista da Giuseppe Di Vagno a Giacomo Matteotti (Bari, 2023), per citare a memoria d’uomo alcuni tra i suoi titoli più recenti.

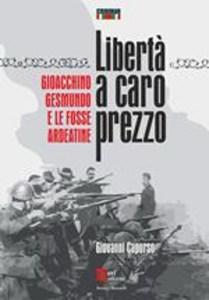

In questa sua ultima fatica storiografica, Libertà a caro prezzo. Gioacchino Gesmundo e le Fosse Ardeatine, pubblicata a Bari, per i tipi di Edizione Radici Future nella collana “Storia e memoria”, Giovanni Capurso ricostruisce la storia di vita e la biografia intellettuale e politica di Gioacchino Gesmundo (1908 – 1944) fino alla sua tragica scomparsa ed, in contestuale controluce, anche quella del suo amico e compaesano don Pietro Pappagallo (1888 – 1944).

Gioacchino Gesmundo, terlizzese, nato in una umile famiglia contadina, ultimo di sei fratelli, diviene orfano dei genitori in tenerissima età. Studia a Bari nel neonato (con la riforma Gentile che aveva trasformato la vecchia Scuola Normale) Istituto Magistrale Statale “Giordano Bianchi – Dottula”, in cui gli è Maestro una grande figura dell’antifascismo pugliese (e non solo), il pedagogista bitontino Giovanni Modugno (1880 – 1957), che, in quella scuola, svolgeva il suo “apostolato” pedagogico e politico. “Egli per primo intravide in Gioacchino delle qualità importanti e iniziò a incoraggiarlo nel suo percorso di studi filosofici” (p. 21).

E’ proprio lui – cattolico, socialista umanitario, salveminiano, proclamato Servo di Dio – il primo maestro di filosofia, di etica e di politica, la prima “guida” di Gioacchino Gesmundo, il quale, diplomatosi del 1928, segue il consiglio del Maestro, iscrivendosi all’Istituto Superiore di Magistero di Roma, dove incontra alcuni grandi studiosi, tutti accomunati da sentimenti antifascisti, come il pedagogista Giuseppe Lombardo-Radice (1879 – 1938), lo storico Pietro Silva (1887 – 1954), lo storico della filosofia Guido De Ruggiero (1888 – 1948) con cui si laurea nel 1932, “discutendo con lui la tesi su ‘Mito e realtà’, un’appassionata e intelligente difesa dell’utopia del mito nel senso tradizionale del termine contro il mito di stampo soreliano” (p. 28).

A Roma, stringe profonda amicizia con un sacerdote suo compaesano, don Pietro Pappagallo, membro del Collegio dei Beneficiati e vice parroco della Basilica di San Giovanni in Laterano (la Cattedrale di Roma), anch’egli rinchiuso e torturato e trucidato nelle Fosse Ardeatine: alla sua figura ed alle sue vicende, Giovanni Capurso dedica il capitolo L’arresto e la prigionia di don Pietro alle pp. 95 – 102. Don Pietro – attivo, come molti altri sacerdoti, nella collaborazione con la Resistenza antinazifascista (nella Roma città aperta, come in tutta Italia) – fu arrestato e tradotto nel carcere di via Tasso, dove subì torture, senza mai cedere. “Comprendetemi: la mia coscienza mi vieta di rovinare un altro uomo. Ve ne prego: Non chiedetemelo” (p. 99).

Gioacchino Gesmundo, per mantenersi a Roma, insegna nelle scuole elementari; una volta conseguita la laurea, passa ad insegnare filosofia e storia, prima al liceo classico “Vitruvio Pollione” di Formia e poi al primo e più antico liceo scientifico di Roma, il “Cavour”, di cui divenne anche vicepreside. Uno dei suoi alunni di quegli anni formiani, divenuto un importante uomo politico dell’Italia Repubblicana e Presidente della Camera dei Deputati (1976 – 1979), Pietro Ingrao (1915 – 2015), lo ricorderà sempre, anche in pubblici discorsi, come un maestro di libertà e come una persona aperta e coerente, che faceva leggere in classe Benedetto Croce e Gaetano Salvemini, benché invisi al regime, e le cui lezioni non finivano con il suono della campanella, ma proseguivano con lunghe passeggiate o a casa del professore.

Da un iniziale, ingenuo idealismo di matrice gentiliana Gioacchino Gesmundo si avvicina al marxismo che studia per lunghi anni prima iscriversi, nel luglio del 1943, al partito comunista clandestino. “Questo sistema di pensiero ebbe presa nella sua vita, non tanto, o non solo, per l’impianto teorico in sé, quanto perché in quel momento storico rispondeva meglio alle vicessitudini che si andavano profilando da un punto di vista politico. Come egli ebbe a dire era arrivato al comunismo

La sua militanza attiva – e spesso imprudente da un punto di vista cospirativo – nell’antifascismo comunista romano lo portò ad essere una figura di riferimento; vedasi, a tal proposito, il capitolo Il peggio deve ancora arrivare (pp. 67 – 79) dl volume. Sulla centralità dell’attività politica antinazifascista di Gesmundo è molto interessante leggere le parole che gli dedica uno dei massimi dirigenti del Partito Comunista Italiano, Giorgio Amendola (1907 – 1980), nel suo volumedel 1973 Lettere a Milano: ricordi e documenti (1939 – 1945), riprese da Giovanni Capurso (cfr. pp. 77 – 78).

Il 29 gennaio 1944 – lo stesso giorno di don Pietro Pappagallo – Gioacchino Gesmundo fu arrestato, tradotto in carcere e ripetutamente torturato: in quel contesto, i due amici si incontrano per l’ultima volta: “I due uomini finsero di non conoscersi, ma si rivolsero uno sguardo lungo, commovente, che fu il loro ultimo addio” (p. 89). Dotato di una forza morale eccezionale, Gesmundo affronta con serenità e forza d’animo il martirio. Il suo silenzio di fronte alle torture consente la salvezza di molti altri antinazifascisti.

A casa sua, Andrea Marchini, suo compagno di lotta, trova, dopo la sua morte, un biglietto da lui scritto. “Andrea lesse quelle righe, scritte in una grafia chiara, pulita:

Impreziosisce quest’ultimo volume di Giovanni Capurso l’Introduzione di Ferdinando Pappalardo – già noto italianista dell’Università degli studi di Bari ed attualmente Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – riconoscendone i meriti: “sottrarre Gesmundo alla limitativa definizione di ‘martire’ della ferocia nazifascista e mettere in luce il ruolo protagonistico da lui svolto nell’attività cospirativa dei comunisti romani […] ravvivare il ricordo di una figura ormai nota ad una cerchia di persone […] fornire un esempio di virtù etiche e civili drammaticamente inattuali […] espressioni tra le più alte della libertà e della dignità dell’uomo” (p. 13).

Del resto, la celeberrima citazione dantesca (Purg, I, 71) del titolo di queste righe, rappresenta in modo eccellente l’itinerario ideologico-politico di Gioacchino Gesmundo: la ricerca della libertà che è, in primo luogo, libertà interiore, della coscienza, che non può mai essere disgiunta da quella politica.

Gioacchino Gesmundo è – in questo nostro tempo così

Piccolo post scriptum personale: nell’arco del trentennio dal 1918 al 1948, lo storico della filosofia Guido de Ruggiero pubblicò, per la casa editrice Laterza, una monumentale Storia della filosofia in tredici volumi che, qualche lettore diversamente giovane che si sia avvicinato alla filosofia negli anni ’70 del secolo scorso, al pari di chi ha scritto queste righe, ha incrociato nel suo percorso di studi medio-superiori, attraverso un altro testo laterziano (quando la Casa editrice barese non pubblicava ancora “scolastico”) che non era un comune manuale, ancorché si chiamasse Breve storia della filosofia, dovuto a Guido de Ruggiero – lo storico della filosofia partenopeo con cui si era laureato Gesmundo – e Fabrizio Canfora.

Versione per la stampa

Versione per la stampa