Le nuove strade della lettura

Le nuove strade della lettura

Dal suono al silenzio, dall’esperienza al pensiero, un nuovo modo di leggere il mondo

di Bruno Lorenzo Castrovinci

Nel cuore del Maggio dei Libri, iniziativa nata per promuovere la lettura in tutte le sue forme, ci troviamo a riflettere su quanto profondamente sia cambiato e continui a cambiare il nostro modo di leggere. La lettura non è più un gesto solitario e lineare, confinato alla carta stampata o all’intimità di una biblioteca silenziosa. Al contrario, è diventata un atto fluido, trasversale, multisensoriale. Un gesto che si adatta ai tempi accelerati, agli spazi della quotidianità e alle esigenze sempre più diverse di chi legge: bambini, adolescenti, adulti, anziani, persone con bisogni educativi speciali.

Leggere oggi significa attraversare mondi non solo con gli occhi, ma anche con le orecchie, le mani, il corpo e persino con l’immaginazione silenziosa. I nuovi linguaggi della lettura non si pongono in alternativa al libro tradizionale, ma lo amplificano, lo contaminano, lo rinnovano. Audiolibri, silent book, graphic novel, podcast narrativi, narrazioni digitali, realtà aumentata e app educative: la lettura si è moltiplicata, ha superato i confini del libro, per diventare esperienza, relazione, incontro, atto condiviso.

Questa trasformazione richiede uno sguardo nuovo anche da parte di insegnanti, bibliotecari, educatori, genitori: non si tratta solo di insegnare a “decifrare” un testo, ma di educare a vivere le storie, a interrogarle, a sentirle proprie. La lettura, in ogni sua forma, resta un esercizio di libertà, un cammino verso la conoscenza, un modo per dare senso al mondo e a se stessi.

La voce della lettura, audiolibri e podcast narrativi

Ascoltare una storia è un ritorno alle origini della comunicazione umana. Prima ancora di saper leggere, i bambini imparano attraverso la voce: il tono, il ritmo, la cadenza delle parole pronunciate imprimono nella mente significati, emozioni, sensazioni. È un ascolto che abbraccia, che accoglie, che insegna. In questo senso, gli audiolibri e i podcast narrativi rappresentano una moderna rinascita del racconto orale, ma in una forma evoluta e accessibile ovunque e in ogni momento, grazie alla tecnologia digitale.

Questa modalità di lettura favorisce l’attenzione uditiva, la concentrazione prolungata, l’empatia emotiva e apre le porte dell’immaginazione uditiva. Le neuroscienze confermano che ascoltare una narrazione attiva le stesse aree cerebrali della lettura visiva, ma coinvolge anche strutture più profonde, legate all’identificazione emotiva, alla memoria sensoriale e all’elaborazione uditiva. L’ascolto, infatti, produce immagini mentali vivide, rafforza la capacità di visualizzazione e stimola l’apprendimento implicito.

Per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), deficit visivi o neurodivergenze, l’audiolibro non è solo una risorsa didattica, ma un atto di giustizia educativa. Rende accessibile il sapere, valorizza le intelligenze multiple e promuove l’autonomia. L’ascolto di letture espressive, inoltre, migliora la dizione e la pronuncia, arricchisce il lessico attivo e passivo, favorisce la riflessione metalinguistica e alimenta il desiderio di esplorare nuovi mondi letterari.

Sempre più scuole e biblioteche, anche in Italia, integrano gli audiolibri nei percorsi di promozione della lettura, offrendo agli studenti un’alternativa valida e motivante alla sola lettura tradizionale. La voce narrante diventa guida e compagna di viaggio: una presenza che non sostituisce il testo scritto, ma lo accompagna, lo amplifica, lo rende vivo nella mente e nel cuore del lettore.

Silent book e la potenza del non detto

A prima vista, un libro senza parole può sembrare un paradosso. Ma i silent booK, opere narrative composte unicamente da immagini, sono capaci di suscitare un’esperienza di lettura intensa, poetica, personale. La narrazione, priva di testo, si costruisce nella mente del lettore, che diventa co-autore del racconto, colmandone i vuoti con emozioni, supposizioni, interpretazioni. Ogni sguardo è un’ipotesi, ogni dettaglio un indizio, ogni pagina una porta aperta sull’immaginazione. La lettura diventa un atto profondamente attivo e creativo, dove l’immagine non guida, ma suggerisce, e il lettore non riceve, ma costruisce.

Nei contesti educativi, i silent book sono strumenti potentissimi perchè permettono di lavorare sull’inclusione linguistica, sull’osservazione visiva, sulla narrazione orale e scritta. Stimolano, inoltre, il pensiero divergente e favoriscono l’autonomia cognitiva, permettendo a ciascuno di procedere secondo i propri tempi e modalità. Sono preziosi in classi multiculturali e multilingue, dove diventano veicoli universali di comunicazione, comprensione e rispetto reciproco. Nella lettura condivisa in classe, diventano ponte tra le culture e le generazioni: ogni studente può raccontare la sua versione della storia, costruendo un dialogo tra punti di vista diversi, tra mondi interiori e collettivi.

Numerosi studi pedagogici e neuroscientifici hanno evidenziato il valore dei silent book anche nello sviluppo delle funzioni esecutive, come la memoria di lavoro e l’autoregolazione, e nella promozione delle competenze narrative nei bambini in età prescolare. In particolare, l’assenza di parole stimola la verbalizzazione spontanea e l’uso del linguaggio descrittivo, arricchendo il vocabolario e incentivando l’uso della lingua come strumento espressivo.

Secondo Maria Montessori, “l’educazione deve muovere dalla realtà sensibile”, e quale realtà è più sensibile e accessibile di un’immagine, in grado di parlare a tutti?

Graphic novel e letteratura visuale come incontro tra parola e disegno

Una forma ibrida, che unisce il rigore della narrazione scritta alla potenza dell’immagine, è la graphic novel. Lungi dall’essere una forma “inferiore” di letteratura, il romanzo grafico è oggi considerato una vera e propria arte narrativa, in grado di affrontare temi profondi – dalla guerra alla malattia, dalla memoria alla crescita, dall’identità al cambiamento climatico – con un linguaggio coinvolgente, accessibile e visivamente suggestivo. Il disegno diventa non solo accompagnamento, ma parte integrante del significato, capace di trasmettere emozioni, silenzi, contrasti interiori che spesso sfuggono alla parola scritta.

Nelle scuole, le graphic novel rappresentano una porta d’accesso privilegiata per gli adolescenti che faticano ad approcciarsi ai classici, offrendo un approccio più empatico e immediato. Non si tratta di “sostituire” la lettura tradizionale, ma di integrarla con linguaggi visivi contemporanei, capaci di generare connessioni emotive forti e durature. Grazie alla presenza simultanea di parole e immagini, queste opere stimolano sia l’interpretazione testuale che l’analisi iconica, sviluppando competenze critiche e semiotiche che si rivelano fondamentali anche nel mondo digitale.

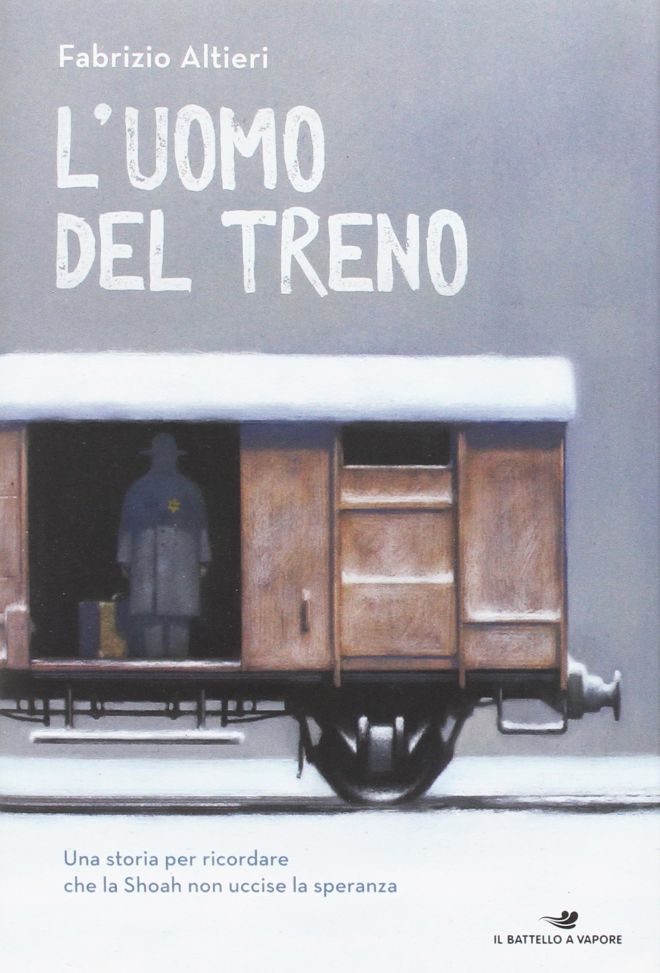

Dal punto di vista pedagogico, le graphic novel favoriscono l’inclusione, motivano gli studenti meno abituati alla lettura e permettono un approccio interdisciplinare, dove arte, letteratura, storia e attualità si fondono in percorsi didattici coinvolgenti. Esistono graphic novel che raccontano la Shoah, la Resistenza, la filosofia, la scienza, offrendo così strumenti versatili per affrontare tematiche complesse con profondità e sensibilità.

Nel contesto del Maggio dei Libri, promuovere anche questo tipo di lettura significa riconoscere che la letteratura non è fatta solo di ciò che è scritto, ma anche di ciò che si vede, si sente e si interpreta. È un invito ad aprirsi a nuove estetiche e a nuovi modi di conoscere, dove ogni vignetta diventa una pagina di mondo.

Letture immersive e realtà aumentata, la tecnologia che avvicina

Con la realtà aumentata e le tecnologie immersive, il libro si fa esperienza sensoriale e interattiva. Il lettore non si limita più a decodificare un testo, ma lo esplora, lo manipola, lo abita. Alcuni progetti scolastici – soprattutto in ambito STEM e umanistico – propongono testi letterari che prendono vita attraverso suoni ambientali, musiche evocative, animazioni, scenari in 3D e interazioni digitali che coinvolgono anche il movimento fisico e lo spazio circostante.

L’obiettivo non è meravigliare, ma approfondire e attivare connessioni cognitive ed emotive più intense. Quando uno studente può esplorare la città di Dante, toccare con mano un oggetto narrato in un racconto, o vedere animarsi una poesia visiva come un dipinto che si muove e respira, la comprensione diventa immedesimazione. Questo tipo di lettura multisensoriale stimola le funzioni esecutive del cervello (attenzione selettiva, memoria di lavoro, capacità di pianificazione), e accende la motivazione intrinseca grazie alla partecipazione attiva e al coinvolgimento emotivo.

Le letture immersive si rivelano particolarmente efficaci con studenti che faticano a rimanere concentrati su testi lunghi o astratti, poiché forniscono stimoli diversificati che aiutano a mantenere alta l’attenzione e a costruire significati attraverso più canali sensoriali. Esse si fondano su un approccio pedagogico multidimensionale, che coniuga conoscenze, emozioni e corporeità.

Lo studioso Alain Goussot parlava di pedagogia dell’incanto: un’educazione che sa meravigliare per far apprendere. Le letture immersive sono, in questo senso, strumenti che uniscono rigore e fascinazione, rendendo vivo il patrimonio letterario e trasformando l’atto della lettura in un’esperienza totalizzante e trasformativa.

Ritrovare il tempo della lettura lenta

In un mondo dominato dalla velocità, dai feed digitali e dal multitasking, riscoprire la lettura come atto lento e profondo è una forma di resistenza culturale. In mezzo a notifiche incessanti e contenuti effimeri, leggere significa reclamare il diritto al tempo, all’attenzione, alla profondità. È un gesto controcorrente che ci invita a rallentare, a sottrarci alla tirannia dell’immediatezza, a coltivare l’interiorità. Che sia attraverso una storia raccontata in cuffia, un albo illustrato, una poesia contemplata in silenzio o un classico riletto con occhi nuovi, leggere resta un momento sacro: uno spazio intimo di riconnessione con sé stessi.

Leggere lentamente significa anche accettare la complessità, indugiare su una frase, tornare indietro, soffermarsi su un’immagine o un pensiero, senza cedere all’ansia della prestazione o della produttività. È un invito a sostituire il consumo con la contemplazione, la velocità con la profondità, l’immediatezza con il senso. In questo contesto, la lettura assume una funzione quasi terapeutica: educa all’ascolto, alla pazienza, all’empatia, rafforza la concentrazione e stimola il pensiero critico.

Proprio per questo, iniziative come il Maggio dei Libri invitano a fermarsi, a ritrovare il silenzio, a dare spazio alla lentezza come valore educativo e umano. In ogni forma di lettura, dalla più tradizionale alla più innovativa, c’è un invito a pensare, a immaginare, a connettersi con la parte più autentica di sé, recuperando la capacità di ascolto profondo e di riflessione che la società dell’accelerazione tende a soffocare. La lettura lenta non è nostalgia del passato, ma un atto di consapevolezza presente: un esercizio di libertà mentale e affettiva, un modo per riprendersi il tempo necessario a diventare ciò che si è.

Conclusione, la lettura come atto di libertà

Le nuove forme di lettura non cancellano le vecchie ma le accompagnano in un dialogo fecondo, le espandono e le rigenerano. Leggere oggi non è più un atto lineare, ma una pratica multiforme, che può assumere il volto del suono, dell’immagine, dell’interazione. È un atto plurale, dinamico, inclusivo, capace di adattarsi ai linguaggi del presente e di rispondere alle esigenze di lettori diversi, in momenti e contesti differenti. È un modo per attraversare mondi, ascoltare storie, costruire significati e, soprattutto, per entrare in relazione.

Che si tratti di un bambino che sfoglia immagini in silenzio, di un adolescente che ascolta un podcast in cuffia, di un adulto che si immerge in un romanzo visivo, o di una classe che esplora un’opera in realtà aumentata, l’atto della lettura resta il medesimo: un viaggio interiore, una porta aperta sull’umanità, uno spazio dove incontrare l’altro e riconoscere sé stessi. La lettura diventa così un ponte tra passato e futuro, tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare.

Come scriveva Marcel Proust, “Ogni lettore, quando legge, legge se stesso.” E oggi, più che mai, grazie alla varietà delle forme e alla ricchezza delle esperienze offerte dalla lettura contemporanea, ognuno può trovare la voce che più lo rispecchia, il ritmo che più gli appartiene, il tempo che più lo accoglie.

Versione per la stampa

Versione per la stampa