Quando la firma dell’artista entra nella scena

Qualche giorno fa sono stata a Palazzo Roverella, Rovigo, a vedere la mostra “Hammorshøi e i pittori del silenzio tra il Nord Europa e l’Italia“. Una bella esposizione, che consiglio soprattutto a chi non conosce ancora questo suggestivo pittore danese (se però avete letto Il mondo alla finestra, lo avete già incontrato…).

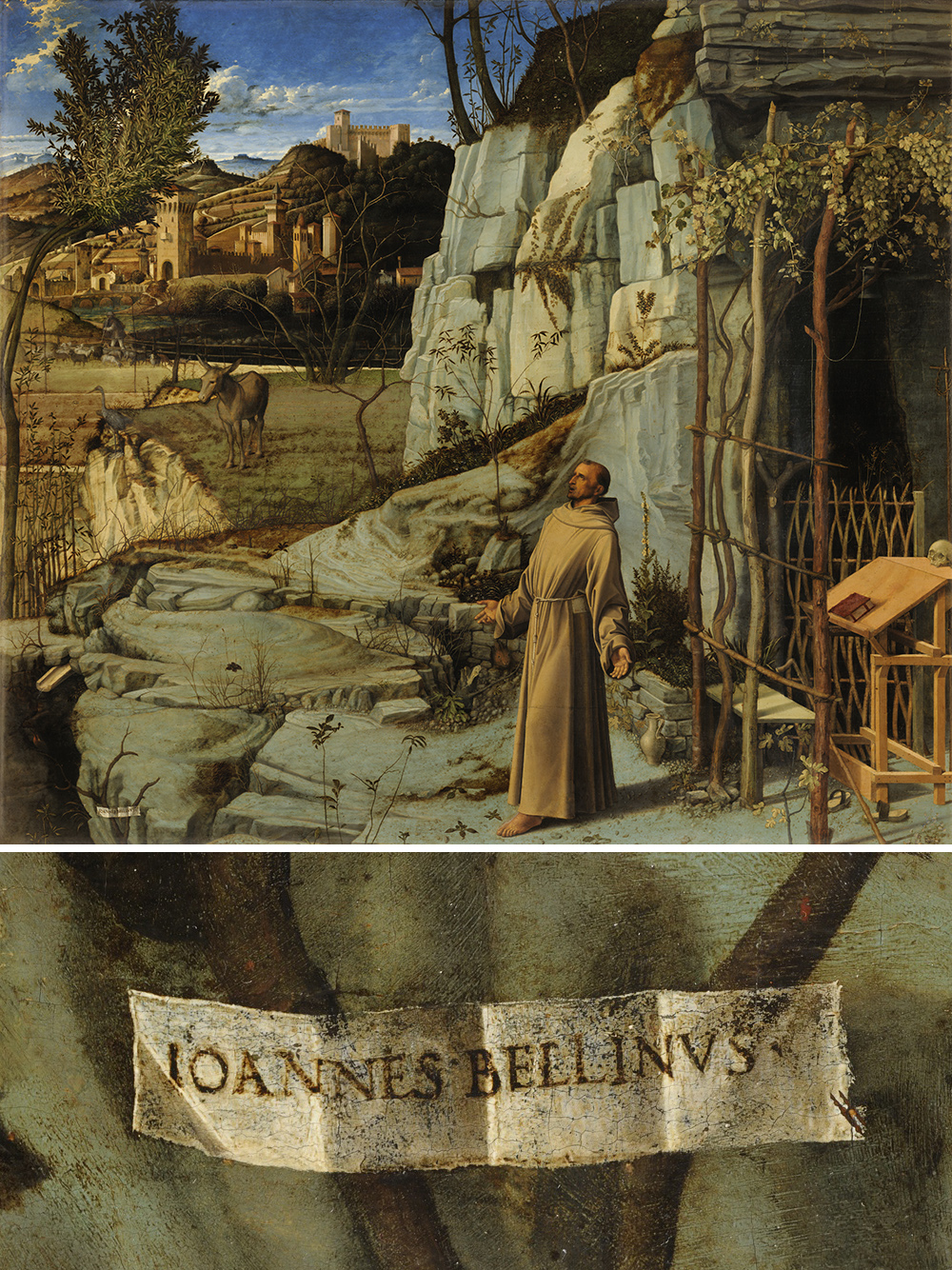

Ma non è di lui che volevo parlarvi oggi, ma di un curioso dettaglio che ho notato in un dipinto di Giovanni Bellini (1430-1516) visto alla fine della mostra, che mi ha fatto scattare la curiosità di indagare su questo aspetto.

Si tratta di una Madonna col Bambino del 1470-1480 in cui la firma dell’artista è scritta su un pezzetto di carta che, con perfetto illusionismo, sembra incollato al parapetto di marmo dietro cui stanno i personaggi. “IOANNES BELLINUS” è il nome in latino del pittore, con l’aggiunta della P che sta per pinxit, cioè “ha dipinto”.

Bellini ha usato lo stesso dispositivo anche in altre opere, imitando in alcuni casi le pieghe della carta.

Questo cartiglio trompe-l’œil non è però un semplice vezzo ma una dimostrazione di virtuosismo in un’epoca, come il Rinascimento, nella quale la capacità di imitare la realtà era considerata una delle massime virtù pittoriche. Il cartiglio, inoltre, funge da “certificato di autenticità” ante litteram con cui l’artista rivendicava la paternità dell’opera in modo inequivocabile e permanente.

L’uso del cartiglio, infine, richiama la tradizione delle iscrizioni classiche, in linea con il gusto umanistico dell’età di Bellini. La firma in latino con l’aggiunta di pinxit o faciebat era un’ulteriore affermazione del legame con la cultura classica.

Ma quello che mi interessa di più è il fatto che, grazie al cartiglio, la firma diventa un elemento della composizione. L’autografo dell’artista non viene semplicemente giustapposto all’opera ma entra fisicamente nella scena diventando parte integrante della narrazione pittorica.

Questo è ancora più evidente nel suo San Francesco nel deserto del 1480, in cui il cartiglio è impigliato a un ramo secco, in basso a sinistra.

Nello stesso periodo anche Antonello da Messina ha firmato alcune sue opere dentro un cartiglio realistico. Sappiamo che intorno al 1475 i due artisti si conoscono a Venezia, dove il pittore siciliano introdusse la lezione fiamminga della pittura a olio e della resa del dettaglio. Ma non si sa chi dei due abbia firmato per primo dentro un foglietto.

Antonello però aggiungeva anche la data così da permetterci di conoscere l’anno di realizzazione dell’opera (anche se a volte ritoccava il dipinto anni dopo). Nel cartiglio del suo Salvator Mundi, per esempio, c’è scritto all’incirca “Mille simo quatricentessimo sexstage/simo quinto viije Indi Antonellus Messaneus me pinxit”, cioè “Nell’anno 1465, Antonello da Messina mi ha dipinto”.

Questo cartiglio non solo autentica l’opera, ma è anche uno stratagemma visivo che contribuisce alla profondità e alla spazialità della composizione, con pieghe e ombre che lo fanno balzare in rilievo sul parapetto.

Come Bellini era veneziano di nascita anche Carlo Crivelli (1435-1495) ma nei suoi dipinti non mostra evidenti influssi di Bellini o di Antonello. La sua pittura esibisce invece un gusto per il decorativismo tardogotico. E tuttavia era un appassionato degli effetti trompe l’oeil che applicava a fiori, frutti e cartigli, apparentemente sporgenti dai quadri, come in questa Madonna col Bambino del 1480. Il cartiglio recita “OPUS KAROLI CRIVELLI VENETI”, cioè “opera del veneto Carlo Crivelli”.

Qui, per altro, di illusionistico non c’è solo il cartiglio ma anche la mosca che, per dimensioni e posizione, non sembra far parte della scena ma pare quasi posata sul dipinto, tanto che un osservatore potrebbe essere tentato di cacciarla via.

Il cartiglio non era nel Quattrocento l’unico modo per firmare un’opera dentro un elemento della scena. Jan van Eyck, per esempio, ha siglato i suoi Coniugi Arnolfini del 1434 dipingendo sulla parete di fondo della stanza le parole “Johannes de Eyck fuit hic” (cioè “Johannes van Eyck è stato qui”).

Quella scritta avrebbe anche un’altra valenza e cioè quella di dichiararsi testimone della promessa di matrimonio che avviene tra la coppia in primo piano.

Andrea Mantegna, invece, sceglie un modo particolarmente erudito di firmare il suo primo San Sebastiano, quello del 1457-1459 conservato a Vienna. Qui, sul pilastro a cui è legato il martire, incide in verticale le parole greche “ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ” che significano “Opera di Andrea”.

La scelta del greco al posto del latino è piuttosto rara e rivela la volontà del pittore di affermare la propria identità artistica con un richiamo colto all’antichità e il suo legame con l’ambiente umanistico e accademico di Padova, città dove l’opera fu realizzata.

Tuttavia la firma dell’opera – “ambientata” o meno che fosse – non era una pratica diffusa né sempre consentita, specialmente perché l’artista lavorava su commissione per un committente o un mecenate, che deteneva ogni diritto sull’opera. La paternità del dipinto era sancita già dal contratto di commissione, cosa che rendeva superflua la firma dell’artista sull’opera stessa.

Inoltre, firmare l’opera poteva essere visto come un atto di vanità o di rottura con la concezione che l’arte fosse al servizio del potere e della committenza, non dell’individualità dell’artista. Questo è il motivo per cui a volte la firma veniva mimetizzata inserendola in modo discreto all’interno della scena.

È mimetizzata, per esempio, la firma di Michelangelo sulla sua Pietà del 1497-1499. Lo scultore la incise in un secondo momento sulla fascia che attraversa il petto della Madonna poiché, davanti a un’opera così straordinaria, alcuni contemporanei la attribuirono a un artista lombardo, non credendo che potesse essere stata concepita da uno scultore così giovane (Michelangelo aveva circa 23 anni). E dunque tracciò la scritta MICHAEL·ANGELUS·BONAROTUS·FLORENT[INUS]·FACIEBA[T], cioè “fatto dal fiorentino Michelangelo Buonarroti”). Quella fu la prima e ultima volta che Michelangelo firmò un’opera.

Un altro interessante esempio di firma ambientata (e camuffata) viene da Perugino e si trova nella sua Madonna in gloria e santi del 1500. La sua collocazione è piuttosto singolare: si trova sulla ruota di legno, simbolo del martirio di Santa Caterina d’Alessandria, posata per terra e recita “PETRUS PERRUSINUS PINXIT” (“Dipinto da Pietro Perugino”).

L’artista comunque firmò con il proprio nome solo un numero limitato di opere, prevalentemente pubbliche, nelle quali era importante certificare l’autore per motivi di prestigio e garanzia artistica.

Verso la fine del Quattrocento la figura del pittore stava emergendo definitivamente come creatore individuale e non più come semplice esecutore anonimo. Si stava compiendo il passaggio dall’artigiano all’intellettuale e la firma testimoniava questo nuovo status dell’artista. Questo è particolarmente evidente nella produzione di Albrecht Dürer, che di questo nuovo ruolo era particolarmente fiero.

Le sue opere, che si tratti di incisioni o dipinti, sono tutte firmate con il suo celebre monogramma formato da una grande A che contiene una piccola D. Ma la cosa interessante è che spesso la sua firma è inserita in modo molto originale all’interno di elementi della scena. Nel Cristo tra i dottori del 1506, è posta su un foglietto che, come un segnalibro, è inserito tra le pagine di un grosso tomo in basso a sinistra.

A maggior vanto accompagnò la firma con un’iscrizione latina che recita “opus quinque dierum“, cioè “opera fatta in cinque giorni”, sottolineando sia la paternità del dipinto sia la rapidità con cui fu eseguito.

Nella Festa del Rosario, dello stesso anno, Dürer ha fatto anche di più: ha inserito il proprio autoritratto in fondo a destra, nella scena sacra, con in mano un cartiglio su cui si legge “EXEGIT QUINQUE MESTRI SPATIO ALBERTUS DURER GERMANUS MDVI” (“Albrecht Dürer, il tedesco, eseguì [l’opera] nello spazio di cinque mesi, 1506”) seguito dal tipico monogramma. Anche in questo caso, dunque, l’artista ha tenuto a precisare di aver completato il dipinto in cinque mesi, un periodo che richiama simbolicamente le cinque decine del rosario. L’iscrizione funge dunque sia da firma sia da dichiarazione della devozione con cui l’artista ha realizzato l’opera.

Nell’Adorazione della Trinità (o Altare di Landauer) dipinta nel 1511 Dürer ripete lo stesso stratagemma con un autoritratto in basso a destra a figura intera, ma in proporzioni ridotte, nell’atto di sorreggere una grande iscrizione. Qui si può leggere “ALBERTUS DURER NORICUS FACIEBAT ANNO A VIRIGINIS PARTU 1511”, cioè “Albrecht Dürer di Norimberga ha fatto [questa opera] nell’anno 1511 dopo il parto della Vergine” (dunque dalla nascita di Cristo).

Gli abiti eleganti e lo sguardo diretto verso l’osservatore rivelano l’orgoglio di Dürer per quegli incarichi e per essere stato colui che ha iniziato il Rinascimento nel nord Europa. Tuttavia normalmente la sua firma era più discreta e spesso nascosta nella scena.

In questo San Girolamo nello studio del 1514 ci sono solo data e mongramma su una tavoletta stesa sul pavimento e osservata in prospettiva.

In altre incisioni la firma si trova su rocce, cartigli e insegne, distribuiti in mezzo al paesaggio.

Quella di Dürer resta comunque un’eccezione. La maggior parte degli artisti del primo Cinquecento raramente autografava le opere usando una “firma ambientata”. Ma i pochi casi sono assolutamente degni di nota. Per esempio la firma di Raffaello (RAPHAEL URBINAS) sul bracciale della Fornarina del 1520.

Questa iscrizione non starebbe però a certificare la paternità dell’opera bensì il presunto legame sentimentale tra la donna ritratta (Margherita Luti, la figlia di un fornaio) e il pittore stesso.

Più curioso è il caso della firma del ferrarese Dosso Dossi (al secolo Giovanni Francesco di Niccolò Luteri) nel suo San Girolamo del 1520-1525. Si tratta infatti di un piccolo rebus congegnato con una D attraversata da un osso posizionati in basso a destra, sul terreno, a formare il nome dell’artista: D-OSSO.

Ben più macabro è l’autografo che Caravaggio ha nascosto nella sua Decollazione di Giovanni Battista del 1607-1608, unica opera firmata del pittore. Il suo nome di battesimo (si chiamava Michelangelo Merisi) è infatti parzialmente tracciato sul terreno con il sangue che sgorga dalla gola del Battista.

La F che precede il nome sarebbe da ricollegarsi alla nomina dell’artista nell’Ordine dei Cavalieri di Malta, dunque si leggerebbe come “f[ra] michelangelo”. Ma la scelta di scrivere il suo nome col sangue potrebbe anche significare il pentimento di Caravaggio per aver ucciso Ranuccio Tomassoni nel 1606, fatto che lo costrinse a fuggire da Roma e a rifugiarsi a Malta.

Tra i dipinti celebri firmati in un elemento della scena va ricordato anche il celebre Ritratto di papa Innocenzo X di Diego Velázquez. Il foglio che il pontefice tiene nella mano sinistra reca la seguente iscrizione: “alla Santà di N.ro Sign.re / Innocentiox/ per Diego de Silva / Velàzsquez de la Camera di S. M.tà Catt.ca”. Questa dedica, scritta in italiano seicentesco, si può tradurre come: “Alla Santità di Nostro Signore Innocenzo X, da Diego de Silva Velázquez, della Camera di Sua Maestà Cattolica”.

Sotto questa iscrizione è riportato anche l’anno di esecuzione del dipinto, il 1650. La presenza di questa scritta, che funge da vera e propria firma, non solo attesta l’autore dell’opera ma sottolinea anche il prestigio dell’incarico ricevuto da Velázquez alla corte pontificia.

Col passare del tempo e con il passaggio a un’epoca – l’Ottocento – in cui il pittore inizia a dipingere anche senza commissione, l’abitudine a firmare l’opera diventa più diffusa, dato che la tela partecipa ai Salon e l’artista ha bisogno di promuovere il suo nome. Ma proprio per questo motivo la firma non viene più ambientata e nascosta nell’opera ma diventa una sigla ben visibile apposta sulla tela, spesso in un colore contrastante. Questo è particolarmente evidente nelle tele di Gustave Courbet…

… e in quelle di Claude Monet.

A fronte di questi autori, che siglavano tutte le loro tele, Vincent van Gogh ne firmò solo una trentina usando semplicemente il nome di battesimo. In genere la firma è in un angolo della tela, ma in qualche raro caso è integrata nell’opera, come nel vaso dei girasoli autografato sopra il vaso.

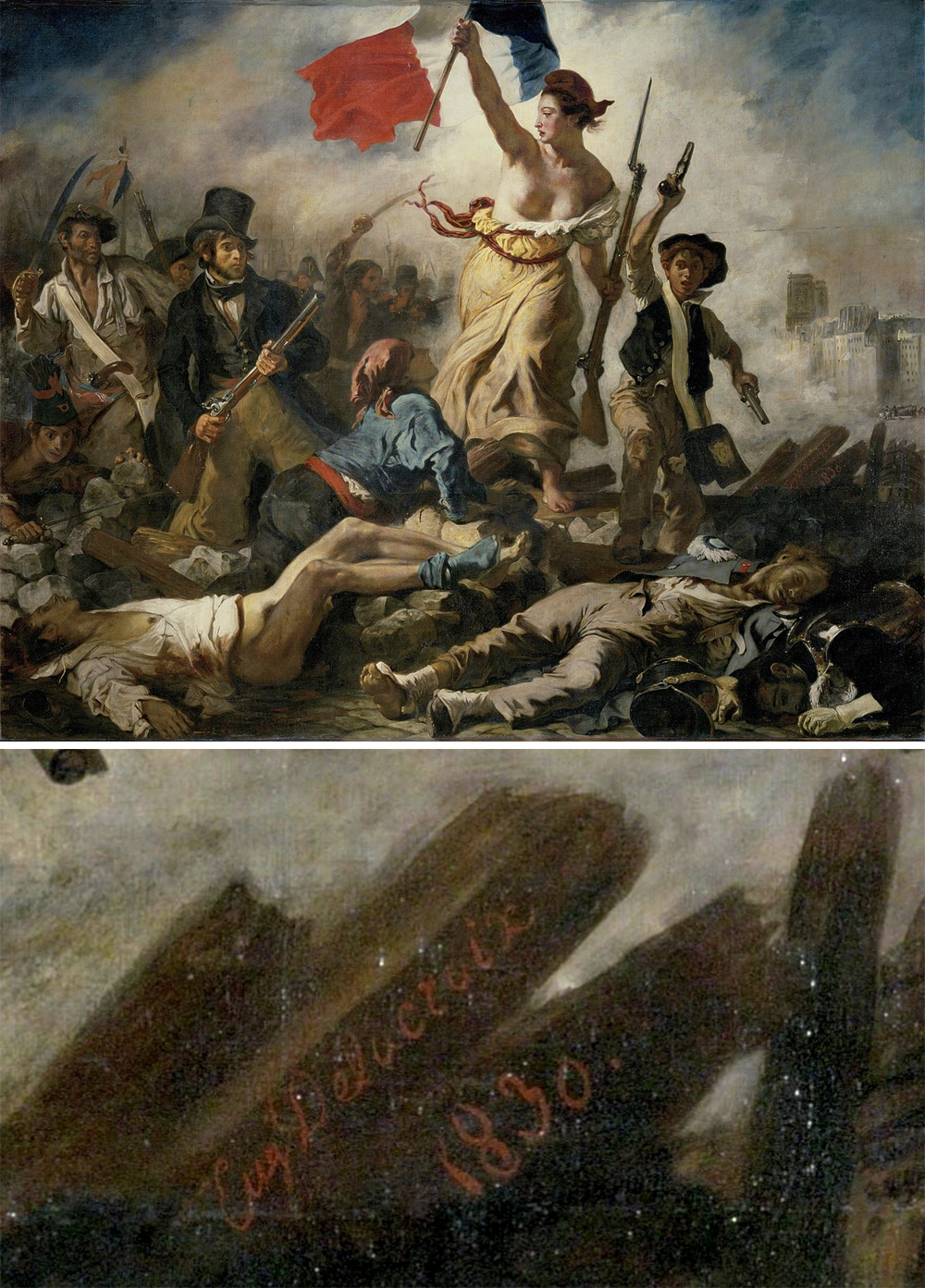

Tuttavia, cercando con attenzione, si trovano ancora alcuni esempi di firma ambientata e nascosta. Uno dei più eclatanti è nella Libertà che guida il popolo, il capolavoro di Eugène Delacroix. Qui, su due pezzi di legno delle barricate, a destra del ragazzo con le pistole, si legge in rosso “Eug. Delacroix” e “1830”.

Firmare su quell’elemento può essere interpretato come un modo per legare il proprio nome direttamente all’evento storico e al luogo simbolico della lotta, sottolineando così il coinvolgimento artistico e ideale di Delacroix nella rivoluzione (sembra che anche l’uomo col cilindro sia un suo autoritratto), sebbene il pittore non abbia preso realmente parte alla sommossa.

Un altro esempio ottocentesco è quello del macchiaiolo Telemaco Signorini. In tante sue opere la firma è perfettamente visibile e collocata, come da consuetudine, nell’angolo in basso a destra o a sinistra. Tuttavia è spesso inclinata vistosamente in modo da apparire adagiata sul selciato secondo la prospettiva.

In altri casi sembra dipinta sul muro di una casa.

Tutte queste firme inserite nella scena, dal Quattrocento all’Ottocento, sono per me dei dettagli estremamente affascinanti perché raccontano storie anche attraverso ciò che non si vede immediatamente e rivelano quel profondo intreccio tra arte e società che si è dipanato nei secoli in forme sempre diverse. Ma parlano anche di un dialogo segreto che l’artista intrattiene con l’osservatore, sfidandolo in una piccola caccia al tesoro.

Non si tratta dunque di semplici marchi di fabbrica ma di autentiche tracce d’identità che gli artisti hanno voluto lasciare senza alterare l’armonia visiva dell’opera.