Venticinque ore che aiutano a cambiare la scuola

Il 9 luglio, nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, l’INVALSI ha presentato il rapporto 2025 sui risultati delle rilevazioni nazionali. Rilevazioni che avvengono sull’intera popolazione di studenti nelle classi seconda e quinta primaria, terza secondaria di primo grado e seconda e quinta secondaria di secondo grado.

I dati sono anche quest’anno molto ricchi. Quelli presentati il 9 luglio sono dati a livello di sistema, cioè dati nazionali, e dati disaggregati per macroarea geografica e regione. Dati che offrono un quadro della scuola, dei suoi cambiamenti e dell’impatto di interventi mirati. Le scuole riceveranno in seguito i propri dati, insieme a punti di riferimento essenziali per una lettura comparata.

Alcune considerazioni prima di entrare nei dati

Abbiamo fatto alcuni calcoli. Su una vita scolastica di circa 12.066 ore dalla prima primaria al completamento della scuola secondaria di secondo grado (stima ricavata da dati Eurydice-OCSE sulle ore complessive dell’obbligo scolastico), ogni studente avrà dedicato alle prove INVALSI un totale di circa 25 ore (sommando i tempi dedicati alle diverse prove e ai questionari, per ogni grado in cui sono presenti). Venticinque ore sono poche in assoluto, pochissime quando le si considera in rapporto alle oltre 12.000 dei 13 anni di vita scolastica, ma sono la base a partire dalla quale l’INVALSI fornisce tantissime informazioni.

Le rilevazioni INVALSI sono il frutto di un lavoro competente e – come ha sottolineato nell’intervento iniziale Alessia Mattei, responsabile dell’area prove dell’INVALSI – per quanto le procedure di somministrazione siano naturalmente in parte automatizzate (parliamo di circa 2 milioni e mezzo di studenti coinvolti ogni anno nelle rilevazioni) le prove, come l’operazione nel suo complesso, e l’interpretazione dei risultati, sono il frutto della capacità di giudizio, della sensibilità e della responsabilità, cioè di quella “riserva di umanità” come l’ha definita Giovanni Gallone, propri degli interventi umani e nello specifico del lavoro di una comunità scientifica. Nessuna decisione è lasciata agli algoritmi, per essere chiari.

Come ogni anno ho letto alcune critiche, di cui non arrivo a capire il senso, sul fatto che le prove INVALSI non misurino ad esempio la creatività o la capacità di comunicare e argomentare oralmente… Non capisco che cosa questo abbia a che fare con le prove nazionali. È come se quando un medico traccia la curva di crescita di un bambino e rassicura dicendo che il bambino è nella curva normale per peso e altezza, si obiettasse che non ha misurato la vista, traendone da questo un argomento per dire che l’altra misurazione è falsa, o una “foto sfuocata”, come ho letto su La Repubblica del 10 luglio… Le prove INVALSI non sono e non vogliono essere una valutazione della persona nella sua interezza. Ma offrire un punto di riferimento oggettivo (cioè indipendente dal metro di valutazione di uno specifico correttore), e quindi comparabile sull’intero territorio nazionale, del livello a cui gli studenti si collocano in diversi momenti del percorso scolastico in alcune competenze fondamentali: la capacità di comprendere un testo scritto (lettura e grammatica), la capacità di ragionare in modo matematico, la capacità di capire un testo inglese scritto e orale, e nel 2025 – solo per il grado 10 e solo su un campione – la competenza digitale. È fondamentale che un/a ragazzo/a alla fine del percorso scolastico padroneggi sufficientemente queste abilità.

Le rilevazioni INVALSI sono una fonte preziosa di informazioni, proprio perché insieme ai dati forniscono punti di riferimento che servono a interpretare quei dati. I dati sono a disposizione del decisore pubblico per individuare i punti di fragilità e di forza nel sistema e i suoi cambiamenti nel tempo e per verificare l’efficacia delle eventuali sperimentazioni e/o interventi di riforma. E sono a disposizione delle scuole per ragionare sui risultati delle proprie studentesse e dei propri studenti e su dove si possa eventualmente intervenire per sostenerli nella costruzione di alcune competenze fondamentali. Le scuole affiancheranno a queste informazioni altre, ottenute dall’interazione diretta con gli studenti in classe o attraverso altri strumenti, che permetteranno loro di costruire un quadro completo. Ma non potranno prescindere dalle informazioni solide fornite dall’INVALSI sulle competenze fondamentali di lettura, matematica, inglese e – in futuro probabilmente – sulle competenze digitali.

E a questo proposito bisogna dire a margine che dispiace molto che nelle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo sia scomparsa la parte dedicata specificamente alla lettura e alla comprensione del testo. Perché la costruzione di questa competenza è veramente alla base di tutto nella nostra società, dall’apprendimento di tutte le altre discipline al godimento della letteratura, fino alla giustamente auspicata creatività. E dovrebbe essere insegnata in modo esplicito – come suggerisce la letteratura – non solo nei primi anni della scuola primaria, ma in tutto il primo ciclo e oltre.

Alcuni risultati in modo telegrafico

Venendo ora al Rapporto INVALSI 2025, nella presentazione del 9 luglio il Presidente dell’INVALSI Roberto Ricci, tra le molte cose, ha evidenziato

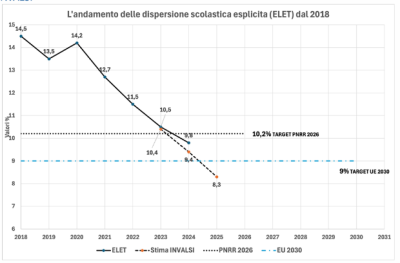

– una diminuzione dell’abbandono scolastico: secondo le stime dell’Istituto, sulla base della diminuzione della dispersione esplicita rilevata quest’anno, la percentuale degli ELET tra i 18-20enni è ora pari al 8,3-8,5% circa. Questo dovrebbe portare l’Italia al di sotto dell’obiettivo UE del 9% stabilito per il 2030 per gli ELET di 18-24 anni;

– un conseguente aumento dell’eterogeneità e della complessità della popolazione scolastica, dal momento che gli studenti che la scuola è riuscita a tenere dentro evitando di (dis)perderli, sono gli studenti più fragili sul piano degli apprendimenti;

– un altrettanto conseguente aumento della cosiddetta dispersione implicita, cioè della percentuale degli studenti che non raggiungono livelli sufficienti di competenza al termine della scuola secondaria di secondo grado – per lo meno in matematica e italiano – e una speculare diminuzione della percentuale di studenti con risultati eccellenti;

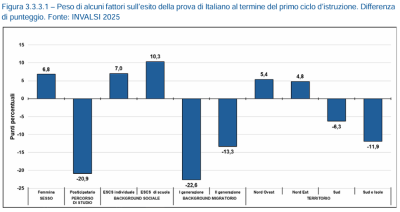

– il peso del background migratorio, che è la variabile individuale ad avere l’effetto negativo più rilevante sui risultati sia in italiano sia in matematica, con risultati significativamente più bassi per gli studenti di prima generazione, ma anche – per quanto in misura minore – per quelli di seconda generazione ;

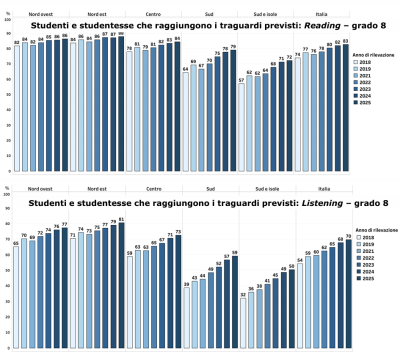

– la conferma della tendenza positiva rilevata per l’inglese fin dal 2018, con un ulteriore aumento dei risultati sia nella comprensione del testo scritto sia nell’ascolto, e un effetto in questo caso positivo del background migratorio sui risultati, rilevato già dalla V primaria e fino al termine della scuola secondaria di II grado;

– un risultato incoraggiante nella prima rilevazione delle competenze digitali, che quest’anno l’INVALSI ha messo a punto considerando 4 delle 5 aree del Quadro EU delle Competenze Digitali per i Cittadini (DigComp 2.0): nelle aree di “alfabetizzazione su informazione e dati”, “comunicazione e collaborazione”, “creazione di contenuti digitali” e “sicurezza” il campione (500 scuole) di studenti del grado 10, cioè della seconda classe della scuola secondaria di secondo grado, ha avuto risultati che si collocano alla soglia tra il livello intermedio e quello avanzato;

– la criticità, che rimane quella dello spostare complessivamente verso l’alto i risultati, diminuendo la cosiddetta dispersione implicita, ma anche aumentando sensibilmente la percentuale degli studenti eccellenti (n.d.r. che risulta tra l’altro uno dei punti deboli dell’Italia anche nel confronto internazionale): Roberto ricci ha infatti ricordato come l’UE abbia parlato di equità ed eccellenza come sfida “gemella”;

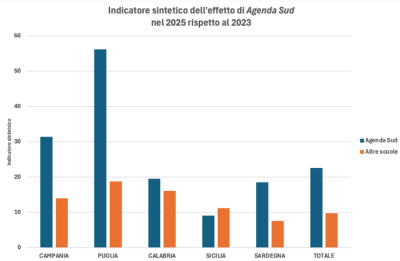

– un effetto positivo delle misure di supporto di Agenda Sud: le scuole vulnerabili delle regioni del Mezzogiorno che ne hanno beneficiato hanno mostrato una maggiore diminuzione della dispersione implicita, cioè un miglioramento del livello di competenza, nonostante la crescente complessità della popolazione, e questo in tutte le Regioni coinvolte nell’iniziativa, e cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna, con la sola eccezione della Sicilia.

Quest’ultimo punto è un esempio dell’importanza dei dati INVALSI per misurare l’impatto di un intervento mirato.

Il Ministro Valditara nel suo intervento, esprimendo soddisfazione per la rilevazione dell’effetto positivo dell’Agenda SUD, ne ha ricordato le 10 misure, tra le quali il potenziamento dell’organico con in media 4 docenti di italiano, matematica e inglese in più per scuola, scuole aperte tutto il giorno, la promozione del tempo pieno, l’attivazione di progetti extracurricolari per la pratica sportiva, ma anche teatro e musica e il coinvolgimento delle famiglie. E ha sottolineato come proprio il potenziamento dell’organico sia una misura che si è rivelata efficace, in base ai dati, rispetto alla scelta fatta da altri Paesi (v. Francia) di diminuire il numero di studenti per classe.

A proposito del peso del background migratorio ha ricordato il DL scuola e sport che prevede l’assunzione dal 2025/2026 di docenti – Valditara ha parlato di mille nuovi docenti – specializzati nell’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri, sottolineando a più riprese l’importanza della personalizzazione nell’insegnamento-apprendimento.

A proposito del peso del background migratorio ha ricordato il DL scuola e sport che prevede l’assunzione dal 2025/2026 di docenti – Valditara ha parlato di mille nuovi docenti – specializzati nell’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri, sottolineando a più riprese l’importanza della personalizzazione nell’insegnamento-apprendimento.

Sarà interessante vedere – alla luce dei dati INVALSI – se i risultati di Agenda SUD saranno confermati l’anno prossimo e vedere nel giro di qualche anno gli esiti dell’assegnazione dei docenti dedicati all’insegnamento dell’italiano agli stranieri, per le classi dove 20% o più degli studenti hanno background migratorio. Anche questo ci permetteranno di fare i dati delle prove nazionali.

E per questo, proprio “dati” è una delle dieci parole chiave menzionata nel suo intervento conclusivo da Renata Viganò, docente di pedagogia sperimentale alla Cattolica di Milano, Presidente della SIRD (la Società Italiana di Ricerca Didattica) e Vicepresidente dell’INVALSI. Ne citiamo qui altre tre di quelle dieci: “ricerca”, “differenziazione-personalizzazione-soluzioni mirate” (più parole ma un unico concetto) e l’essenzialità delle competenze di base, ribadita nuovamente. Su questo siamo tutti d’accordo credo.

L’intero evento si può vedere a https://webtv.camera.it/evento/28621