Quante volte hanno rubato i cavalli di San Marco?

Più che come opere d’arte, i quattro cavalli bronzei della Basilica di San Marco sono stati trattati da sempre come simbolo di potere politico e trionfo militare. È per questo che sono stati rubati più volte, alla luce del giorno, e spostati da un luogo all’altro: per essere esibiti come trofeo.

Le copie dei cavalli di San Marco sulla facciata della Basilica, foto Nino Barbieri, 2004

La storia ha inizio in un’epoca imprecisata quando venne realizzata una quadriga bronzea del dio Sole. I quattro cavalli erano affiancati l’uno accanto all’altro, disposti frontalmente a formare una coppia doppia, probabilmente con i musi rivolti verso l’interno delle due coppie (ma il dibattito sulla posizione reciproca dei cavalli è ancora aperto…). Ogni cavallo scandisce un passo diverso, con la zampa destra o sinistra anteriore sollevata e la relativa posteriore avanzata, per conferire all’insieme un ritmo dinamico e naturale.

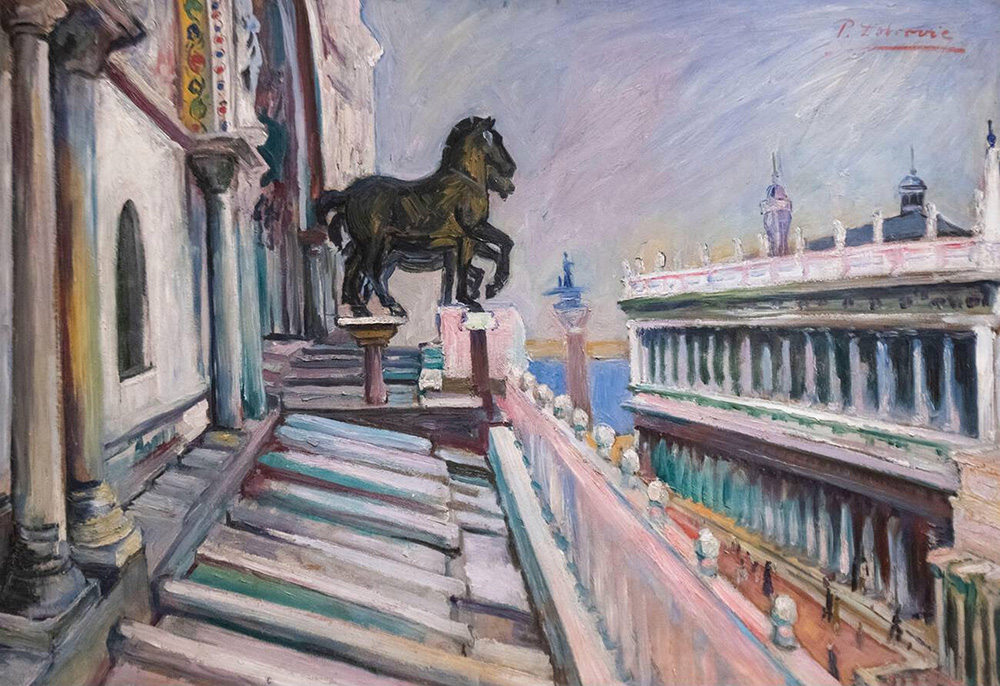

Angelo Alessandri, I cavalli di San Marco, 1915, acquerello

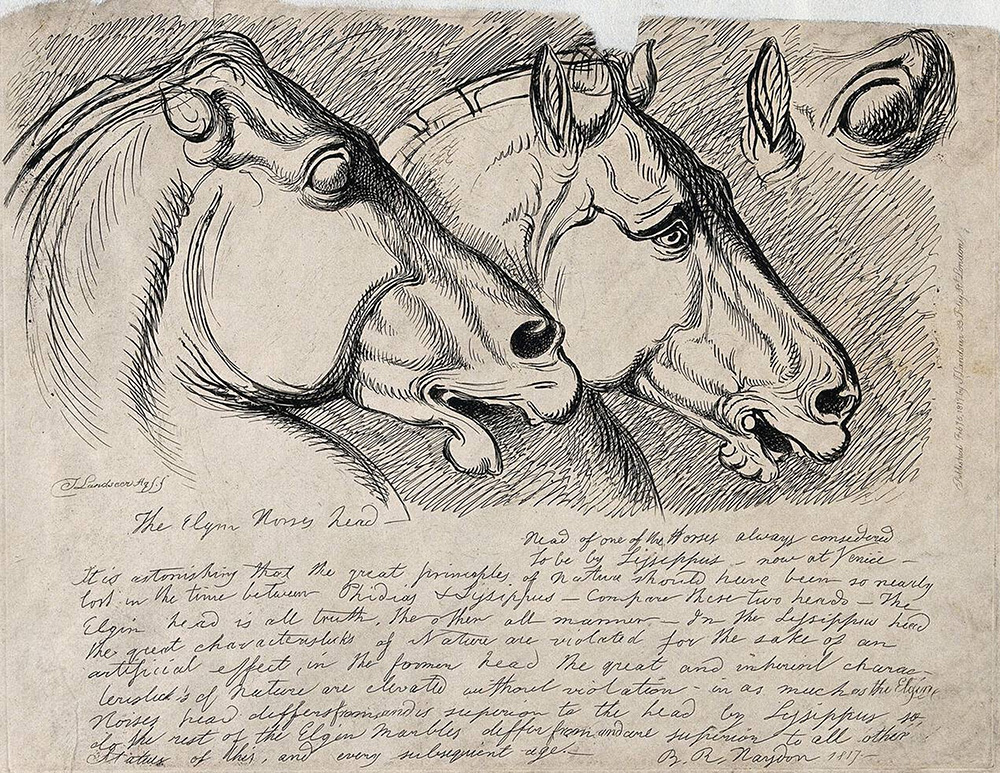

Alcuni studiosi ipotizzano che siano opera di Lisippo, lo scultore greco del IV secolo a.C., o della sua bottega, altri li collocano in età ellenistica, altri ancora li considerano di fattura romana tardo imperiale.

Di certo la letteratura antica non aiuta a fare chiarezza. Secondo lo storico veneziano Giovanni Battista Ramusio (1485-1557) «Si dice, che il carro fu portato da Alessandria di Egitto a Roma da Augusto 336 anni avanti la partenza di Costantino, quando avendo domato l’Oriente e vinti Antonio e Cleopatra, trionfo dell’Egitto e dell’Asia, ventisette anni innanzi che Cristo nascesse» aggiungendo che «finalmente esso carro coi cavalli fu posto sopra l’arco, che per ordine del Senato fu fatto in onore di Augusto […] Si dice che tolti dall’arco di Domiziano furono portati per ornamento a quello di Trajano, e che Domiziano gli aveva levati da quel di Nerone, il quale dopo la morte di Augusto, gli aveva tolti da quello del medesimo Augusto. Costantino poi li levò dall’arco antico di Trajano, che egli ruinò; e messili sopra il suo, fabbricato da lui stesso dopo aver vinto, presso il ponte Molle, il tiranno Massenzio, che andatosene poco dopo a Bisanzio intorno agli anni di Cristo 310, levò via dall’arco il carro coi cavalli che lo tiravano … Furono questi cavalli con grandissime spese da principi portati innanzi, indietro, per mare e per terra, come si può giudicare dalla rottura dei piedi … Le medaglie antiche d’oro e d’argento di varie sorta, di Augusto, di Nerone di bronzo, di Domiziano e di Trajano hanno nel loro rovescio questo stesso carro con i cavalli e con il sole, usurpati a gara e messi sopra i loro archi per lo spazio di tre secoli».

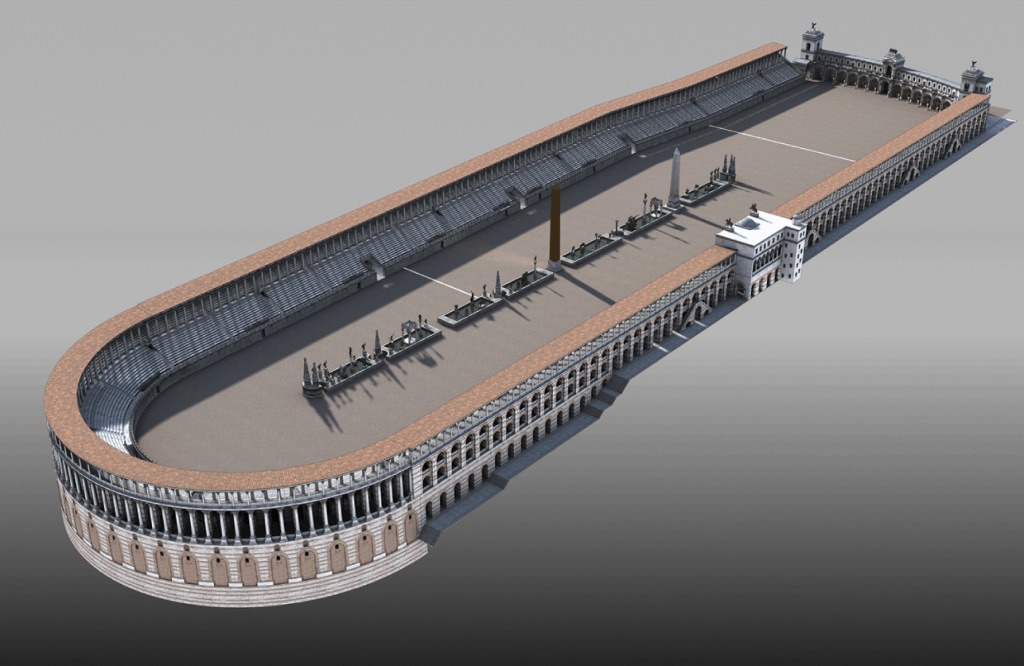

Qualunque fosse la loro origine e i trasferimenti subiti dopo la loro creazione, i cavalli sarebbero arrivati a Costantinopoli nell’epoca di Teodosio II (408-450) dall’isola di Chio, privati di carro, auriga e finimenti. Secondo fonti bizantine dell’epoca sarebbero stati collocati nell’ippodromo voluto da Settimio Severo, forse sulla torre centrale, alta più di 22 metri, che coronava i carceres, la struttura situata sul lato breve del complesso con i 12 stalli da cui partivano i carri.

La Quadriga del Sole sopra i carceres dell’antico Ippodromo di Costantinopoli © 2010 byzantium1200.com

La Quadriga del Sole sopra i carceres dell’antico Ippodromo di Costantinopoli

Non fu una scelta puramente decorativa ma fortemente simbolica. L’ippodromo di Costantinopoli, infatti, aveva lo stesso valore di un’agorà greca o un foro romano, cuore civile e politico dell’impero, tanto da essere collegato allo stesso Palazzo Imperiale: i cavalli rendevano tangibile il potere assoluto dell’imperatore, paragonato a un Sole che si irradia sulla terra. La forma stessa dell’ippodromo, che fin dalle sue origini era dedicato al dio Sole, ricalcava quella presunta dell’universo.

Sarà stato per questo motivo, per questo significato speciale e politico assunto dai quattro cavalli, che nel 1204, al termine della IV Crociata – che si concluse con la conquista di Costantinopoli – il doge veneziano Enrico Dandolo (1107-1205) decise di portarli a Venezia. Tuttavia sarebbero giunti in città via mare solo l’anno seguente, dopo la morte di Dandolo, forse per volontà di Marino Zeno, primo podestà veneziano di Costantinopoli, assieme a marmi pregiati e statue greche. Non dev’essere stato facile trasportarli considerato che ciascuno pesa circa 900 kg per un’altezza di 2,33 metri e un lunghezza di 2,53.

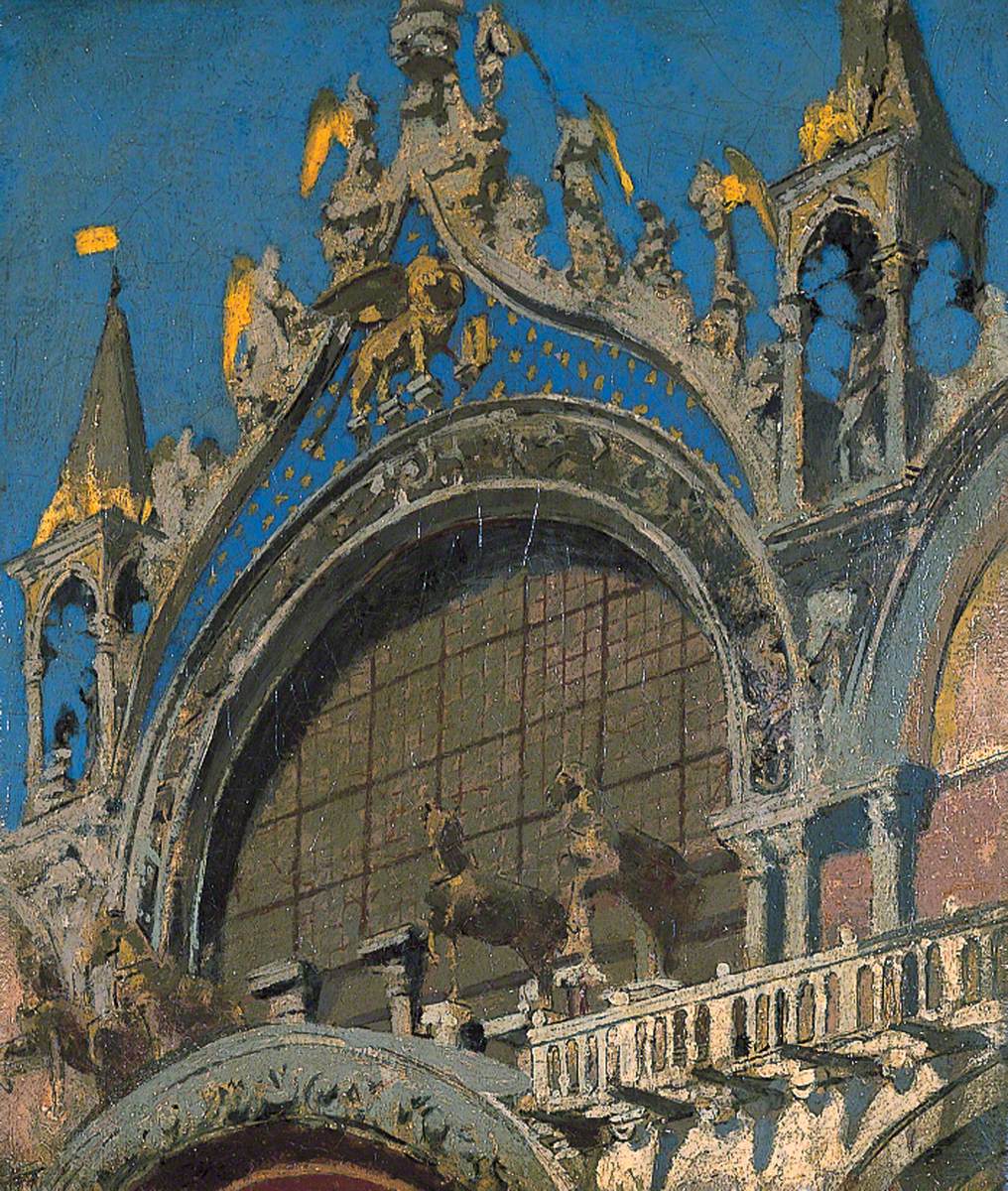

Arrivate a Venezia le quattro statue rimasero cinquant’anni nell’arsenale, prima di essere collocate sulla terrazza sopra i portali centrali di San Marco nel 1254, diventando simbolo della potenza della Repubblica veneziana, una potenza che da quel momento si ammantava di un’aura imperiale, come quella dell’antica Roma.

La quadriga (senza cocchio) compare già nella più antica raffigurazione della basilica, un mosaico del 1270 circa collocato sopra il portale di Sant’Alipio, il più a sinistra della facciata.

Traslazione del corpo di San Marco, 1270, portale di S. Alipio, Basilica di San Marco

I cavalli erano collocati dentro quattro dei cinque archi, disposti per coppie con posizioni speculari. Fuoriusciva dall’arco solo la metà anteriore delle sculture. In tal modo restava davanti alle teste lo spazio sufficiente per far sedere il doge in occasione di festeggiamenti e giochi che si tenevano nella piazza sottostante, ricalcando così lo schema dell’Ippodromo di Costantinopoli.

È in questa collocazione che i cavalli furono ammirati da Petrarca nel 1364, nel corso delle celebrazioni per la conquista della città cretese di Candia. Il poeta raccontò in una lettera indirizzata al retore Pietro da Bologna che il doge lo invitò a sedere sulla loggia «là dove si veggono i quattro dorati cavalli di bronzo, a cui l’antico ignoto artefice dette tal sembianza di vita cha quasi ti pare udirne lo scalpitare e il nitrito».

Alla fine del XV secolo, in un celebre dipinto di Gentile Bellini (1429-1507), risalente al 1496, che raffigura una processione in piazza San Marco, i cavalli sembrano posti in posizione più avanzata, ad occupare lo spazio della terrazza sopra il portale maggiore.

Gentile Bellini, Processione in piazza San Marco, 1496

Quella posizione prominente è chiaramente visibile in una veduta di Caspar van Wittel (1653-1736) del 1701 conservata alla Casa di Pilato di Siviglia, grazie alla vista laterale e non frontale della facciata della Basilica di San Marco.

Caspar van Wittel, Piazza San Marco, 1701

In un capriccio di Canaletto (1697-1768) del 1743 i cavalli appaiono invece su piedistalli individuali in piazzetta San Marco. Si tratta di una scena immaginaria che tuttavia rispondeva alla frustrazione di tanti artisti impossibilitati ad osservare bene i cavalli nella loro collocazione sulla loggia.

Canaletto, Veduta a capriccio con i cavalli di San Marco in Piazzetta, ca. 1743

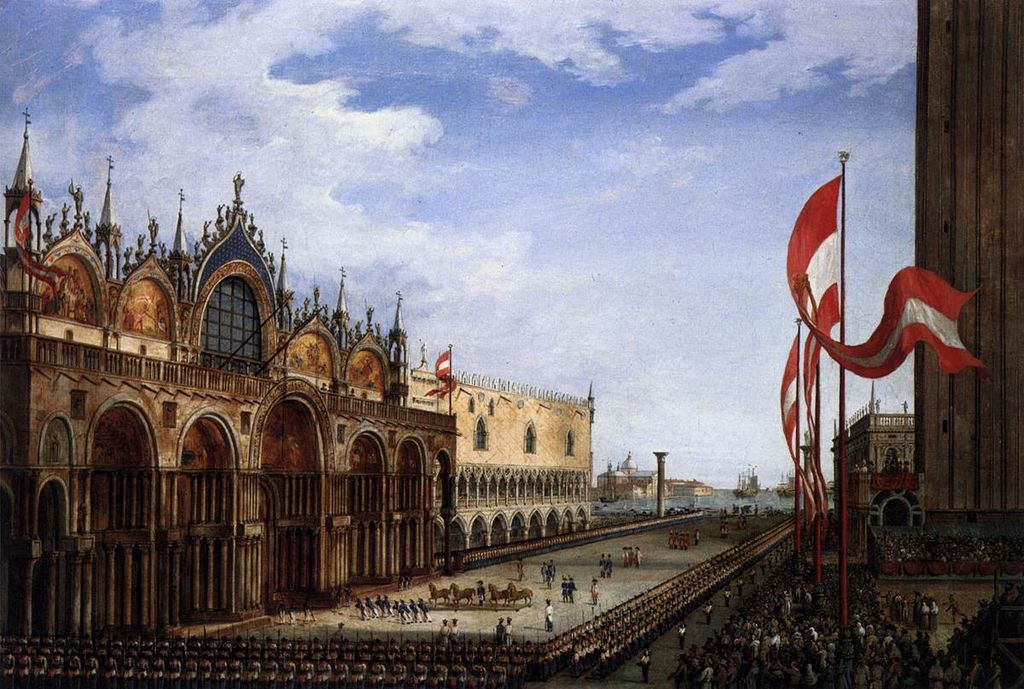

Le sculture tuttavia rimasero al loro posto, fieramente affacciate sulla terrazza di San Marco, fino al 13 dicembre 1797 quando le truppe di Napoleone Bonaparte ne fecero di nuovo un bottino da razziare con l’intenzione di portarli a Parigi come trofeo. Nonostante Bonaparte avesse già ceduto Venezia all’Austria con il Trattato di Campoformio del 17 ottobre dello stesso anno, prima di evacuare la città si impossessò dei cavalli, del leone di San Marco, di una ventina di dipinti (tra i quali le Nozze di Cana di Paolo Veronese, oggi esposta al Louvre di fronte alla Gioconda) e di oltre 200 manoscritti greci e latini.

I quattro bronzi vennero calati dalla facciata con una gru di legno tra la folla rabbiosa, tanto che il generale francese Jean Mathieu Philibert Sérurier (1742-1819), che guidava le manovre, si trovò costretto a raddoppiare le guardie. Una precisa testimonianza dell’evento si può trovare nell’incisione di Charles Vernet (1758-1836) del 1799.

Antoine Charles Horace Vernet, Ingresso dei francesi a Venezia il 13 dicembre 1797, 1799

I cavalli vennero imbarcati via mare da Venezia, ma la nave che li trasportava naufragò sulle secche di Loreo nei primi giorni di gennaio 1798. L’imbarcazione fu recuperata il 13 gennaio; i cavalli, nonostante fossero rimasti per diversi giorni sott’acqua, non subirono danni. La nave che li prese in carico navigò fino ad Ancona per raggiungere successivamente a Livorno e proseguire fino a Tolone. Le sculture raggiunsero Parigi il 17 luglio navigando sopra chiatte su canali e fiumi, dal Rodano alla Senna.

L’arrivo trionfale al centro della capitale francese, il 28 di luglio, è raffigurato in un’incisione di Pierre-Gabriel Berthault (1737-1831) in cui si può osservare un lungo corteo di cui facevano parte anche piante e animali esotici catturati nelle Antille.

Pierre-Gabriel Berthault, Entrata trionfale dei monumenti di scienza e arte, 1798

Un’iscrizione precedeva i bronzi nel corteo: «La Grecia li ha ceduti, Roma li ha perduti. Il loro destino è cambiato due volte, non cambierà più e sono finalmente su una terra libera». Si tratta di una dichiarazione fondata sul pensiero del teorico del Neoclassicismo Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) il quale sosteneva che l’opera d’arte, in quanto creazione libera, non può fiorire che in una terra di libertà. Portare i cavalli di San Marco a Parigi, dunque, non era concepito come un furto ma come una liberazione: solo in Francia avrebbero trovato una patria all’altezza delle loro origini.

Questo concetto è ribadito nella Petizione degli artisti francesi al Direttorio del 1797 ove si legge: «La Repubblica francese, con la sua forza e la superiorità del lume e dei suoi artisti, è l’unico paese al mondo che può dare una dimora sicura a questi capolavori. Tutte le altre nazioni devono venire a prendere in prestito dalla nostra arte».

Accanto all’uso politico e propagandistico, gli oggetti raccolti in tutta Europa con le spoliazioni dovevano servire anche per uno scopo un po’ più nobile e cioè quello di arricchire il Museo del Louvre a beneficio dell’istruzione pubblica. Gli oggetti d’arte, ma anche le collezioni scientifiche, avrebbero avuto il compito di formare il gusto, accendere il genio e ispirare gli artisti.

I cavalli vennero inizialmente depositati agli Invalides, per essere poi collocati su quattro pilastri della cancellata che circonda il cortile delle Tuileries.

Pierre Adrien Le Beau, Vista della grande parata per il passaggio del Primo Console davanti al palazzo delle Tuileries (i cavalli di San Marco sono collocati sui pilastri della recinzione), 1802-1808

Nel 1808 furono innalzati sopra l’Arco di Trionfo del Carrousel, un monumento onorario uguale a quello romano di Settimio Severo, eretto apposta per celebrare le vittorie di Napoleone.

Charles Percier e Pierre-François-Léonard Fontaine, Vista dell’arco di trionfo in piazza del Carrousel di Parigi eretto per la gloria della grande armata francese, 1806

Qui vennero composti in forma di quadriga, con un cocchio e un auriga retrostante e due allegorie sui lati, come appare nella stampa di Charles Percier (1764-1838), progettista dell’arco assieme a Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853).

Charles Percier, Arco di trionfo del Carrousel, vista del prospetto orientale, 1806-1815

Charles Percier, Arco di trionfo del Carrousel, vista laterale, 1806-1815

Hippolyte Bellange, Una giornata di revisione sotto l’impero, 1810

La storia però fa strani giri e a volte chiude il cerchio: dunque, così come la caduta della Repubblica di Venezia fu segnata dalla sottrazione dei cavalli, anche alla disfatta di Napoleone, nel 1815, corrisponderà la perdita delle preziose scultore bronzee.

Durante il Congresso di Vienna, infatti, le potenze vincitrici ordinarono l’immediata restituzione di tutte le opere sottratte da Napoleone «senza alcun negoziato diplomatico», precisando che «la spoliazione sistematica di opere d’arte è contraria ai principi di giustizia e alle regole della guerra moderna». Non tutto, in realtà verrà restituito, i cavalli bronzei però riuscirono a tornare a Venezia per volontà dell’imperatore d’Austria Francesco I (1768-1835) e grazie all’interessamento dello scultore Antonio Canova (1757-1822), inviato a Parigi come intermediario per conto dello Stato Pontificio.

Anonimo, Apoteosi di Francesco I in occasione della restituzione dei Cavalli a Venezia, 1815, Museo Correr, Venezia

La prima fase ebbe inizio il 25 settembre 1815 quando l’aiutante di campo del principe Karl Philipp Schwarzenberg (1771-1820), comandante delle truppe austriache, informò Vivant Denon (1747-1825), direttore del Musée Napoléon, che l’Arco del Carrousel doveva essere smantellato. Denon protestò vivacemente sostenendo che, in quanto monumento pubblico, l’Arco non facesse parte degli accordi di restituzione. Ma due giorni dopo le truppe austriache procedettero comunque al prelevamento dei cavalli.

Quell’episodio venne così descritto dal corrispondente del London Courier: «Scopro solo adesso che gli austriaci stanno portando giù i cavalli di bronzo dall’Arco. Tutta la corte delle Tuileries e la Place du Carrousel sono pieni della fanteria austriaca e della cavalleria armata; a nessuno è permesso avvicinarsi; le truppe di guardia ammontano a diverse migliaia; ci sono folle di francesi in tutte le strade che conducono al posto che danno sfogo ai propri sentimenti con grida e imprecazioni… il numero dei cannoni dei ponti è aumentato».

Si dice che Luigi XVIII (1755-1824) abbia osservato le manovre – ci volle un giorno intero solo per far scendere due cavalli – da una finestra del palazzo del palazzo delle Tuileries. Entro il primo di ottobre i quattro cavalli erano stati asportati dall’arco mentre il cocchio e le figure della Vittoria e della Pace che lo fiancheggiavano vennero lasciati in pezzi al suolo. La quadriga sarà rimpiazzata nel 1828 da una copia bronzea dello scultore François-Joseph Bosio (1768-1845).

La Quadriga del Sole nella copia di François Joseph Bosio

Nello stesso periodo, in Italia, lo storico Emmanuele Antonio Cicogna (1789-1868) scriveva nei suoi Diari: «Fra poco vedremo i nostri Cavalli, i nostri quadri, i nostri manoscritti da Parigi tornare a Venezia, col nostro Leone. Così i Cavalli avran girato da Corinto a Roma, da Roma a Bisanzio, da Bisanzio a Venezia, da Venezia a Parigi, da Parigi a Venezia».

Prima che i bronzi lasciassero Parigi, Francesco I chiese a Canova un parere su dove installarli. Lo scultore suggerì di collocare le due coppie di cavalli ai fianchi dell’ingresso del Palazzo Ducale, di fronte a San Giorgio Maggiore, per essere apprezzati meglio dal popolo, ma il conte Leopoldo Cicognara (1767-1834), presidente dell’Accademia di Venezia, insistette affinché quelle opere così simboliche tornassero al loro posto originario, sulla facciata della Basilica di San Marco.

Bernardo Bellotto, Piazza San Marco, 1740, olio su tela, cm 136×232, Cleveland Museum of Art

Carlo Grubacs, Basilica di San Marco, 1849

Del trasporto dei cavalli fino alla Serenissima si occupò il giovanissimo capitano austriaco William Dumaresq (1793-1868). Verrà ricompensato per l’impresa da Francesco I con una tabacchiera d’oro decorata con le iniziali in diamanti.

I bronzi giunsero a Venezia il 7 dicembre, attraversando la laguna su una zattera, e furono portati all’Arsenale per alcune riparazioni. Arriveranno in piazza San Marco il 13 dicembre 1815, esattamente 18 anni dopo il loro prelevamento.

G. Borsato, L. Martens, Sbarco dei cavalli di bronzo alla Piazzetta San Marco, 1815, Museo Correr, Venezia

La reazione dei veneziani al rientro dei cavalli fu di grande giubilo. Il governo austriaco organizzò una cerimonia ufficiale con il popolo e le autorità. Un dipinto di Vincenzo Chilone (1758-1839) raffigura con grande precisione l’evento, incluse le due gru in legno poste sopra la terrazza di San Marco per poter issare di nuovo i cavalli.

Vincenzo Chilone, Ritorno dei cavalli di San Marco, 1815, olio su tela, Collezione privata

Nel programma per la celebrazione si legge «Il giorno di mercoledì 13 corrente è destinato da S.M. l’Augustissimo Nostro Sovrano per dare alla Veneta Nazione la più generosa testimonianza della Sua Paterna affezione col ricondurre un prezioso monumento dell’antica gloria veneziana. I quattro celebrati cavalli ch’esistevano sulla Chiesa di San Marco, ricordando i fasti di Enrico Dandolo, e che furono in non lontana dolente epoca rapiti all’onor Nazionale, ricompariranno».

Charles Caryl Coleman, I cavalli bronzei di San Marco, 1876

Era evidente che, ad ogni passaggio, i cavalli aumentavano il loro significato simbolico e politico. Possedere i cavalli significava stare dalla parte giusta della storia, qualunque questa fosse.

Da quel momento diventeranno oggetto di interesse per numerosi pittori, desiderosi di ricalcare le forme di quattro sculture divenute ormai epiche.

John Landseer, Testa del cavallo dei marmi Elgin e del bronzo di San Marco, 1817

Walter Richard Sickert, I cavalli di San Marco, Venezia, 1905-1906, olio su tela, cm 50×42, Birmingham Museums Trust

Plinio Nomellini, Alba di gloria, 1907

Vennero rimosse solo allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, un secolo dopo il loro ritorno, per preservarle dai bombardamenti, e conservate per due anni a Palazzo Ducale per poi partire alla volta di Castel Sant’Angelo, a Roma, dove restarono sino al 1919.

Rimozione dei cavalli di bronzo dalla facciata di San Marco durante la Prima Guerra Mondiale, 14 ottobre 1917 (da L’illustrazione italiana)

Petar Dobrovic, I cavalli sulla Basilica di San Marco a Venezia, 1938

Ma il peregrinare non era finito: durante la Seconda Guerra Mondiale i bronzi furono trasferiti presso l’Abbazia di Praglia, nella campagna padovana, dal 1942 al 1945.

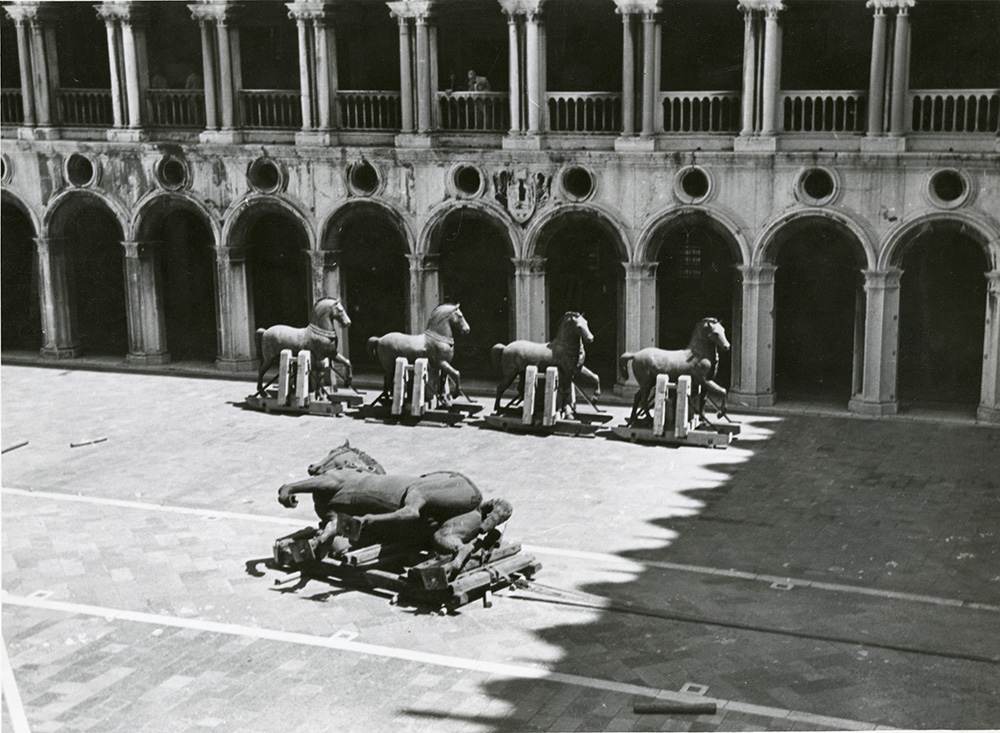

Il cavallo della statua equestre di Bartolomeo Colleoni del Verrocchio e i quattro cavalli di San Marco in attesa di essere rimessi al loro posto dopo la Seconda Guerra Mondiale, foto del 1945

Patrick Hennessy, I cavalli bronzei di San Marco, 1953

Nel 1982 i cavalli originali sono stati collocati nel Museo Marciano per proteggerli dalla corrosione dovuta agli agenti atmosferici lasciando al loro posto delle copie.

I cavalli originali portati dal 1982 nel museo della Basilica, foto 2008 su Wikimedia Commons di Tteske

Probabilmente si tratta dell’ultimo, definitivo, trasloco per quattro sculture straordinarie che, nonostante gli innumerevoli e rocamboleschi spostamenti, e l’impossibilità di stabilire realmente a chi “appartengano”, non smettono di incantare per l’eleganza delle loro pose e per la potenza delle loro forme.