Edutainment, Gamification e Game-Based Learning

Edutainment, Gamification e Game-Based Learning

Un viaggio attraverso l’innovazione educativa

di Bruno Lorenzo Castrovinci

Le società moderne si trasformano a un ritmo mai visto prima. Se in passato i cambiamenti avvenivano lentamente, spesso nell’arco di più generazioni, oggi il progresso tecnologico e sociale è così rapido da modificare abitudini, relazioni, professioni e perfino i sentimenti nel breve tempo dell’esistenza umana. La diffusione della tecnologia ha ridisegnato ogni aspetto della vita quotidiana, portando con sé nuovi linguaggi, modalità di comunicazione innovative e strumenti che stanno rimodellando il modo in cui apprendiamo e interagiamo.

Uno degli ambiti più interessati da questa trasformazione è il mondo del gioco che, da attività spontanea e spesso analogica, è diventato uno spazio immersivo e digitale. Le generazioni passate erano abituate a divertirsi con giochi semplici, basati sull’immaginazione e sull’interazione diretta: nascondino, campana, acchiapparello, palla prigioniera e altri giochi di strada rappresentavano momenti di socializzazione, attività fisica e sviluppo della creatività. Il divertimento non era vincolato a strumenti tecnologici, ma a una relazione immediata con l’ambiente e con gli altri.

Con l’avvento della tecnologia, queste esperienze si sono progressivamente trasformate. L’inizio degli anni ’80 ha visto l’introduzione di dispositivi che hanno portato il gioco in una dimensione completamente nuova. Il Commodore 64 e lo ZX Spectrum sono stati tra i primi personal computer a entrare nelle case, offrendo giochi che combinavano grafica rudimentale e meccaniche innovative. Titoli come Manic Miner o The Last Ninja non erano semplici passatempi, ma vere sfide cognitive che richiedevano logica, coordinazione e strategia. Nello stesso periodo, le sale giochi erano dominate dai cabinati dell’Atari, con titoli come Pong, Asteroids e Pac-Man, che riunivano i giovani attorno a esperienze di gioco collettive e competitive.

Le console casalinghe, come il NES di Nintendo e il Sega Mega Drive, hanno ulteriormente ampliato l’accesso al gioco digitale, introducendo storie avvincenti e personaggi iconici come Super Mario e Sonic the Hedgehog. Per le generazioni che hanno vissuto questi anni, i videogiochi non erano solo un modo per passare il tempo, ma anche un’opportunità per esplorare mondi nuovi e sviluppare abilità come il problem-solving e la gestione delle risorse.

Oggi, i giochi digitali sono diventati uno strumento potente e riconosciuto anche in ambito educativo. Le neuroscienze hanno dimostrato che il gioco attiva aree del cervello legate alla creatività, alla motivazione e alla memoria. In particolare, l’attività ludica stimola la produzione di dopamina, favorendo l’apprendimento e la concentrazione. Inoltre, i giochi collaborativi e strategici coinvolgono la corteccia prefrontale che regola il pensiero critico e il controllo emotivo, rendendo il gioco un mezzo efficace per sviluppare competenze trasversali e migliorare la resilienza.

In questo panorama, il concetto di edutainment, nato dalla fusione tra “education” (educazione) e “entertainment” (intrattenimento), assume un ruolo centrale. L’idea di combinare apprendimento e divertimento non è nuova, ma l’evoluzione tecnologica e la comprensione neuroscientifica dei processi cognitivi hanno permesso di sviluppare approcci sempre più sofisticati. Oggi, edutainment non significa solo utilizzare giochi o strumenti digitali per educare, ma progettare esperienze che stimolino il piacere di imparare attraverso la scoperta e l’interazione.

Tra le strategie più innovative in questo ambito si distinguono la gamification e il game-based learning (GBL). La gamification utilizza meccaniche di gioco, come punti, classifiche e premi, per motivare e coinvolgere, mentre il game-based learning si basa su veri e propri giochi progettati per insegnare contenuti specifici o sviluppare competenze. Entrambe le metodologie rappresentano una svolta nell’approccio educativo, rendendolo più adatto ai bisogni e alle preferenze delle nuove generazioni.

La componente ludica non è più confinata al tempo libero o all’infanzia, ma si inserisce nella vita quotidiana come elemento fondamentale per apprendere e crescere. Attraverso il gioco, oggi si può apprendere, risolvere problemi complessi e sviluppare una comprensione più profonda del mondo. La crescente integrazione tra gioco e apprendimento offre la possibilità di rendere l’educazione non solo più efficace, ma anche più coinvolgente, rispondendo alle sfide di una società in continua evoluzione.

Cos’è l’Edutainment?

L’edutainment nasce dalla fusione dei termini education (educazione) e entertainment (intrattenimento) e si basa sull’idea che l’apprendimento possa e debba essere percepito come un’esperienza attiva, piacevole e coinvolgente. Superando la concezione tradizionale dello studio come processo noioso o passivo, l’edutainment mira a integrare contenuti educativi all’interno di contesti ricreativi e ludici, rendendo il percorso formativo più naturale e stimolante.

Questo approccio sfrutta l’attrattiva di media moderni, come videogiochi, film, serie TV, piattaforme interattive e applicazioni digitali, per catturare l’attenzione e mantenere alta la motivazione. Gli studenti, immersi in ambienti che stimolano la curiosità e la creatività, acquisiscono conoscenze e sviluppano competenze in modo quasi inconsapevole, vivendo esperienze che uniscono divertimento e apprendimento.

La forza dell’edutainment risiede nella sua capacità di trasformare il tradizionale rapporto docente-discente, creando un’interazione più dinamica e favorendo un apprendimento personalizzato. Grazie alle tecnologie digitali, è possibile adattare i contenuti alle preferenze individuali, rispettando lo stile di apprendimento di ciascun individuo – visivo, uditivo o cinestetico – e garantendo un maggiore coinvolgimento.

Tra le applicazioni più prominenti dell’edutainment emergono due approcci fondamentali: gamification e game-based learning (GBL). Entrambi sfruttano le dinamiche ludiche per migliorare l’esperienza educativa, seppur con strategie e finalità diverse. La gamification introduce elementi di gioco in contesti non ludici, mentre il game-based learning utilizza veri e propri giochi come strumenti didattici. Queste metodologie, oggi ampiamente diffuse, dimostrano il potenziale trasformativo dell’edutainment, rendendo l’educazione non solo più efficace, ma anche più divertente e accessibile.

La Gamification

La gamification rappresenta un approccio innovativo che applica elementi tipici dei giochi, come punti, medaglie, livelli, classifiche, missioni e sfide, a contesti non ludici, con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento e la motivazione dei partecipanti. In ambito educativo, questo metodo si rivela particolarmente efficace nel trasformare attività percepite come noiose o ripetitive in esperienze stimolanti, favorendo un apprendimento più attivo e partecipato. La forza della gamification risiede nella capacità di attivare meccanismi psicologici legati alla competizione, al progresso personale e alla gratificazione, elementi che stimolano non solo la motivazione estrinseca (attraverso premi tangibili o virtuali), ma anche quella intrinseca, legata al piacere di apprendere e superare sfide.

Uno degli aspetti chiave della gamification è la sua flessibilità, che permette di adattarla a diverse fasce d’età e discipline. Ad esempio, piattaforme come ClassDojo consentono agli insegnanti di assegnare punti agli studenti per comportamenti positivi o traguardi raggiunti, trasformando la gestione della classe in un’esperienza interattiva e motivante. In un contesto linguistico, Duolingo integra livelli, ricompense giornaliere e classifiche settimanali per incoraggiare la costanza nello studio, dimostrando come la competizione amichevole possa migliorare significativamente i risultati. Allo stesso modo, strumenti come Kahoot! rendono le verifiche scolastiche più coinvolgenti, trasformando i quiz in competizioni dal vivo in cui velocità e accuratezza sono premiate con punti e classifiche, stimolando al contempo la collaborazione e il consolidamento delle conoscenze.

La gamification non si limita però a premiare la competizione ma può altresì promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra attraverso meccaniche che richiedono il raggiungimento di obiettivi comuni. Inoltre, il suo impatto non si esaurisce con il divertimento; le neuroscienze confermano che l’utilizzo di elementi ludici stimola la produzione di dopamina, una sostanza chimica del cervello associata al piacere, alla motivazione e alla memoria. Questo rende la gamification uno strumento potente per migliorare la capacità di concentrazione e il coinvolgimento degli studenti, creando un ambiente di apprendimento positivo e stimolante.

In sintesi, la gamification non è semplicemente l’introduzione di dinamiche ludiche in ambito educativo, ma una strategia mirata che sfrutta i principi psicologici del gioco per massimizzare l’efficacia dell’apprendimento. Attraverso il suo utilizzo, si rende il percorso educativo più piacevole, dinamico e centrato sulle esigenze individuali degli studenti, preparando le nuove generazioni ad affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione.

La Game-Based Learning (GBL)

Il game-based learning (GBL) è un approccio educativo che utilizza il gioco come strumento principale per facilitare l’apprendimento, offrendo agli studenti un contesto immersivo in cui possono esplorare, sperimentare e risolvere problemi complessi. Diversamente dalla gamification, che integra elementi ludici in contesti non ludici, il GBL pone il gioco stesso al centro dell’esperienza formativa, trasformandolo in un potente strumento per acquisire conoscenze specifiche e sviluppare competenze pratiche. Questo metodo permette di combinare il divertimento con l’apprendimento, rendendo il processo educativo più stimolante, coinvolgente e adattato alle esigenze cognitive delle nuove generazioni.

Uno degli esempi più significativi di GBL è rappresentato dai giochi strategici, che richiedono agli studenti di pianificare, analizzare e adattarsi a scenari complessi. Age of Empires, ad esempio, è un classico della strategia in tempo reale che consente di approfondire tematiche storiche attraverso la gestione di risorse, la costruzione di imperi e il confronto con altre civiltà. Allo stesso modo, i primi giochi di strategia come Warcraft hanno introdotto i giocatori a dinamiche di collaborazione, gestione di squadre e tattiche militari, dimostrando come il pensiero strategico possa essere stimolato attraverso il gioco. Questi titoli non solo trasmettono conoscenze, ma aiutano a sviluppare competenze trasversali come il problem-solving, la pianificazione e la capacità di prendere decisioni rapide.

Il GBL si estende anche ai giochi di simulazione, che offrono esperienze realistiche e pratiche in contesti virtuali. Giochi come Hay Day, incentrati sulla gestione di fattorie, insegnano agli studenti l’importanza dell’organizzazione, della gestione delle risorse e della logistica. Simili per complessità e valore educativo sono giochi come SimCity EDU, che introducono tematiche di urbanistica, sostenibilità e gestione delle risorse ambientali, e Kerbal Space Program, che sfida i giocatori a progettare missioni spaziali applicando concetti di fisica, ingegneria e matematica. Tra i giochi strategici moderni, Civilization VI rappresenta un esempio eccellente, offrendo una piattaforma per esplorare la diplomazia, lo sviluppo economico e le strategie militari in un contesto storico e geopolitico.

Un titolo come Minecraft: Education Edition dimostra inoltre l’efficacia del GBL nell’integrazione interdisciplinare: in questo ambiente virtuale, gli studenti possono esplorare concetti di matematica, storia, scienze e coding, costruendo mondi personalizzati che stimolano la creatività e il pensiero critico. I giochi educativi ben progettati, come questi, riescono a creare un equilibrio tra apprendimento e divertimento, rendendo gli studenti protagonisti attivi del proprio processo formativo.

Le neuroscienze supportano ulteriormente il valore del GBL, dimostrando che il gioco stimola aree del cervello legate alla memoria, alla creatività e alla motivazione. Il contesto ludico migliora la capacità di concentrazione, favorisce il consolidamento delle informazioni e promuove la resilienza attraverso la sperimentazione e l’apprendimento dagli errori. Inoltre, l’interazione sociale spesso necessaria in giochi collaborativi o competitivi aiuta a sviluppare competenze relazionali e comunicative, indispensabili in un mondo sempre più interconnesso.

Il game-based learning, con strumenti come Age of Empires, Minecraft: Education Edition, Hay Day e Civilization VI, dimostra che il gioco non è solo una forma di intrattenimento, ma una risorsa educativa in grado di trasformare l’apprendimento. Attraverso scenari coinvolgenti e sfide stimolanti, gli studenti imparano a pensare in modo critico, a lavorare in team e ad applicare concetti complessi in contesti pratici, rendendo il GBL una delle metodologie più efficaci e innovative per rispondere alle sfide educative del futuro.

Differenze tra Gamification e Game-Based Learning

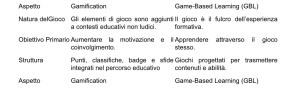

Sebbene entrambi i metodi sfruttino il potenziale ludico per scopi educativi, le loro differenze sono significative:

Escape Room, il ponte tra Edutainment, Gamification, Game-Based Learning e Metaverso

Le escape room rappresentano una perfetta sintesi tra edutainment, gamification, game-based learning (GBL) e le nuove frontiere delle esperienze immersive offerte dal metaverso. Questi ambienti interattivi combinano narrazioni coinvolgenti e sfide logiche per trasformare l’apprendimento in un gioco dinamico e stimolante, rendendo i partecipanti protagonisti attivi del processo educativo. Le escape room sono progettate per immergere i giocatori in storie avvincenti, spingendoli a risolvere enigmi, collaborare e superare ostacoli utilizzando competenze cognitive e sociali.

Nell’ambito dell’edutainment, le escape room incarnano l’essenza di un apprendimento basato sul divertimento e l’interazione, integrando elementi della gamification, come obiettivi da raggiungere, sfide da superare e gratificazioni intrinseche, per mantenere alta la motivazione. Sebbene non si limitino ad aggiungere meccaniche ludiche a contesti esistenti, come avviene nella gamification tradizionale, le escape room creano esperienze immersive che combinano narrazione, gioco e didattica. Questo approccio le colloca anche nel game-based learning, poiché utilizzano il gioco come strumento educativo diretto. In una escape room educativa, i partecipanti possono affrontare enigmi che richiedono l’applicazione di concetti matematici, scientifici o storici, sviluppando al contempo soft skills come problem-solving, pensiero critico e lavoro di squadra.

Con l’introduzione del metaverso, le escape room si stanno evolvendo ulteriormente, offrendo esperienze ancora più coinvolgenti e multisensoriali. Nel metaverso, gli utenti possono partecipare a escape room virtuali che simulano ambienti tridimensionali dettagliati e realistici, permettendo ai giocatori di interagire con oggetti e scenari digitali in tempo reale. Queste esperienze amplificano il potenziale educativo delle escape room, consentendo di esplorare concetti complessi in ambienti simulati: per esempio, una escape room ambientata in un laboratorio chimico virtuale può insegnare reazioni chimiche senza rischi reali, o una ambientata nello spazio può immergere gli studenti nelle dinamiche dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale. Inoltre, il metaverso consente di abbattere le barriere fisiche, permettendo a team di studenti geograficamente distanti di collaborare in ambienti condivisi.

Le neuroscienze confermano l’efficacia di queste esperienze immersive. L’interattività e il coinvolgimento emotivo stimolano la produzione di dopamina, potenziando la memoria e la motivazione, mentre l’apprendimento pratico in contesti realistici favorisce il consolidamento delle conoscenze. Inoltre, il metaverso introduce un nuovo livello di personalizzazione, in cui i partecipanti possono adattare l’esperienza ai propri stili di apprendimento, rendendo le escape room ancora più efficaci per lo sviluppo delle competenze.

In conclusione, le escape room, integrate con le tecnologie del metaverso, rappresentano un’evoluzione straordinaria nel panorama educativo, combinando edutainment, gamification, game-based learning e realtà virtuale per creare esperienze formative coinvolgenti e innovative. Attraverso la fusione di gioco e apprendimento, queste attività preparano le nuove generazioni ad affrontare sfide complesse, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e cognitive in un contesto altamente interattivo e immersivo.

Conclusione

L’edutainment rappresenta un paradigma educativo rivoluzionario, in grado di migliorare sensibilmente il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, trasformando le attività didattiche in esperienze coinvolgenti e memorabili. Integrare unità di apprendimento basate su buone pratiche di edutainment nella programmazione scolastica annuale non solo ottimizza i risultati degli apprendimenti, ma trasforma il tempo scuola in uno spazio stimolante e accogliente, contribuendo a ridurre la dispersione scolastica e a migliorare la gestione delle classi.

In questo scenario, la gamification e il game-based learning emergono come due metodologie complementari, ciascuna con una propria specificità: la gamification introduce dinamiche ludiche per rendere più accattivante il processo educativo, mentre il game-based learning utilizza il gioco come strumento centrale per l’apprendimento, rendendolo pratico e immersivo. Entrambe offrono opportunità per una scuola più moderna, inclusiva e adattabile, capace di rispondere efficacemente alle esigenze di una società in continua trasformazione, dimostrando che il divertimento e l’apprendimento possono coesistere e rafforzarsi a vicenda.

Tra le applicazioni più innovative, le escape room, sia fisiche che digitali, rappresentano un esempio emblematico. Grazie alla narrazione immersiva, alle sfide logiche e alla collaborazione necessaria per superarle, favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali come il problem-solving, il pensiero critico e la gestione del tempo, stimolando al contempo motivazione e apprendimento attivo. L’integrazione delle escape room con tecnologie immersive come il metaverso ne amplifica il potenziale formativo, offrendo esperienze tridimensionali coinvolgenti che permettono agli studenti di esplorare scenari realistici e complessi, consolidando il processo educativo in modo emozionante ed efficace.

Tuttavia, è fondamentale mantenere un equilibrio nell’uso di queste metodologie. Poiché il loro funzionamento si basa su meccanismi che stimolano la produzione di dopamina, un utilizzo eccessivo potrebbe portare a una dipendenza dalle dinamiche videoludiche, compromettendo la capacità degli studenti di concentrarsi su attività meno stimolanti ma altrettanto importanti per la loro crescita. Una scuola moderna deve saper calibrare questi strumenti innovativi, integrandoli armoniosamente con metodologie tradizionali, in un approccio equilibrato che guardi al passato per trarne ispirazione e al futuro per innovare.

L’edutainment, con le sue sfumature e potenzialità, è una straordinaria occasione per ripensare la didattica come un viaggio che non solo educa, ma emoziona e ispira. Un tempo scuola da vivere divertendosi, crescendo e sognando, dove la tecnologia non solo accompagna, ma disegna orizzonti che vanno oltre il reale, oltre l’immaginario, fino ai confini dei sogni e, forse, ancora più in là.

Versione per la stampa

Versione per la stampa