Un libro salverà il mondo

La Promozione della Lettura tra Realtà e Sogno

di Bruno Lorenzo Castrovinci

Un libro, nel suo misterioso potere, ha il potenziale di superare i confini della realtà, avvicinandoci alla materia di cui sono fatti i sogni. Con la lettura, immagini, mondi virtuali, emozioni, sentimenti e passioni prendono vita, cristallizzandosi nelle parole per poi rinascere attraverso gli occhi di chi legge. La scrittura diviene un ponte tra la mente di chi crea e di chi riceve, permettendo un dialogo che supera il tempo e lo spazio, al di là dei media utilizzati: dall’eterno e romantico libro di carta ai canali digitali più recenti, che sfruttano supporti e tecnologie inimmaginabili fino a pochi decenni fa.

Ma quale sarà il futuro della lettura e dell’accesso al sapere? L’avanzamento delle neuroscienze e dell’intelligenza artificiale sta già ipotizzando uno scenario in cui le informazioni potrebbero essere integrate direttamente nella nostra memoria cerebrale. Un’idea che ricorda le visioni distopiche dei fratelli Wachowski nella saga di Matrix, in cui la realtà si mescola con l’immaginazione e la conoscenza diventa qualcosa da “caricare” e non da conquistare. La lettura, in questo scenario futuristico, potrebbe forse assumere una nuova forma, o addirittura perdere il suo rituale tradizionale, per diventare un’esperienza sensoriale diretta e, in qualche modo, ancora più intima.

Realtà e Percezione: Che Cos’è la Realtà? Tornando al nostro mondo, il concetto stesso di realtà è una costruzione del cervello, una traduzione dei segnali che i sensi captano e che il nostro sistema cognitivo rielabora per offrirci un presente che è già passato. La lettura agisce su questa dimensione, poiché ogni storia, ogni poesia o riflessione che attraversiamo viene integrata e interpretata dalla nostra mente, dando vita a un mondo interiore unico per ciascun lettore. I libri, quindi, non sono solo oggetti o strumenti, ma piuttosto viaggi interiori che accendono l’immaginazione e stimolano la riflessione, rendendo il confine tra la realtà e la finzione quasi impercettibile.

La Promozione della Lettura: Un’Urgenza Educativa e Sociale

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, promuovere la lettura diventa una missione educativa e sociale di grande importanza per tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia fino all’università e oltre, abbracciando l’intero ciclo della vita nell’ottica del life-long learning. La nostra epoca impone sfide emotive e sociali significative, che si manifestano non solo tra i giovani, ma continuano a riproporsi nell’età adulta, in un ciclo di crescita personale che richiede strumenti per affrontare nuovi contesti e difficoltà.

Per i bambini e ragazzi, l’immersione nella lettura sviluppa la capacità di immedesimarsi nei personaggi e di vivere esperienze di crescita attraverso le loro storie. Questo percorso si amplia e si trasforma durante l’adolescenza e oltre, quando i giovani affrontano sfide identitarie e relazionali, ma si proietta anche negli anni universitari, un periodo cruciale per la formazione della personalità e per l’apertura a nuove prospettive culturali e intellettuali. Anche all’università, la lettura non è solo un mezzo per acquisire conoscenze tecniche o accademiche, ma rappresenta una via per consolidare capacità critiche, riflettere su se stessi e connettersi con una realtà in continuo cambiamento.

Oltre l’università, il valore della lettura si estende alla vita adulta e anziana, come elemento fondamentale del life-long learning e della crescita personale. In una società che richiede una costante capacità di adattamento e una predisposizione all’apprendimento continuo, la lettura resta uno degli strumenti più potenti per mantenere la mente attiva, coltivare la curiosità e ampliare il proprio bagaglio culturale e relazionale. Leggere, esplorare nuove idee e prospettive, che si tratti di narrativa, saggistica, articoli scientifici o romanzi, permette di affrontare il cambiamento e di alimentare una comprensione più profonda e completa del mondo.

La lettura, pertanto, diventa un filo conduttore che accompagna l’intero arco della vita, fornendo risorse per affrontare ogni fase con consapevolezza e maturità. Contribuisce a sviluppare empatia, resilienza e capacità critica, promuovendo la crescita non solo dei singoli individui, ma della società intera. Nell’ottica del life-long learning, leggere non è solo un piacere o un passatempo, ma un pilastro della formazione continua, capace di arricchire ogni tappa della vita e di offrire sempre nuove possibilità di crescita e trasformazione.

Lettura e Sviluppo Cognitivo: Un’Analisi Neuroscientifica, Pedagogica e Psicologica

Dal punto di vista neuroscientifico, la lettura è un’attività complessa che attiva una rete diversificata di aree cerebrali e stimola una vasta gamma di abilità cognitive ed emotive. Quando leggiamo, il nostro cervello non si limita a decodificare il testo visivamente, ma coinvolge un circuito più ampio, elaborando parole, significati e immagini mentali. Le aree visive e linguistiche lavorano in sinergia per interpretare ogni parola e frase, ma la lettura va ben oltre questo: crea nel cervello un ambiente ideale per l’immersione, l’interpretazione e la simulazione emotiva.

Neuroscienziati hanno scoperto che, nel momento in cui leggiamo descrizioni dettagliate di esperienze sensoriali o emozionali, il nostro cervello attiva le stesse aree coinvolte nel vivere direttamente quelle esperienze. Ad esempio, leggere una descrizione che evoca un profumo o una sensazione tattile può attivare i sistemi cerebrali che normalmente rispondono a stimoli olfattivi o tattili, rendendo la lettura un’esperienza multisensoriale e profonda. Inoltre, l’empatia che si sviluppa durante la lettura di un romanzo o di un racconto è mediata da aree legate alle emozioni e all’identificazione con l’altro, come l’amigdala e altre strutture del sistema limbico. Questo processo permette al lettore di immedesimarsi nei personaggi, vivendo indirettamente le loro emozioni e sfide, un’esperienza che contribuisce a costruire l’intelligenza emotiva.

Dal punto di vista pedagogico, la lettura rappresenta un elemento chiave nello sviluppo cognitivo e sociale. Non solo arricchisce il vocabolario e migliora la capacità di comprensione, ma allena anche il pensiero critico e la capacità di inferenza, poiché richiede di collegare eventi e riflettere sui significati sottostanti. La lettura di narrativa, in particolare, espone i giovani lettori a una pluralità di culture, storie e prospettive, favorendo la comprensione interculturale e sociale. Questo dialogo continuo con testi di ogni genere permette al cervello di costruire collegamenti tra nuove informazioni e conoscenze pregresse, rendendo la lettura una pratica che, oltre a consolidare l’apprendimento, apre la mente alla diversità.

Sul piano psicologico, la lettura è una palestra emozionale: offre ai lettori un luogo sicuro in cui esplorare paure, gioie, speranze e sconfitte. Immedesimarsi nei personaggi aiuta i giovani a capire e accettare le proprie emozioni, a riflettere sulle loro esperienze e a costruire una resilienza psicologica utile per affrontare le sfide della vita reale. Studi dimostrano che l’immersione in storie di crescita personale o di superamento di ostacoli aiuta i lettori a comprendere meglio se stessi e a sviluppare una maggiore capacità di gestione delle proprie emozioni. La lettura offre uno spazio di riflessione interiore e un’opportunità di apprendere, attraverso l’esperienza di altri, strategie di adattamento e di risposta positiva di fronte alle difficoltà.

In sintesi, leggere è un’attività che va ben oltre il semplice riconoscimento delle parole. È un processo che attiva il cervello a diversi livelli, sollecitando abilità cognitive, empatiche ed emotive e creando un’integrazione profonda tra mente e cuore. La lettura, quindi, non solo educa e arricchisce, ma ci permette di esplorare, comprendere e gestire meglio le complessità della vita, rendendoci persone più consapevoli e resilienti.

Romanzi e Gialli: Esperienze per Crescere nelle Relazioni e nelle Emozioni

La lettura di romanzi e gialli offre ai ragazzi un’opportunità unica di maturazione emotiva e di sviluppo delle competenze sociali e relazionali. Nei romanzi, i protagonisti spesso affrontano esperienze intense che rispecchiano le difficoltà tipiche dell’adolescenza: le prime delusioni amorose, i conflitti con gli amici o le difficoltà a casa e a scuola. Questi racconti possono diventare vere e proprie guide emotive, suggerendo che la resilienza è possibile e che ogni sfida può essere superata con forza interiore. Immedesimarsi nei personaggi che attraversano momenti di crisi e superamento permette ai giovani lettori di vedere le difficoltà come esperienze temporanee, da affrontare con coraggio e pazienza. Questo processo di immedesimazione, di speranza e rinascita attraverso la narrativa è uno strumento che, pur sembrando invisibile, ha un grande impatto sullo sviluppo di un’identità forte e sicura.

Nel genere giallo, invece, i lettori vengono invitati a partecipare attivamente alla risoluzione di enigmi e misteri. Qui, l’attenzione al dettaglio, il pensiero logico e la capacità di risolvere problemi complessi sono qualità indispensabili, che preparano i ragazzi ad affrontare le sfide quotidiane con un approccio più razionale e consapevole. Seguendo un detective o un investigatore, il lettore apprende a valutare situazioni intricate e a trovare soluzioni creative ai problemi, abilità utili anche nella vita reale per interpretare e comprendere situazioni difficili e prendere decisioni ragionate.

Il libro, però, è molto più che un semplice strumento di intrattenimento o apprendimento. Ogni storia nasce nella mente di chi scrive; è lì che i personaggi vengono creati, vivono e si evolvono. Lo scrittore non si limita a raccontare le loro vicende, ma li segue passo passo, immergendosi nelle loro emozioni, condividendo con loro le delusioni e le vittorie, esplorando insieme a loro la bellezza e la complessità del tempo della vita. Questo legame profondo tra autore e personaggi si riflette inevitabilmente sul lettore, che, nel momento in cui si immerge in un racconto, fa proprie le vicende dei personaggi. Leggere diventa allora un’esperienza autentica e intima, unica per ciascun lettore, che non solo scopre nuove prospettive ma vive e rielabora le emozioni dei protagonisti in modo personale.

In questo senso, la lettura si trasforma in una forma di auto-esplorazione e crescita interiore. Ogni lettore vive la storia a modo suo, portando con sé le emozioni e le riflessioni suscitate dai personaggi e dalla trama. E, attraverso questo processo, impara a conoscere meglio se stesso e a riconoscere che anche le sfide più difficili possono essere superate, proprio come accade ai personaggi dei libri.

La Varietà dei Generi Letterari

L’universo della lettura abbraccia una moltitudine di generi e formati, ognuno dei quali arricchisce l’esperienza del lettore in modo unico. I romanzi offrono mondi complessi e intimi, dove ci si può immergere nei sentimenti e nelle vite dei personaggi, favorendo l’introspezione e l’empatia. Al contrario, i gialli con i loro misteri e indagini stimolano il pensiero logico e critico, coinvolgendo il lettore in un gioco intellettuale che sollecita la risoluzione di problemi.

La saggistica si apre invece alla realtà, esplorando argomenti che spaziano dalla storia alla scienza e alla filosofia. Questo genere sfida il lettore a riflettere e a comprendere la complessità del mondo, promuovendo la curiosità intellettuale. D’altra parte, la manualistica e i libri sugli hobby si concentrano su attività pratiche, nutrendo passioni personali e offrendo strumenti per sviluppare abilità concrete.

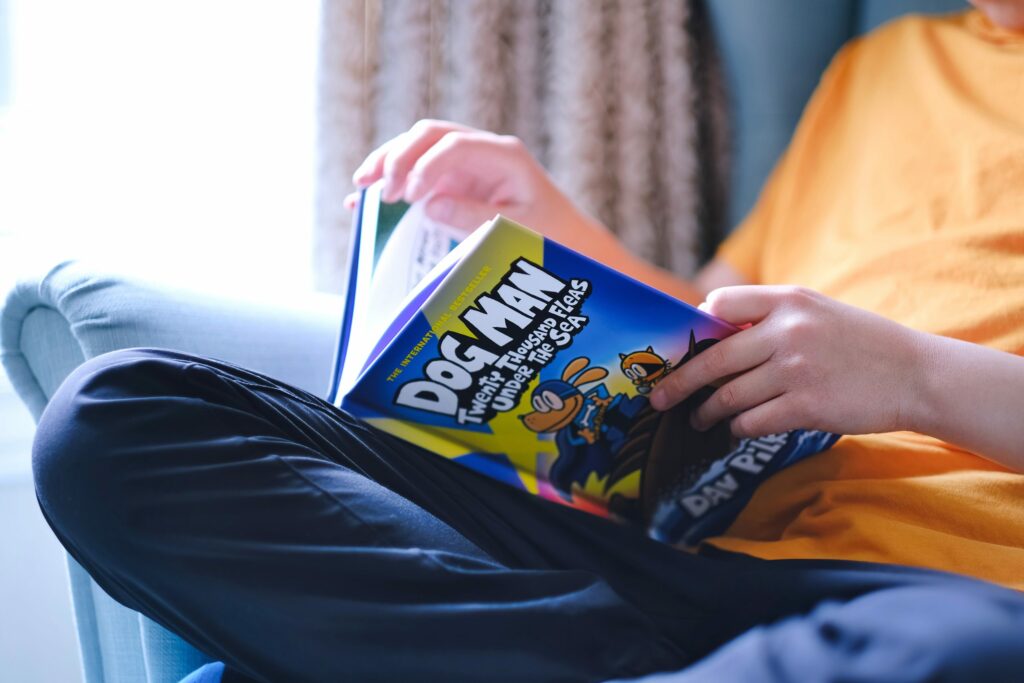

Anche i fumetti, i manga e le graphic novel svolgono un ruolo importante: con la combinazione di immagini e testo, rendono accessibili temi complessi e attraggono lettori giovani, offrendo una narrativa visiva che coinvolge immediatamente. La poesia e la drammaturgia, infine, rappresentano forme d’arte condensate, dove il linguaggio è usato in modo simbolico per esprimere idee e emozioni profonde, spesso favorendo la contemplazione e la riflessione sulle dinamiche umane.

Ogni genere contribuisce a costruire un’esperienza di lettura che può arricchire il lettore, portandolo a esplorare nuove prospettive e a scoprire aspetti della vita e della conoscenza umana da differenti angolazioni. In questo vasto panorama, la diversità dei generi stimola non solo l’intelletto, ma anche l’emotività, offrendo strumenti per interpretare la realtà e per costruire un bagaglio culturale e personale vario e profondo.

Tipologie Editoriali: Un Universo di Formati per Ogni Lettore

L’universo della lettura si arricchisce non solo con una molteplicità di generi, ma anche attraverso una varietà di tipologie editoriali che rispondono a esigenze diverse, rendendo l’esperienza di lettura più accessibile, pratica o esteticamente appagante. Ogni formato editoriale contribuisce in modo unico, offrendo soluzioni per ogni occasione e gusto, che vanno dal classico libro tascabile all’innovativo ebook digitale.

I tascabili, con la loro leggerezza e accessibilità, sono perfetti compagni di viaggio, rendendo la lettura facilmente fruibile ovunque. I cartonati, con le loro copertine rigide e resistenti, offrono una presentazione elegante e durevole, ideale per le prime edizioni o i volumi illustrati di pregio. I libri illustrati e gli albi, pensati spesso per bambini e adolescenti, combinano narrazione e immagini, creando un’esperienza multisensoriale che cattura l’attenzione e stimola l’immaginazione.

I libri d’arte e da collezione rappresentano vere opere d’arte, prodotti con materiali di alta qualità e pensati per appassionati e collezionisti che desiderano ammirare illustrazioni, fotografie o stampe di pregio. I libri rilegati in pelle e i volumi antichi sono oggetti preziosi per bibliofili, spesso destinati al collezionismo, con rilegature artigianali che conferiscono un fascino senza tempo. I libri per l’infanzia, con pagine spesse e resistenti, a volte dotati di elementi interattivi come pop-up o superfici tattili, sono ideali per i più piccoli, stimolando i sensi e l’apprendimento. Formati come i libri spiralati rispondono a esigenze pratiche specifiche, risultando utili per manuali, libri di cucina o quaderni di lavoro, grazie alla possibilità di sfogliare le pagine facilmente e mantenerle aperte stabilmente.

Ogni tipologia editoriale amplifica e personalizza l’esperienza di lettura, rispondendo a preferenze e necessità diverse. Che si tratti di un tascabile da portare in viaggio, di un libro d’arte da ammirare, il mondo dell’editoria continua a evolversi, adattandosi ai gusti e alle esigenze di ogni lettore e garantendo che la lettura rimanga una parte essenziale e accessibile della nostra vita.

I Nuovi Media Digitali e l’Intelligenza Artificiale: Una Rivoluzione nella Lettura e nell’Accesso al Sapere

L’avvento dei media digitali e dell’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il modo di leggere e accedere alla conoscenza, trasformando la lettura in un’esperienza immediata, personalizzata e accessibile. Gli ebook, disponibili su dispositivi come gli ebook reader e tablet, consentono di portare un’intera libreria ovunque, mentre le biblioteche digitali, come MLOL, mettono a disposizione migliaia di titoli consultabili da qualsiasi dispositivo. Anche gli audiolibri e i podcast hanno aperto nuove possibilità, offrendo contenuti da ascoltare durante gli spostamenti o in momenti di relax, rispondendo alle esigenze di chi preferisce l’ascolto alla lettura visiva e rendendo la fruizione più flessibile. In parallelo, l’intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore strumento innovativo nel mondo dell’editoria, capace di personalizzare l’esperienza di lettura attraverso algoritmi che suggeriscono libri in base ai gusti e alla cronologia dell’utente. L’IA, inoltre, preannuncia un futuro in cui sarà possibile creare libri interattivi e personalizzati, con trame influenzabili dal lettore, rendendo la narrazione più immersiva e dinamica. Gli strumenti di analisi semantica avanzata, infine, promettono di rendere i testi complessi più accessibili, permettendo a chiunque di fruire di contenuti che altrimenti risulterebbero impegnativi, indipendentemente dal livello di competenza. In questo scenario in continua evoluzione, i nuovi media digitali e l’IA stanno cambiando il panorama della lettura, aprendo strade inedite per scoprire, imparare e vivere le storie.

Buone Pratiche di Promozione della Lettura: Progetti e Iniziative

Promuovere la lettura è un obiettivo educativo fondamentale, specialmente in un’epoca caratterizzata da rapide trasformazioni digitali e dalla predominanza dell’informazione visiva e immediata. La lettura, oltre ad essere un mezzo per arricchire la cultura personale, rappresenta un’opportunità per sviluppare il pensiero critico, la capacità di riflessione e la comprensione delle complessità del mondo. Per questo motivo, sono sempre più diffuse nelle scuole e nelle università attività di promozione della lettura, anche in contesti caratterizzati da curriculi fortemente orientati alle scienze e alla tecnica. In questi casi, si introduce la teoria della complessità di Edgar Morin, che promuove un approccio integrato tra sapere umanistico e scientifico-tecnico, sottolineando l’importanza di un’educazione che superi le divisioni tra le discipline per comprendere meglio la complessità del reale.

Tra le buone pratiche per avvicinare i giovani alla lettura, vi sono attività come gli incontri con gli autori, che permettono agli studenti di conoscere direttamente chi ha scritto il libro che stanno leggendo, offrendo loro un’occasione per approfondire i temi e le intenzioni dell’opera. Il Book Swap, o scambio di libri, è un’altra iniziativa coinvolgente: non solo offre la possibilità di condividere e scoprire nuovi titoli, ma crea un senso di comunità e appartenenza tra lettori. Laboratori di lettura, in cui si analizzano testi in modo interattivo, e attività di debate, che incoraggiano gli studenti a confrontarsi sui contenuti dei libri letti, stimolano la riflessione critica e la capacità di argomentare. La drammatizzazione e la creazione di cortometraggi basati sui libri permettono agli studenti di esplorare il testo in modo creativo, aiutandoli a comprendere i personaggi e le tematiche in modo più profondo e personale.

In Italia, programmi nazionali come #ioleggoperché, Libriamoci e Il Maggio dei Libri sono diventati esempi di buone pratiche per promuovere la lettura e avvicinare le nuove generazioni al piacere dei libri. #ioleggoperché, ad esempio, incoraggia le donazioni di libri alle scuole, alimentando le biblioteche scolastiche e rendendo i libri più accessibili a tutti gli studenti. Libriamoci, invece, promuove giornate di lettura ad alta voce nelle scuole, in cui autori, attori e volontari leggono testi selezionati, creando un’atmosfera coinvolgente e stimolante per gli studenti. Il Maggio dei Libri offre una serie di eventi ed incontri con autori, illustratori e artisti, stimolando la lettura anche in contesti extra-scolastici e promuovendo l’idea che il libro sia uno strumento di crescita e di scoperta personale e collettiva.

Anche le scuole stesse possono giocare un ruolo fondamentale nella promozione della lettura, trasformando le biblioteche scolastiche in veri e propri centri culturali, dove gli studenti possono partecipare a maratone di lettura, club del libro e incontri tematici. Collaborazioni con autori, illustratori e altri professionisti del mondo editoriale consentono di arricchire ulteriormente queste iniziative, offrendo agli studenti l’opportunità di esplorare il processo creativo e di comprendere meglio il valore della narrativa e della saggistica. Inoltre, organizzare giornate dedicate alla lettura, magari con angoli di lettura all’aperto o allestimenti ispirati ai mondi dei libri, trasforma la lettura in un’esperienza sociale, stimolando la curiosità e la partecipazione attiva degli studenti.

In definitiva, le buone pratiche di promozione della lettura vanno oltre la semplice lettura individuale, trasformandola in un’attività partecipativa e inclusiva. In un mondo che richiede sempre più capacità di comprensione critica e di analisi delle complessità, promuovere la lettura diventa una missione che mira a formare cittadini consapevoli, capaci di navigare nel vasto mare delle informazioni con un bagaglio culturale e intellettuale solido.

Una Visione Globale: La Promozione della Lettura nel Mondo

A livello internazionale, la promozione della lettura è riconosciuta come una priorità fondamentale per lo sviluppo culturale e sociale delle comunità. In Europa, iniziative come Europe Readr mirano a incentivare la lettura tra i giovani adulti, creando spazi pubblici per il dialogo e il dibattito su valori europei condivisi, sostenibilità e urbanismo. Questo progetto, sostenuto dall’Unione Europea, offre una piattaforma digitale gratuita che raccoglie opere letterarie contemporanee, accessibili a tutti i cittadini europei, promuovendo una cultura della lettura inclusiva e critica.

In America Latina, iniziative come Bibliotecas para Todos si concentrano sulla diffusione dei libri nelle aree svantaggiate, collaborando con biblioteche nazionali per creare e rafforzare spazi di lettura inclusivi. Questo progetto, promosso dalla ONCE, mira a garantire l’accesso alla cultura e all’informazione per le persone con disabilità visive, dotando le biblioteche di materiali in braille, audiolibri e tecnologie assistive.

Queste politiche culturali si stanno adattando alle nuove tecnologie per democratizzare ulteriormente l’accesso alla conoscenza. L’uso di piattaforme digitali, ebook e audiolibri consente di superare le barriere geografiche e fisiche, rendendo la lettura più accessibile a diverse fasce della popolazione. La consapevolezza che la lettura è un diritto universale spinge governi e organizzazioni a implementare strategie innovative, integrando strumenti digitali e promuovendo programmi educativi che incoraggiano l’abitudine alla lettura fin dalla giovane età. Questi sforzi sono essenziali per costruire società più informate, coese e capaci di affrontare le sfide del futuro con una solida base culturale.

Conclusioni

La lettura, pur evolvendosi nel tempo, rimane una forza trasformativa che ci arricchisce come individui e come società. Dai libri su carta ai formati digitali, dagli audiolibri ai podcast, ogni supporto rappresenta un canale unico per esplorare la complessità della realtà e del pensiero umano. Le iniziative per promuovere la lettura, sostenute a livello globale, dimostrano che leggere non è solo un piacere o un dovere scolastico, ma un diritto universale, capace di democratizzare la conoscenza e di costruire una società più coesa e consapevole.

Guardando al futuro, l’intelligenza artificiale e le connessioni neurali promettono di rivoluzionare ulteriormente il nostro rapporto con i libri. Immaginiamo un mondo in cui l’IA suggerisce letture perfettamente adattate alle nostre emozioni e aspirazioni, o in cui le esperienze di lettura si arricchiscono grazie a media sensoriali immersivi che ci fanno “sentire” e “vivere” ogni parola. La lettura potrebbe non essere più confinata alla vista o all’udito, ma diventare un’esperienza completa, che coinvolge ogni senso, immergendoci in mondi costruiti non solo dalle parole, ma anche dai suoni, dai profumi e dalle sensazioni.

In questo scenario, la lettura evolve da semplice atto individuale a connessione profonda tra l’uomo e la conoscenza, tra il sogno e la realtà. Il futuro della lettura è un viaggio senza fine, dove ogni libro, ogni storia, continua a ricordarci che siamo qui per scoprire, sentire e, soprattutto, sognare.