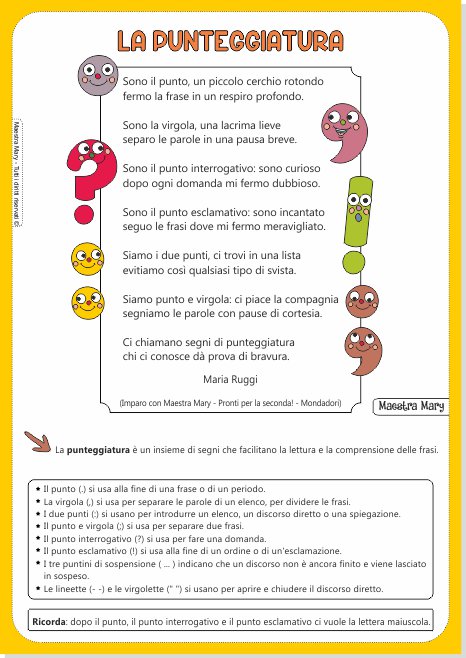

ARTICOLO SCRITTO DA: FRANCESCA DA RE FORMATRICE SCUOLA OLTREMUOVERSI A RITMO“Forza bimbi, a ritmo con la musica!” “E un, due, tre…e un, due, tre” “Guarda, ha il ritmo nel sangue!” “Mettiamo la musica e cerchiamo di andare a ritmo”… Ritmo… Ritmo… Ritmo… una parola semplice a dirsi quanto difficile da realizzare e trasmettere al prossimo. Solitamente le persone si dividono in due gruppi: chi il ritmo lo sente a pelle, chi il ritmo non lo sente per niente; ma è davvero così marcata e invalicabile la linea tra questi due gruppi di persone? Assolutamente, no!Secondo la definizione della Treccani[1], la parola “ritmo” significa «il succedersi ordinato nel tempo di forme di movimento, e la frequenza con cui le varie fasi del movimento si succedono». Il termine ha una bellissima origine che ci riporta al greco ῥυϑμός, affine al verbo ῥέω che significa “scorrere”: il ritmo è qualcosa che scorre, che fluisce con costanza, come lo scorrere naturale dell’acqua di un ruscello. Con riferimento ai movimenti, viene definito con «passi, mosse studiati in modo che ne risulti un movimento armonico, come di danza». Ed ecco un’altra parola del mondo della musica, armonia, che insieme al ritmo sono due dei tre elementi costitutivi della musica, insieme alla melodia.Tradurre il ritmo in azioni e movimenti non è scontato e semplice, ma è un processo che va insegnato e accompagnato nella sua evoluzione. Il ritmo in fondo ce lo abbiamo dentro di noi fin dalla nascita, anzi ancor prima, dalla vita intrauterina in cui un ritmo incessante e forte si fa sentire dentro il nostro corpo: il battito cardiaco! Tu Tum…Tu Tum…Tu Tum… Fa parte di noi, anche se non sempre lo ascoltiamo, spesso nemmeno lo sentiamo, eppure questo ritmo innato ci accompagna da sempre ed è il punto di partenza per tutti noi per sviluppare il senso del ritmo.Il primo passo è quindi quello di iniziare ad ascoltarsi e poi ad ascoltare ciò che c’è attorno a noi, i suoni della natura, le melodie, le musiche e farle nostre, trovando quella regolarità di suoni che lo rende meraviglioso, così ipnotico, e che lo fa distinguere dal resto di rumori e suoni senza definizione. Solo allora potremo fare il passaggio successivo, ovvero replicare il ritmo con movimenti del nostro corpo. Sentire, ascoltare, interiorizzare ed esprimere.Sono passaggi obbligatori per lo sviluppo di questa capacità, sia per noi adulti, ancor di più nei bambini, ma che con costanza, lungimiranza nel tempo e attività specifiche possono far germogliare quel piccolo semino che è il ritmo che è già dentro di noi e di loro.Il ritmo e la sua espressione con il movimento rientrano nelle sette Capacità Coordinative identificate dal Blume nel 1981[2]: tali capacità sono «i presupposti della prestazione motoria di un soggetto, in parte sviluppabili e in parte predeterminate geneticamente, determinate prevalentemente dai processi di controllo del movimento, che rendono un soggetto più o meno capace di esercitare con successo determinate attività motorie». Da questa definizione si capisce la loro importanza per i bambini di oggi (e adulti di domani) in quanto sono alla base del controllo del movimento: per essere acquisite sviluppano analizzatori sensoriali, cinestetici e percettivi, dislocati in tutto il corpo, e sono collegate allo sviluppo del Sistema Nervoso Centrale.Nello specifico, il Blume definisce la capacità di ritmizzazione come «la capacità di intuire un ritmo imposto dall’esterno e di riprodurlo nei propri movimenti o la capacità di riprodurre un ritmo frutto della propria immaginazione o memoria». Anche in questo caso, l’acquisizione e lo sviluppo di questa capacità andrà per gradi, iniziando prima dal tradurre in movimento un ritmo esterno e solo successivamente riproducendo in maniera autonoma un proprio ritmo inventato o ricordato.Seppur tale capacità ha come fase sensibile i 7 e 11 anni circa (per fase sensibile intendiamo l’età in cui il bambino è maggiormente predisposto a sviluppare e apprendere tali capacità), il seme del ritmo va stimolato già in tenera età, in modo da preparare il terreno fertile per la futura evoluzione.Piccoli accorgimenti durante le lezioni di motricità e attività specifiche proposte con costanza nel tempo durante l’anno scolastico e, in maniera continuativa, da un anno all’altro, bastano per stimolare l’ascolto e l’interiorizzazione del ritmo esterno: muoversi o camminare seguendo il battito di mani, muoversi a turno battendo mani e piedi seguendo le indicazioni date dall’esterno, percuotere il proprio corpo come uno strumento a percussione insieme ai compagni e/o seguendo strutture ritmiche semplici, muoversi in maniera differente a seconda della melodia della musica di sottofondo.Queste sono solo alcune delle proposte a corpo libero che possono essere portate alla Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Scuola Primaria: altrettante possono essere fatte con l’utilizzo di piccoli strumenti e materiali che ci possono essere di supporto per il ritmo, ma anche per il gioco. Se al ritmo e alla musica abbiniamo anche testi di storie e poesie, il lavoro sulla ritmizzazione diventa molto più ampio e trasversale, e soprattutto magico per i bambini! Il suono e il ritmo che pervade tutto, noi e la stanza, il movimento del corpo che ci fa sentire parte di queste note, le parole che accompagnano questa espressione in un viaggio attraverso storie e mondi paralleli.Se vuoi approfondire quanto letto in questo articolo, il corso “Parole, Movimento e Musica: un incontro stupefacente!” è quello che fa per te!