17, lunedì

Oggi primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei tre mesi di vacanza in campagna! Mia

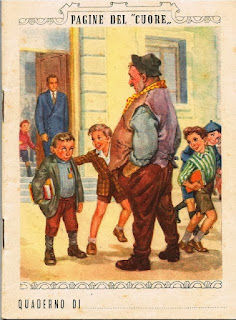

madre mi condusse questa mattina alla Sezione Baretti a farmi inscrivere per la terza elementare: io

pensavo alla campagna e andavo di mala voglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi; le due

botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni, e

davanti alla scuola s’accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravan fatica a tenere

sgombra la porta. Vicino alla porta, mi sentii toccare una spalla: era il mio maestro della seconda,

sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse: – Dunque, Enrico, siamo separati per

sempre? – Io lo sapevo bene; eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. Signore,

signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutti coi ragazzi per una mano e i libretti di

promozione nell’altra, empivan la stanza d’entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva d’entrare

in un teatro. Lo rividi con piacere quel grande camerone a terreno, con le porte delle sette classi,

dove passai per tre anni quasi tutti i giorni. C’era folla, le maestre andavano e venivano. La mia

maestra della prima superiore mi salutò di sulla porta della classe e mi disse: – Dunque, Enrico, siamo

separati per

sempre? – Io lo sapevo bene; eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. Signore,

signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutti coi ragazzi per una mano e i libretti di

promozione nell’altra, empivan la stanza d’entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva d’entrare

in un teatro. Lo rividi con piacere quel grande camerone a terreno, con le porte delle sette classi,

dove passai per tre anni quasi tutti i giorni. C’era folla, le maestre andavano e venivano. La mia

maestra della prima superiore mi salutò di sulla porta della classe e mi disse: – Enrico, tu vai al

piano di sopra, quest’anno; non ti vedrò nemmen più passare! – e mi guardò con tristezza. Il

Direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c’era più posto per i loro figliuoli, e

mi parve ch’egli avesse la barba un poco più bianca che l’anno passato. Trovai dei ragazzi cresciuti,

ingrassati. Al pian terreno, dove s’eran già fatte le ripartizioni, c’erano dei bambini delle prime

inferiori che non volevano entrare nella classe e s’impuntavano come somarelli, bisognava che li

tirassero dentro a forza; e alcuni scappavano dai banchi; altri, al veder andar via i parenti, si

mettevano a piangere, e questi dovevan tornare indietro a consolarli o a ripigliarseli, e le maestre si

disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra Delcati; io dal maestro

Perboni, su al primo piano. Alle dieci eravamo tutti in classe: cinquantaquattro: appena quindici o

sedici dei miei compagni della seconda, fra i quali Derossi, quello che ha sempre il primo premio.

Mi parve così piccola e triste la scuola pensando ai boschi, alle montagne dove passai l’estate!

Anche ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che

pareva un nostro compagno, e mi rincresceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il

nostro maestro è alto, senza barba coi capelli grigi e lunghi, e ha una ruga diritta sulla fronte; ha la

voce grossa, e ci guarda tutti fisso, l’un dopo l’altro, come per leggerci dentro; e non ride mai. Io

dicevo tra me: – Ecco il primo giorno. Ancora nove mesi. Quanti lavori, quanti esami mensili, quante

fatiche! – Avevo proprio bisogno di trovar mia madre all’uscita e corsi a baciarle la mano.

Essa mi disse: – Coraggio Enrico! Studieremo insieme. – E tornai a casa contento. Ma non ho più il

mio maestro, con quel sorriso buono e allegro, e non mi par più bella come prima la scuola.

Anche il mio nuovo maestro mi piace, dopo questa mattina. Durante l’entrata, mentre egli era già

seduto al suo posto, s’affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari

dell’anno scorso, per salutarlo; s’affacciavano, passando, e lo salutavano: – Buongiorno, signor

maestro. – Buon giorno, signor Perboni; – alcuni entravano, gli toccavan la mano e scappavano. Si

vedeva che gli volevan bene e che avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva: – Buon giorno,

– stringeva le mani che gli porgevano; ma non guardava nessuno, ad ogni saluto rimaneva serio, con

la sua ruga diritta sulla fronte, voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia, e

invece di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse. Poi guardava noi, l’uno dopo l’altro,

attento. Dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi, e visto un ragazzo che aveva il viso

tutto rosso di bollicine, smise di dettare, gli prese il viso fra le mani e lo guardò; poi gli domandò

che cos’aveva e gli posò una mano sulla fronte per sentir s’era calda. In quel mentre, un ragazzo

dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta. Egli si voltò tutt’a un tratto; il ragazzo

risedette d’un colpo, e restò lì, col capo basso, ad aspettare il castigo. Il maestro gli pose una mano

sul capo e gli disse: – Non lo far più. – Nient’altro. Tornò al tavolino e finì di dettare. Finito di

dettare, ci guardò un momento in silenzio; poi disse adagio adagio, con la sua voce grossa, ma

buona: – Sentite. Abbiamo un anno da passare insieme. Vediamo di passarlo bene. Studiate e siate

buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l’anno scorso: mi è

morta. Son rimasto solo. Non ho più che voi al mondo, non ho più altro affetto, altro pensiero che

voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi voglio bene, bisogna che vogliate bene a me. Non

voglio aver da punire nessuno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore; la nostra scuola sarà una

famiglia e voi sarete la mia consolazione e la mia alterezza. Non vi domando una promessa a parole;

son certo che, nel vostro cuore, m’avete già detto di sì. E vi ringrazio. – In quel punto entrò il bidello

a dare il finis. Uscimmo tutti dai banchi zitti zitti. Il ragazzo che s’era rizzato sul banco s’accostò al

maestro, e gli disse con voce tremante: – Signor maestro, mi perdoni. – Il maestro lo baciò in fronte e

gli disse: – Va’, figliuol mio.

21, venerdì

L’anno è cominciato con una disgrazia. Andando alla scuola, questa mattina, io ripetevo a mio padre

quelle parole del maestro, quando vedemmo la strada piena di gente, che si serrava davanti alla

porta della Sezione. Mio padre disse subito: – Una disgrazia! L’anno comincia male! – Entrammo a

gran fatica. Il grande camerone era affollato di parenti e di ragazzi, che i maestri non riuscivano a

tirar nelle classi, e tutti eran rivolti verso la stanza del Direttore, e s’udiva dire: – Povero ragazzo!

Povero Robetti! – Al disopra delle teste, in fondo alla stanza piena di gente, si vedeva l’elmetto d’una

guardia civica e la testa calva del Direttore: poi entrò un signore col cappello alto, e tutti dissero: – È

il medico. – Mio padre domandò a un maestro: – Cos’è stato? – Gli è passata la ruota sul piede, –

rispose. – Gli ha rotto il piede, – disse un altro. Era un ragazzo della seconda, che venendo a scuola

per via Dora Grossa e vedendo un bimbo della prima inferiore, sfuggito a sua madre, cadere in

mezzo alla strada, a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso, era accorso arditamente,

l’aveva afferrato e messo in salvo; ma non essendo stato lesto a ritirare il piede, la ruota

dell’omnibus gli era passata su. È figliuolo d’un capitano d’artiglieria. Mentre ci raccontavano

questo, una signora entrò nel camerone come una pazza, rompendo la folla: era la madre di Robetti,

che avevan mandato a chiamare; un’altra signora le corse incontro, e le gettò le braccia al collo,

singhiozzando: era la madre del bambino salvato. Tutt’e due si slanciarono nella stanza, e s’udì un grido disperato: – Oh Giulio mio! Bambino mio! – In quel momento si fermò una carrozza davanti

alla porta, e poco dopo comparve il Direttore col ragazzo in braccio, che appoggiava il capo sulla

sua spalla, col viso bianco e gli occhi chiusi. Tutti stettero zitti: si sentivano i singhiozzi della

madre. Il Direttore si arrestò un momento, pallido, e sollevò un poco il ragazzo con tutt’e due le

braccia per mostrarlo alla gente. E allora maestri, maestre, parenti, ragazzi, mormorarono tutti

insieme: – Bravo, Robetti! – Bravo, povero bambino! – e gli mandavano dei baci; le maestre e i

ragazzi che gli erano intorno, gli baciaron le mani e le braccia. Egli aperse gli occhi, e disse: – La

mia cartella! – La madre del piccino salvato gliela mostrò piangendo e gli disse: – Te la porto io,

caro angiolo, te la porto io. – E intanto sorreggeva la madre del ferito, che si copriva il viso con le

mani. Uscirono, adagiarono il ragazzo nella carrozza, la carrozza partì. E allora rientrammo tutti

nella scuola, in silenzio.

Il ragazzo calabrese

22, sabato

Ieri sera, mentre il maestro ci dava notizie del povero Robetti, che dovrà camminare con le

stampelle, entrò il Direttore con un nuovo iscritto, un ragazzo di viso molto bruno, coi capelli neri,

con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte, tutto vestito di scuro,

con una cintura di marocchino nero intorno alla vita. Il Direttore, dopo aver parlato nell’orecchio al

maestro, se ne uscì, lasciandogli accanto il ragazzo, che guardava noi con quegli occhioni neri,

come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano, e disse alla classe: – Voi dovete essere contenti.

Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di cinquecento miglia di

qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. Egli è nato in una terra gloriosa, che diede

all’Italia degli uomini illustri, e le dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati; in una delle più belle

terre della nostra patria, dove son grandi foreste e grandi montagne, abitate da un popolo pieno

d’ingegno, di coraggio. Vogliategli bene, in maniera che non s’accorga di esser lontano dalla città

dove è nato; fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana metta il piede, ci

trova dei fratelli. Detto questo s’alzò e segnò sulla carta murale d’Italia il punto dov’è Reggio di

Calabria. Poi chiamò forte: – Ernesto Derossi! – quello che ha sempre il primo premio. Derossi

s’alzò. – Vieni qua, – disse il maestro. Derossi uscì dal banco e s’andò a mettere accanto al tavolino,

in faccia al calabrese. – Come primo della scuola, – gli disse il maestro, – dà l’abbraccio del

benvenuto, in nome di tutta la classe, al nuovo compagno; l’abbraccio dei figliuoli del Piemonte al

figliuolo della Calabria. – Derossi abbracciò il calabrese, dicendo con la sua voce chiara: –

Benvenuto! – e questi baciò lui sulle due guance, con impeto. Tutti batterono le mani. – Silenzio! –

gridò il maestro, – non si batton le mani in scuola! – Ma si vedeva che era contento. Anche il

calabrese era contento. Il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco. Poi disse ancora:

– Ricordatevi bene di quello che vi dico. Perché questo fatto potesse accadere, che un ragazzo

calabrese fosse come in casa sua a Torino e che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a

Reggio di Calabria, il nostro paese lottò per cinquant’anni e trentamila italiani morirono. Voi dovete

rispettarvi, amarvi tutti fra voi; ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella

nostra provincia, si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una

bandiera tricolore. – Appena il calabrese fu seduto al posto, i suoi vicini gli regalarono delle penne e

una stampa, e un altro ragazzo, dall’ultimo banco, gli mandò un francobollo di Svezia.

I miei compagni

25, martedì

Il ragazzo che mandò il francobollo al calabrese è quello che mi piace più di tutti, si chiama

Garrone, è il più grande della classe ha quasi quattordici anni, la testa grossa, le spalle larghe; è

buono, si vede quando sorride; ma pare che pensi sempre, come un uomo. Ora ne conosco già molti

dei miei compagni. Un altro mi piace pure, che ha nome Coretti, e porta una maglia color cioccolata

e un berretto di pelo di gatto: sempre allegro, figliuolo d’un rivenditore di legna, che è stato soldato

nella guerra del 66, nel quadrato del principe Umberto, e dicono che ha tre medaglie. C’è il piccolo

Nelli, un povero gobbino, gracile e col viso smunto. C’è uno molto ben vestito, che si leva sempre i

peluzzi dai panni, e si chiama Votini. Nel banco davanti al mio c’è un ragazzo che chiamano il

muratorino, perché suo padre è muratore; una faccia tonda come una mela con un naso a pallottola:

egli ha un’abilità particolare, sa fare il muso di lepre, e tutti gli fanno fare il muso di lepre, e ridono;

porta un piccolo cappello a cencio che tiene appallottolato in tasca come un fazzoletto. Accanto al

muratorino c’è Garoffi, un coso lungo e magro col naso a becco di civetta e gli occhi molto piccoli,

che traffica sempre con pennini, immagini e scatole di fiammiferi, e si scrive la lezione sulle unghie,

per leggerla di nascosto. C’è poi un signorino, Carlo Nobis, che sembra molto superbo, ed è in

mezzo a due ragazzi che mi son simpatici: il figliuolo d’un fabbro ferraio, insaccato in una

giacchetta che gli arriva al ginocchio, pallido che par malato e ha sempre l’aria spaventata e non ride

mai; e uno coi capelli rossi, che ha un braccio morto, e lo porta appeso al collo: suo padre è andato

in America e sua madre va attorno a vendere erbaggi. È anche un tipo curioso il mio vicino di

sinistra, – Stardi, – piccolo e tozzo, senza collo, un grugnone che non parla con nessuno, e pare che

capisca poco, ma sta attento al maestro senza batter palpebra, con la fronte corrugata e coi denti

stretti: e se lo interrogano quando il maestro parla, la prima e la seconda volta non risponde, la terza

volta tira un calcio. E ha daccanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti, che fu già

espulso da un’altra Sezione. Ci sono anche due fratelli, vestiti eguali, che si somigliano a pennello, e

portano tutti e due un cappello alla calabrese, con una penna di fagiano. Ma il più bello di tutti,

quello che ha più ingegno, che sarà il primo di sicuro anche quest’anno, è Derossi; e il maestro, che

l’ha già capito lo interroga sempre. Io però voglio bene a Precossi, il figliuolo del fabbro ferraio,

quello della giacchetta lunga, che pare un malatino; dicono che suo padre lo batte; è molto timido, e

ogni volta che interroga o tocca qualcuno dice: – Scusami, – e guarda con gli occhi buoni e tristi. Ma

Garrone è il più grande e il più buono.

Un tratto generoso

26, mercoledì

E si diede a conoscere appunto questa mattina, Garrone. Quando entrai nella scuola, – un poco tardi,

ché m’avea fermato la maestra di prima superiore per domandarmi a che ora poteva venir a casa a

trovarci, – il maestro non c’era ancora, e tre o quattro ragazzi tormentavano il povero Crossi, quello

coi capelli rossi, che ha un braccio morto, e sua madre vende erbaggi. Lo stuzzicavano colle righe,

gli buttavano in faccia delle scorze di castagne, e gli davan dello storpio e del mostro,

contraffacendolo, col suo braccio al collo. Ed egli tutto solo in fondo al banco, smorto, stava a

sentire, guardando ora l’uno ora l’altro con gli occhi supplichevoli, perché lo lasciassero stare. Ma

gli altri sempre più lo sbeffavano, ed egli cominciò a tremare e a farsi rosso dalla rabbia. A un tratto

Franti, quella brutta faccia, salì sur un banco, e facendo mostra di portar due cesti sulle braccia,

scimmiottò la mamma di Crossi, quando veniva a aspettare il figliuolo alla porta, perché ora è

malata. Molti si misero a ridere forte. Allora Crossi perse la testa e afferrato un calamaio glie lo

scaraventò al capo di tutta forza, ma Franti fece civetta, e il calamaio andò a colpire nel petto il

maestro che entrava.

Tutti scapparono al posto, e fecero silenzio, impauriti.

Il maestro, pallido, salì al tavolino, e con voce alterata domandò:

– Chi è stato?

Nessuno rispose.

Il maestro gridò un’altra volta, alzando ancora la voce: – Chi è?

Allora Garrone, mosso a pietà del povero Crossi, si alzò di scatto, e disse risolutamente: – Son io.

Il maestro lo guardò, guardò gli scolari stupiti; poi disse con voce tranquilla: – Non sei tu.

E dopo un momento: – Il colpevole non sarà punito. S’alzi!

Il Crossi s’alzò, e disse piangendo: – Mi picchiavano e m’insultavano, io ho perso la testa, ho tirato…

– Siedi, – disse il maestro. – S’alzino quelli che lo han provocato.

Quattro s’alzarono col capo chino.

– Voi, – disse il maestro, – avete insultato un compagno che non vi provocava, schernito un

disgraziato, percosso un debole che non si può difendere. Avete commesso una delle azioni più

basse, più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana. Vigliacchi!

Detto questo, scese tra i banchi, mise una mano sotto il mento a Garrone, che stava col viso basso, e

fattogli alzare il viso, lo fissò negli occhi, e gli disse: – Tu sei un’anima nobile.

Garrone, colto il momento, mormorò non so che parole nell’orecchio al maestro, e questi, voltatosi

verso i quattro colpevoli, disse bruscamente: – Vi perdono.

La mia maestra di prima superiore

27, giovedì

La mia maestra ha mantenuto la promessa, è venuta oggi a casa, nel momento che stavo per uscire

con mia madre, per portar biancheria a una donna povera, raccomandata dalla Gazzetta. Era un anno

che non l’avevamo più vista in casa nostra. Tutti le abbiamo fatto festa. È sempre quella, piccola, col

suo velo verde intorno al cappello, vestita alla buona e pettinata male, ché non ha tempo di

rilisciarsi; ma un poco più scolorita che l’anno passato, con qualche capello bianco, e tosse sempre.

Mia madre glie l’ha detto: – E la salute, cara maestra? Lei non si riguarda abbastanza! – Eh, non

importa, – ha risposto, col suo sorriso allegro insieme e malinconico. – Lei parla troppo forte, – ha

soggiunto mia madre, – si affanna troppo coi suoi ragazzi. – È vero; si sente sempre la sua voce, mi

ricordo di quando andavo a scuola da lei: parla sempre, parla perché i ragazzi non si distraggano, e

non sta un momento seduta. N’ero ben sicuro che sarebbe venuta, perché non si scorda mai dei suoi

scolari; ne rammenta i nomi per anni; i giorni d’esame mensile, corre a domandar al Direttore che

punti hanno avuto; li aspetta all’uscita, e si fa mostrar le composizioni per vedere se hanno fatto

progressi; e molti vengono ancora a trovarla dal Ginnasio, che han già i calzoni lunghi e l’orologio.

Quest’oggi tornava tutta affannata dalla Pinacoteca, dove aveva condotto i suoi ragazzi come gli

anni passati, che ogni giovedì li conduceva tutti a un museo, e spiegava ogni cosa. Povera maestra, è

ancora dimagrita. Ma è sempre viva, s’accalora sempre quando parla della sua scuola. Ha voluto

rivedere il letto dove mi vide molto malato due anni fa, e che ora è di mio fratello, lo ha guardato un

pezzo e non poteva parlare. Ha dovuto scappar presto per andar a visitare un ragazzo della sua

classe, figliuolo d’un sellaio, malato di rosolia; e aveva per di più un pacco di pagine da correggere,

tutta la serata da lavorare, e doveva ancor dare una lezione privata d’aritmetica a una bottegaia,

prima di notte. – Ebbene, Enrico, – m’ha detto, andandosene, – vuoi ancora bene alla tua maestra ora

che risolvi i problemi difficili e fai le composizioni lunghe? – M’ha baciato, m’ha ancora detto d’in

fondo alla scala: – Non mi scordare, sai, Enrico! – O mia buona maestra, mai, mai non ti scorderò.

Anche quando sarò grande, mi ricorderò ancora di te e andrò a trovarti fra i tuoi ragazzi; e ogni

volta che passerò vicino a una scuola e sentirò la voce d’una maestra, mi parrà di sentir la tua voce, e

ripenserò ai due anni che passai nella scuola tua, dove imparai tante cose, dove ti vidi tante volte

malata e stanca, ma sempre premurosa, sempre indulgente disperata quando uno pigliava un mal

vezzo delle dita a scrivere, tremante quando gli ispettori c’interrogavano, felice quando facevamo

buona figura, buona sempre e amorosa come una madre. Mai, mai non mi scorderò di te, maestra

mia.

In una soffitta

28, venerdì

Ieri sera con mia madre e con mia sorella Silvia andammo a portar la biancheria alla donna povera

raccomandata dal giornale: io portai il pacco, Silvia aveva il giornale, con le iniziali del nome e

l’indirizzo. Salimmo fin sotto il tetto d’una casa alta, in un corridoio lungo, dov’erano molti usci. Mi

madre picchiò all’ultimo: ci aperse una donna ancora giovane, bionda e macilenta, che subito mi

parve d’aver già visto altre volte, con quel medesimo fazzoletto turchino che aveva in capo. – Siete

voi quella del giornale, così e così? – domandò mia madre. – Sì, signora, son io. – Ebbene, v’abbiamo

portato un poco di biancheria. – E quella a ringraziare e a benedire, che non finiva più. Io intanto

vidi in un angolo della stanza nuda e scura un ragazzo inginocchiato davanti a una seggiola, con la

schiena volta verso di noi, che parea che scrivesse: e proprio scriveva, con la carta sopra la seggiola,

e aveva il calamaio sul pavimento. Come faceva a scrivere così al buio? Mentre dicevo questo tra

me, ecco a un tratto che riconosco i capelli rossi e la giacchetta di frustagno di Crossi, il figliuolo

dell’erbivendolo, quello del braccio morto. Io lo dissi piano a mia madre, mentre la donna riponeva

la roba. – Zitto! – rispose mia madre, – può esser che si vergogni a vederti, che fai la carità alla sua

mamma, non lo chiamare -. Ma in quel momento Crossi si voltò, io rimasi imbarazzato, egli sorrise,

e allora mia madre mi diede una spinta perché corressi a abbracciarlo. Io l’abbracciai, egli s’alzò e

mi prese per mano. – Eccomi qui, – diceva in quel mentre sua madre alla mia, – sola con questo

ragazzo, il marito in America da sei anni, ed io per giunta malata, che non posso più andare in giro

con la verdura a guadagnare quei pochi soldi. Non ci è rimasto nemmeno un tavolino per il mio

povero Luigino, da farci il lavoro. Quando ci avevo il banco giù nel portone, almeno poteva scrivere

sul banco; ora me l’han levato. Nemmeno un poco di lume da studiare senza rovinarsi gli occhi. È

grazia se lo posso mandar a scuola, ché il municipio gli dà i libri e i quaderni. Povero Luigino, che

studierebbe tanto volentieri! Povera donna che sono! – Mia madre le diede tutto quello che aveva

nella borsa, baciò il ragazzo, e quasi piangeva, quando uscimmo. E aveva ben ragione di dirmi: –

Guarda quel povero ragazzo, com’è costretto a lavorare, tu che hai tutti i tuoi comodi, e pure ti par

duro lo studio! Ah! Enrico mio, c’è più merito nel suo lavoro d’un giorno che nel tuo lavoro d’un

anno. A quelli lì dovrebbero dare i primi premi!

La scuola

28, venerdì

Sì, caro Enrico, lo studio ti è duro, come ti dice tua madre, non ti vedo ancora andare alla scuola con

quell’animo risoluto e con quel viso ridente, ch’io vorrei. Tu fai ancora il restìo. Ma senti: pensa un

po’ che misera, spregevole cosa sarebbe la tua giornata se tu non andassi a scuola! A mani giunte, a

capo a una settimana, domanderesti di ritornarci, roso dalla noia e dalla vergogna, stomacato dei

tuoi trastulli e della tua esistenza. Tutti, tutti studiano ora, Enrico mio. Pensa agli operai che vanno a

scuola la sera dopo aver faticato tutta la giornata, alle donne, alle ragazze del popolo che vanno a

scuola la domenica, dopo aver lavorato tutta la settimana, ai soldati che metton mano ai libri e ai

quaderni quando tornano spossati dagli esercizi, pensa ai ragazzi muti e ciechi, che pure studiano, e

fino ai prigionieri, che anch’essi imparano a leggere e a scrivere. Pensa, la mattina quando esci; che

in quello stesso momento, nella tua stessa città, altri trentamila ragazzi vanno come te a chiudersi

per tre ore in una stanza a studiare. Ma che! Pensa agli innumerevoli ragazzi che presso a poco a

quell’ora vanno a scuola in tutti i paesi, vedili con l’immaginazione, che vanno, vanno, per i vicoli

dei villaggi quieti, per le strade delle città rumorose, lungo le rive dei mari e dei laghi, dove sotto un

sole ardente, dove tra le nebbie, in barca nei paesi intersecati da canali, a cavallo per le grandi

pianure, in slitta sopra le nevi, per valli e per colline, a traverso a boschi e a torrenti, su per sentier

solitari delle montagne, soli, a coppie, a gruppi, a lunghe file, tutti coi libri sotto il braccio, vestiti in

mille modi, parlanti in mille lingue, dalle ultime scuole della Russia quasi perdute fra i ghiacci alle

ultime scuole dell’Arabia ombreggiate dalle palme, milioni e milioni, tutti a imparare in cento forme

diverse le medesime cose, immagina questo vastissimo formicolìo di ragazzi di cento popoli, questo

movimento immenso di cui fai parte, e pensa: – Se questo movimento cessasse, l’umanità ricadrebbe

nella barbarie, questo movimento è il progresso, la speranza, la gloria del mondo. – Coraggio

dunque, piccolo soldato dell’immenso esercito. I tuoi libri son le tue armi, la tua classe è la tua

squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana. Non essere un soldato

codardo, Enrico mio.

TUO PADRE

Il piccolo patriotta padovano

Non sarò un soldato codardo, no; ma ci andrei molto più volentieri alla scuola, se il maestro ci

facesse ogni giorno un racconto come quello di questa mattina. Ogni mese, disse, ce ne farà uno, ce

lo darà scritto, e sarà sempre il racconto d’un atto bello e vero, compiuto da un ragazzo. Il piccolo

patriota padovano s’intitola questo. Ecco il fatto. Un piroscafo francese partì da Barcellona, città

della Spagna, per Genova, e c’erano a bordo francesi, italiani, spagnuoli, svizzeri. C’era, fra gli altri,

un ragazzo di undici anni, mal vestito, solo, che se ne stava sempre in disparte, come un animale

selvatico, guardando tutti con l’occhio torvo. E aveva ben ragione di guardare tutti con l’occhio

torvo. Due anni prima, suo padre e sua madre, contadini nei dintorni di Padova, l’avevano venduto

al capo d’una compagnia di saltimbanchi; il quale, dopo avergli insegnato a fare i giochi a furia di

pugni, di calci e di digiuni, se l’era portato a traverso alla Francia e alla Spagna, picchiandolo

sempre e non sfamandolo mai. Arrivato a Barcellona, non potendo più reggere alle percosse e alla

fame, ridotto in uno stato da far pietà, era fuggito dal suo aguzzino, e corso a chieder protezione al

Console d’Italia, il quale, impietosito, l’aveva imbarcato su quel piroscafo, dandogli una lettera per il

Questore di Genova, che doveva rimandarlo ai suoi parenti; ai parenti che l’avevan venduto come

una bestia. Il povero ragazzo era lacero e malaticcio. Gli avevan dato una cabina nella seconda

classe. Tutti lo guardavano; qualcuno lo interrogava: ma egli non rispondeva, e pareva che odiasse e

disprezzasse tutti, tanto l’avevano inasprito e intristito le privazioni e le busse. Tre viaggiatori, non

di meno, a forza d’insistere con le domande, riuscirono a fargli snodare la lingua, e in poche parole

rozze, miste di veneto, di spagnuolo e di francese, egli raccontò la sua storia. Non erano italiani quei

tre viaggiatori; ma capirono, e un poco per compassione, un poco perché eccitati dal vino, gli

diedero dei soldi, celiando e stuzzicandolo perché raccontasse altre cose; ed essendo entrate nella

sala, in quel momento, alcune signore, tutti e tre per farsi vedere, gli diedero ancora del denaro,

gridando: – Piglia questo! – Piglia quest’altro! – e facendo sonar le monete sulla tavola.

Il ragazzo intascò ogni cosa, ringraziando a mezza voce, col suo fare burbero, ma con uno sguardo

per la prima volta sorridente e affettuoso. Poi s’arrampicò nella sua cabina, tirò la tenda, e stette

queto, pensando ai fatti suoi. Con quei danari poteva assaggiare qualche buon boccone a bordo,

dopo due anni che stentava il pane; poteva comprarsi una giacchetta, appena sbarcato a Genova,

dopo due anni che andava vestito di cenci; e poteva anche, portandoli a casa, farsi accogliere da suo

padre e da sua madre un poco più umanamente che non l’avrebbero accolto se fosse arrivato con le

tasche vuote. Erano una piccola fortuna per lui quei denari. E a questo egli pensava, racconsolato,

dietro la tenda della sua cabina, mentre i tre viaggiatori discorrevano, seduti alla tavola da pranzo, in

mezzo alla sala della seconda classe. Bevevano e discorrevano dei loro viaggi e dei paesi che

avevan veduti, e di discorso in discorso, vennero a ragionare dell’Italia. Cominciò uno a lagnarsi

degli alberghi, un altro delle strade ferrate, e poi tutti insieme, infervorandosi, presero a dir male

d’ogni cosa. Uno avrebbe preferito di viaggiare in Lapponia; un altro diceva di non aver trovato in

Italia che truffatori e briganti; il terzo, che gl’impiegati italiani non sanno leggere.

– Un popolo ignorante, – ripete il primo.

– Sudicio, – aggiunse il secondo.

– La … – esclamò il terzo; e voleva dir ladro, ma non poté finir la parola: una tempesta di soldi e di

mezze lire si rovesciò sulle loro teste e sulle loro spalle, e saltellò sul tavolo e sull’impiantito con un

fracasso d’inferno. Tutti e tre s’alzarono furiosi, guardando all’in su, e ricevettero ancora una manata

di soldi in faccia.

– Ripigliatevi i vostri soldi, – disse con disprezzo il ragazzo, affacciato fuor della tenda della

cuccetta; – io non accetto l’elemosina da chi insulta il mio paese.