L’importanza del fiume come ecosistema è immensa. Non solo funge da fonte d’acqua per gli esseri umani e gli animali, ma svolge anche un ruolo cruciale nella conservazione della biodiversità e nell’equilibrio ambientale. La comprensione di questo ecosistema complesso è essenziale per le nuove generazioni.

Con la crescente enfasi sull’educazione ambientale nelle scuole, è fondamentale che i bambini della scuola primaria abbiano una comprensione chiara e approfondita dei fiumi e della loro importanza.

In questo articolo, ci immergeremo nel mondo affascinante dei fiumi fornendo informazioni dettagliate per i bambini della scuola primaria, scoprendo cos’è un fiume, quali sono i principali fiumi italiani, la differenza tra fiume e lago e tanto altro… Pronti alla fine per una Verifica sul Fiume per bambini di Scuola Primaria!

Cos’è e come è fatto un Fiume?

Un fiume è un corso d’acqua naturale di dimensioni variabili che scorre dalla sua sorgente in montagna o collina verso una destinazione finale, come un lago, un mare o un oceano. I fiumi sono un elemento importante del paesaggio terrestre e svolgono molteplici ruoli nelle regioni attraversate.

Un fiume è fatto di tre parti principali:

Sorgente: Questo è il punto in cui inizia il fiume. La sorgente è spesso in alto in montagna, dove c’è molta acqua fresca e pulita. Potrebbe essere un piccolo ruscello o una cascata che diventa il nostro fiume.

Corso d’acqua: Il corso d’acqua è il percorso che il fiume prende mentre si muove attraverso la terra. Il fiume scorre giù dalla montagna e attraversa valli e pianure. Durante questo viaggio, il fiume può diventare più largo e profondo, e altri piccoli corsi d’acqua, chiamati affluenti, possono unirsi ad esso per aiutarlo a crescere.

Foce: Alla fine del suo viaggio, il fiume raggiunge la foce. La foce è il punto in cui il fiume si incontra con un grande corpo d’acqua, come il mare o l’oceano. Qui, l’acqua dolce del fiume si mescola con l’acqua salata del mare.

I Fiumi Italiani più importanti

Ecco alcuni fiumi italiani importanti che potreste studiare a scuola primaria:

Po: Il fiume Po è il più lungo d’Italia e scorre principalmente nel nord del paese. Attraversa molte città, tra cui Torino, Piacenza e Venezia, prima di sfociare nell’Adriatico. Il Po è importante per l’agricoltura e la navigazione.

Tevere: Il fiume Tevere attraversa la città di Roma e sfocia nel Mar Tirreno. È uno dei fiumi più famosi d’Italia e ha una grande importanza storica e culturale.

Arno: L’Arno scorre attraverso la regione della Toscana e passa per città come Firenze e Pisa. È noto anche per il Ponte Vecchio di Firenze.

Adige: L’Adige è il secondo fiume più lungo d’Italia e attraversa il Trentino-Alto Adige e il Veneto. Scorre attraverso città come Trento e Verona.

Pò (o anche Po di Volano e Po di Goro): Questi sono bracci del fiume Po che sfociano nella parte orientale dell’Adriatico, contribuendo a creare un delta.

Adda: L’Adda è un affluente del Po ed è importante per la produzione di energia idroelettrica. Attraversa città come Como e Cremona.

Tagliamento: Il Tagliamento è un fiume dell’Italia nord-orientale che sfocia nell’Adriatico. È famoso per le sue acque limpide e il suo paesaggio naturale.

Mincio: Il Mincio è un affluente del Po e scorre attraverso il Lago di Garda prima di raggiungere il Po. È noto per i suoi paesaggi pittoreschi.

Questi sono solo alcuni dei fiumi italiani, ma ce ne sono molti altri più piccoli e affascinanti da scoprire. Ogni fiume ha la sua storia e importanza nella geografia e nella cultura dell’Italia.

Differenze tra Fiumi e Laghi

I fiumi e i laghi sono entrambi corpi d’acqua, ma hanno caratteristiche e funzioni diverse. Ecco le principali differenze tra di loro:

Origine:

– Fiume: I fiumi sono corpi d’acqua in movimento che scorrono dalla sorgente alla foce. Le sorgenti dei fiumi possono essere sorgenti naturali, come sorgenti di montagna o laghi, o sorgenti artificiali, come dighe o pozzi.

– Lago: I laghi sono bacini d’acqua dolce, generalmente immobili, che si formano in varie maniere. Possono essere formati da processi geologici, come l’erosione glaciale o vulcanica, o da attività umane, come la creazione di dighe.

Flusso d’acqua:

– Fiume: I fiumi hanno un flusso costante di acqua che scorre da montagne o colline verso valli o oceani. Sono in movimento continuo e, quindi, l’acqua fluisce da un punto all’altro.

– Lago: I laghi sono generalmente acqua stagnante, il che significa che l’acqua è relativamente immobile e non scorre da un punto all’altro con regolarità. Ciò li rende ideali per la conservazione dell’acqua.

Dimensioni:

– Fiume: I fiumi possono variare notevolmente in dimensioni, dalla piccola e tranquilla corrente di un ruscello fino ai grandi fiumi navigabili come l’Amazzonia o il Nilo.

– Lago: I laghi possono anche variare notevolmente in dimensioni, da piccoli bacini d’acqua a grandi estensioni come il Lago Superiore o il Lago Baikal.

Funzioni:

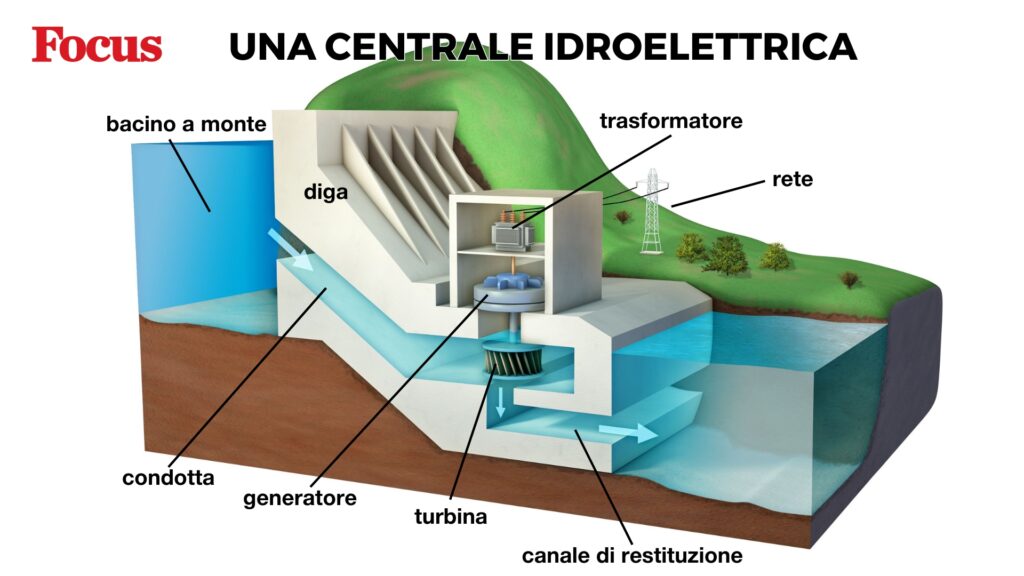

– Fiume: I fiumi svolgono un ruolo cruciale nel trasporto dell’acqua e dei sedimenti da una regione all’altra. Sono spesso utilizzati come fonte di acqua potabile, per l’agricoltura e per la produzione di energia idroelettrica.

– Lago: I laghi possono avere molte funzioni diverse, tra cui fornire habitat per la vita acquatica, svolgere un ruolo nel ciclo dell’acqua e fornire opportunità ricreative come la pesca e il nuoto. Possono anche essere utilizzati per l’approvvigionamento idrico e la regolazione dei fiumi.

In sintesi, la principale differenza tra un fiume e un lago è che il fiume è un flusso d’acqua in movimento continuo, mentre il lago è un bacino d’acqua dolce relativamente immobile. Entrambi hanno un ruolo importante nell’ecosistema e nell’uso umano delle risorse idriche.

Flora dei Fiumi: Piante che Abitano gli Argini

I fiumi sono la casa di diverse specie di piante, molte delle quali sono adattate per sopravvivere in ambienti acquatici. Alcune di queste piante sono:

Piante galleggianti: Come le ninfee, che galleggiano sulla superficie dell’acqua e hanno lunghe radici che si immergono nell’acqua.

Piante radicate: Queste piante sono ancorate al fondo del fiume e comprendono specie come il giunco e la canna.

Piante di argine: Queste piante crescono lungo le rive del fiume e aiutano a prevenire l’erosione. Un esempio comune è il salice.

Fauna dei Fiumi: Animali che Ne Abitano le Acque e le Rive

Il fiume non è solo una fonte d’acqua, ma è anche un habitat per una vasta gamma di animali. Alcuni degli animali che si possono trovare in un fiume sono:

Pesci: Come le trote, i barbi e i lucci. Essi sono adattati per vivere in acqua corrente e hanno speciali adattamenti come pinne forti per nuotare controcorrente.

Anfibi: Come le rane e i tritoni. Spesso si riproducono in acqua ma vivono sia in ambienti acquatici che terrestri.

Uccelli: Molti uccelli, come gli aironi e i martin pescatori, si nutrono di pesci e altri piccoli animali che vivono nel fiume.

Mammiferi: Animali come il castoro e la lontra vivono e si nutrono nei fiumi, costruendo case lungo le rive e pescando nelle acque.

L’Importanza dei Fiumi nell’Ecosistema

I fiumi sono vitali per l’ecosistema terrestre. Essi forniscono acqua per bere, irrigazione e produzione di energia attraverso centrali idroelettriche. La flora e la fauna dei fiumi contribuiscono anche all’equilibrio dell’ecosistema, fornendo cibo e habitat ad altre specie.

Potete scaricare e stampare gratuitamente in formato PDF la “Verifica sul Fiume – Geografia per Scuola Primaria“, basta cliccare sul pulsante ‘Download‘:

In questo articolo trovate alcune Schede di Verifica di Geografia per la Scuola Primaria (classe quarta), in particolare Schede di Verifica sul Fiume. Oltre alla verifica orale potete proporre anche una verifica scritta come quella in allegato all’articolo dove trovate cinque domande a risposta aperta: i bambini dovranno formulare la risposta cercando di riassumere in poche righe il concetto.

Attraverso alcune domande potrete verificare il livello di conoscenza dei vostri alunni sul fiume. Potete domandare ai bambini Che cosa è un fiume?, Quali sono gli elementi di un fiume?, Che differenza c’è tra fiume e lago?, Quale fauna e quale flora troviamo nel fiume?. Queste sono alcune delle domande che trovate anche nella Scheda di Verifica di Geografia in allegato.

Maestra di Sostegno – Scuola Primaria