Libri ed albi illustrati accompagnano gli alunni della Gramsci alla ricerca di risposte sulla Shoah.

In occasione della Giornata della Memoria 2022 l’I.C “A. Gramsci”, attraverso una serie di iniziative ed attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado, ha ricordato le vittime di una delle pagine più tristi e drammatiche della storia dell’umanità con la finalità di sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura della pace contro ogni forma di discriminazione.

Il nostro Istituto si dedica alla didattica della Shoah da molti anni soprattutto attraverso i libri perché la scuola è uno dei luoghi privilegiati nei quali si costruisce la democrazia e si preserva la memoria come strumento di indagine.

Le testimonianze di chi ha vissuto l’orrore sulla propria pelle sono fondamentali perché non si dimentichi ciò che è accaduto.

Il nostro dovere in occasione di questa giornata è proprio quello di ricordare due sopravvissuti che la nostra scuola ha avuto l’onore di conoscere e di ospitare: Shlomo Venezia e il nostro concittadino Ennio Borgia.

Le classi 1D e 2D hanno voluto ripercorrere i momenti salienti di questi incontri attraverso la visione di filmati del tempo e soprattutto attraverso la lettura del libro di Shlomo Venezia dal titolo Sonderkommando Auschwitz, la verità sulle camere a gas.

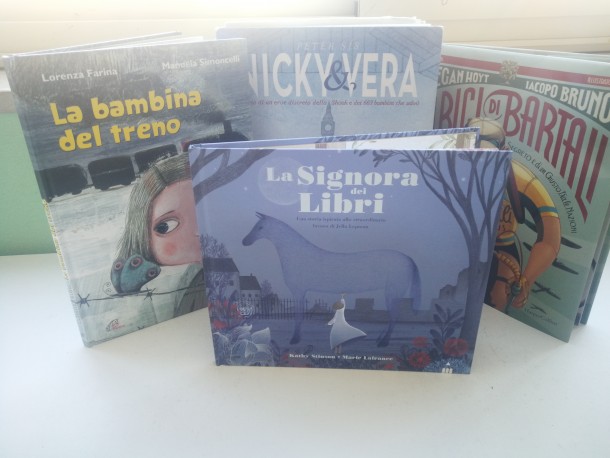

Gli alunni delle classi 1 e 2 D, 1,2 3 F e 1 , 2 e 3 G hanno poi proseguito il proprio viaggio di scoperta e di conoscenza grazie agli albi illustrati.

Alle classi prime le professoresse Barbara e Cinzia Pedrazzi hanno dedicato la lettura ad alta voce dell’albo L’albero di Anne di Irene Cohen-Janca con le illustrazioni di Maurizio A.C. Quarello, edito da Orecchio Acerbo.

L’albo che ha vinto il Premio Libro per l’Ambiente 2010 miglior coerenza grafica-testo presenta il racconto della storia di Anna Frank dal punto di vista di un ippocastano che Anna poteva vedere dalla finestra del suo rifugio.

L’albero è da tempo minato da un’infezione fungina e dalle tarme. Nella convinzione di essere prossimo a tacere per sempre, decide di raccontare fatti accaduti più di sessant’anni fa, proprio al numero 263 di Prinsengracht.

“Ho più di cento anni, e sotto la corteccia migliaia di ricordi. Ma è di una ragazzina – Anne il suo nome – il ricordo più vivo. Aveva tredici anni, ma non scendeva mai in cortile a giocare. La intravedevo appena, dietro il lucernario della soffitta del palazzo di fronte. Curva a scrivere fitto fitto, quando alzava gli occhi il suo sguardo spaziava l’orizzonte. A volte però si fermava sui miei rami, scintillanti di pioggia in autunno, rigogliosi di foglie e fiori in primavera. E vedevo il suo sorriso. Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in quegli anni tetri e bui della guerra. Fino a quando, un giorno d’estate, un gruppo di soldati – grandi elmetti e mitra in pugno – la portò via. Per sempre. Dicono che sotto la mia corteccia, insieme con i ricordi, si siano intrufolati funghi e parassiti. E che forse non ce la farò. Sì, sono preoccupato per le mie foglie, per il mio tronco, per le mie radici. Ma i parassiti più pericolosi sono i tarli, i tarli della memoria. Quelli che vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo di Anne Frank”.

Il racconto che è stato definito dal Messaggero e dal Manifesto “…poetico, mai retorico e senza sbavature, un libro che infrange le pareti dell’invisibile teca in cui si tende a rinchiudere la memoria…” ha affascinato profondamente gli alunni ispirando diversi laboratori sia di scrittura creativa che pittorico artistici.

Gli alunni della classe 1D, dopo aver ascoltato la lettura dell’albo, hanno prima svolto un lavoro di approfondimento sul proprio taccuino e poi hanno realizzato l’albero della Memoria.

Si tratta di un albero costruito seguendo lo schema di Bruno Munari: sui rami gli alunni hanno posizionato una foglia sulla quale ognuno di loro ha scritto un pensiero, una frase, una riflessione sulla tematica della Shoah.

Anche gli alunni della 2F hanno voluto lasciare un loro messaggio scritto su una foglia di platano; quel platano testimone degli ultimi anni di vita di Anne. Da una piccola finestra, Anne l’ha visto trasformato dallo scorrere del tempo, ed è stato per lei l’unico contatto con il mondo esterno.

La classe 2D, dopo la lettura di diversi testi oltre al libro di Shlomo Venezia tra i quali ricordiamo il Diario di Anna Frank, il bambino con il pigiama a righe i testi di Liliana Segre, ha realizzato un lavoro creativo collettivo intitolato Il filo della Memoria.

Il filo spinato come simbolo del dolore e della follia umana diventa il filo della Memoria per non dimenticare mai più.

Sul filo della Memoria ogni alunno ha lasciato cadere una lettera indirizzata ad una delle vittime di questa indimenticabile pagina della storia.

Anche in questo caso il progetto lettura ha fornito gli strumenti necessari per raggiungere questo obiettivo come per esempio la mail art; infatti è stato possibile trasmettere un messaggio importante coadiuvato dalla presenza di immagini e disegni.

Un altro albo molto interessante che ha coinvolto le classi 1 e 2 D è stato Nicky e Vera di Peter Sis. L’albo illustrato racconta la storia di un eroe della Shoah e dei 669 bambini che salvò.

Nel dicembre 1938, un giovane inglese cancellò la sua vacanza in montagna e partì alla volta di Praga per aiutare le migliaia di rifugiati in fuga dal nazismo che si erano ammassate in città. Si chiamava Nicholas Winton e, lavorando notte e giorno da una camera di albergo, raccolse centinaia di nomi e fotografie di bambini da portare in salvo, si procurò il denaro, trovò famiglie disposte ad accoglierli in Inghilterra, organizzò i viaggi, con tanto di documenti ufficiali o contraffatti.

Durante la primavera e l’estate del 1939, mentre l’ombra scura del nazismo si allungava sull’Europa, Nicholas riuscì a far fuggire quasi settecento bambini, soprattutto ebrei, a bordo di otto treni diretti a Londra.

Quando poi la guerra scoppiò e i confini furono chiusi, mise via tutte le carte e non parlò più a nessuno di questa vicenda. La straordinaria impresa di Winton fu scoperta solo cinquant’anni dopo da sua moglie e portata all’attenzione di tutti in un programma televisivo.

Dopo la lettura dell’albo i ragazzi hanno svolto un laboratorio grafico-pittorico sotto la guida della professoressa Isabella Realmuto con l’obiettivo di rappresentare graficamente gli otto vagoni che portarono in salvo tanti bambini.

Un altro albo illustrato molto interessante proposto alla classe 1D è stato Il cavaliere delle stelle, edito da Lapis Edizioni nel 2021, coi testi di Luca Cognolato e Silvia Del Francia, e le illustrazioni di Fabio Sardo.

L’albo racconta la straordinaria storia di Giorgio Perlasca in chiave fiabesca.

La stella di Andra e Tati, il cartoon pluripremiato che ha come protagoniste le due sorelle Bucci scampate all’Olocausto, è stato al centro delle riflessioni sulla Shoah nella classe 1G.

I piccoli alunni della 1 F, invece, sono stati coinvolti nella lettura dell’albo illustrato Il volo di Sara, dell’autrice Lorenza Farina, con le illustrazioni di Sonia M.L. Possentini.

L’albo descrive il commovente incontro tra Sara e un pettirosso in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il piccolo pettirosso deciderà di portare con sé questa nuova amica, perché la Shoah e i campi di concentramento sono cosa troppo crudele per una bambina.

I ragazzi hanno voluto lasciare il loro personale messaggio proprio attraverso questo piccolo pettirosso, simbolo di pace e libertà.

Gli alunni della 3 F, invece, si sono cimentati in un compito di realtà, che ha permesso loro di conoscere nuovi aspetti di questa drammatica pagina della storia.

I ragazzi, in piccoli gruppi o individualmente, hanno lavorato su uno dei seguenti progetti: 1) Un viaggio per non dimenticare, di Dacia Maraini; Il ghetto, di Jan Karski.2) Graphic novel: Maus, di Art Spiegelman; la biografia a fumetti di Anne Frank, di S. Jacobson 3) Qui non ci sono bambini. Un’infanzia ad Auschwitz, di T. Geve. Al termine dell’attività di analisi e comprensione dei vari testi, hanno manifestato le loro considerazioni personali in varie forme espressive come lettere, articoli di giornale, fumetti e pannelli.

Nella classe 3G, guidata dalla professoressa Deborah Tosi, la memoria dell’Olocausto ha assunto le sembianze e la voce della senatrice Liliana Segre, testimone diretta della tragedia e protagonista del libro Fino a quando la mia stella brillerà. La lettura è stata accompagnata da discussioni sul contesto storico e sui terribili eventi che hanno fatto da sfondo alle vicende del romanzo.

I laboratori creativi ai quali hanno partecipato i ragazzi hanno inoltre prodotto numerosi lavori: mail art, libri pop up, disegni, installazioni, lap book, interviste, relazioni e presentazioni multimediali.

Il percorso tra i libri e le testimonianze dirette accompagnerà ancora i nostri ragazzi anche nel corso del secondo quadrimestre perchè la memoria attraverso le loro voci deve continuare a risuonare per sempre.

[embedded content]