Le scomparse lontane e vicine di Ettore Majorana e Federico Caffè

I punti di contatto psicologici, caratteriali e culturali sono sorprendenti. Sciascia e Rea hanno indagato e dubitato del suicidio: resta il convento

Suicidio o no, lui voleva sparire. Voleva separarsi da noi, da noi gente normale”. A dire questo di Ettore Majorana è Ettore Majorana junior, il nipote, figlio di un fratello di Ettore, lo zio scomparso, l’enfant prodige della fisica italiana e mondiale. Settant’anni dopo la sua scomparsa il 26 marzo 1938, di ritorno da Palermo a Napoli col “postale” che partiva alle 22.30 – chissà se lo prese mai. Giorno in cui Ettore scrisse al direttore dell’Istituto di Fisica della Regia Università di Napoli, dov’era stato da pochi mesi nominato professore di Fisica teorica “per l’alta fama”, per dirgli – dopo che il giorno prima gli aveva comunicato, sempre per lettera, di aver “preso una decisione che era ormai inevitabile” – “il mare mi ha rifiutato”. Parole solo all’apparenza tranquillizzanti circa la possibilità di un suo suicidio, perché proprio da quel giorno le tracce di Majorana si perdono nel nulla. Per sempre, c’è ormai da credere.

Ma dunque non era “normale” Ettore, per volersi separare da noi gente normale? E, semmai non lo era, in che senso? “Ormai le linee della spirale oscura si erano congiunte: una teoria non riuscita, una vita personale e famigliare disastrosa, la salute malandata, lo straniamento dalla comunità scientifica… Abbiamo bisogno d’altro?”. Così Joao Magueijo, fisico portoghese che ne ha scritto ancora un’ultima biografia nel 2009. E poi quell’affermazione fatta ad Amaldi, uno dei “ragazzi” della prima generazione di Via Panisperna che sotto la guida di Enrico Fermi tanto contribuì alla fisica nucleare: “La fisica è sulla strada sbagliata; siamo tutti sulla strada sbagliata”. Affermazione impegnativa, oltreché angosciata e angosciante, se anche la sorella Maria ricorda che Ettore frequentemente vi si lasciava andare.

Quell’affermazione di Majorana fatta ad Amaldi: “La fisica è sulla strada sbagliata; siamo tutti sulla strada sbagliata”

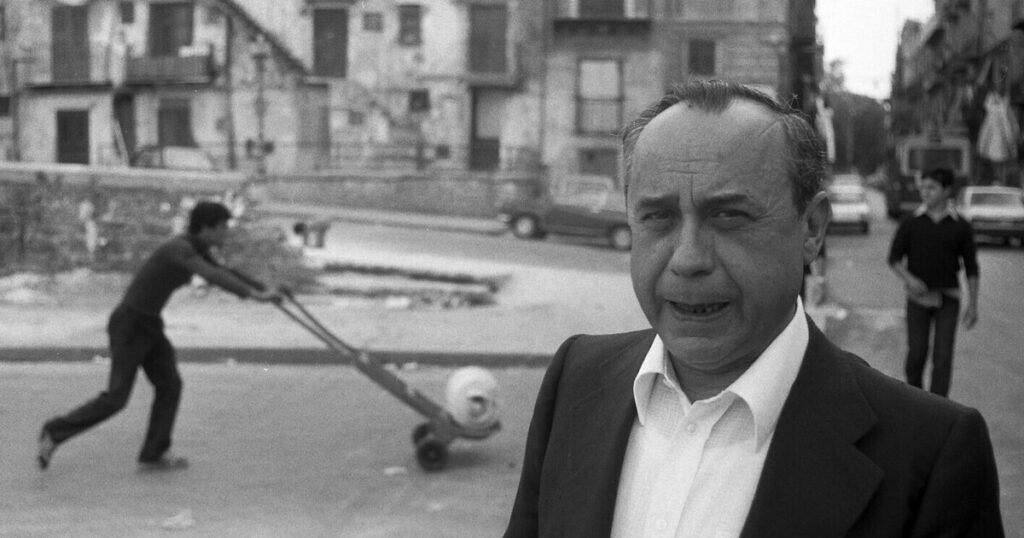

A detta di Gastone Piqué, forse il suo solo amico dall’adolescenza alla giovinezza, Ettore Majorana si sentiva brutto. Peggio: “Era vittima di un complesso d’inferiorità, a causa della sua bruttezza”. Piuttosto piccolo, scuro, accigliato, scontroso. Riformato alla visita di leva per insufficienza toracica, un grissino insomma. Piccolo e accigliato e pure scuro, anche se non smagrito come un’acciuga, era anche Federico Caffè. Carattere misantropico anche il suo, al pari di quello, che senz’altro lo fu, di Majorana? Riservato, sarebbe più giusto dire. E come molte persone riservate, solitario. Solitario, sì. Tanto che proprio “La solitudine di Federico Caffè scomparso e mai più ritrovato” è il sottotitolo della biografia “L’ultima lezione”, che lo scrittore napoletano Ermanno Rea gli ha dedicato nel 1992, a cinque anni dalla scomparsa. Più piccolo ancora di Majorana – la testa, diversamente da quest’ultimo, invece grossa, quasi sproporzionata rispetto al corpo. Ermanno Rea nella biografia a tutto titolo letteraria, velato romanzo intessuto ma solo fino a un certo punto dai fatti della cronaca, giacché lo scrittore deve riempire parecchi vuoti, a cominciare da quello che tutti li riassume del mistero della scomparsa, prende le mosse dall’ultimissimo atto, da quella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1987 quando Caffè “uscì di casa in punta di piedi per non svegliare il fratello” per salire sull’auto che l’attendeva sulla strada per portarlo nessuno sa dove. Rea non dubita che ci fosse un’auto ad attenderlo, quella notte, e che il proprietario/conducente non lo facesse, di portarlo via, per aiutarlo a uccidersi, giacché a suo parere nessun amico o collega dell’università di Roma dove Caffè era professore stimatissimo di Politica economica, un maestro riconosciuto pur se ormai con un piede nella pensione, gli era tanto intimo da prestarsi al triste compito, semmai Caffè, ancor più improbabilmente, gli si fosse rivolto per chiedergli tanto.

Il motivo per cui Rea non crede che Caffè si sia allontanato da solo nella notte potrebbe apparire stiracchiato, e chissà che non lo sia. L’aspetto, giusto quello: piccolissimo, testa grossa, sempre vestito di scuro, sempre la camicia, bianca, sempre la cravatta, con tanto di nodo a nido d’ape. Possibile che, si fosse allontanato coi mezzi pubblici, nessuno l’avesse notato – come appunto risultò dalle indagini immediatamente successive alla scomparsa? Gente come Federico Caffè si notava per sottrazione, magari, ma si notava, non passava per occhio. Forse tra tanta gente chissà, ma tra le sparute anime della notte in un quartiere periferico della Roma bene? E invece niente. La scomparsa di Caffè è ancora più totale – se d’una scomparsa si può utilizzare una gradazione che va da solo apparente a parziale fino a totale – di quella di Majorana, che fu visto (sembra) di ritorno sul traghetto da Palermo a Napoli e subito dopo (sembra) addirittura in città. Ma che all’Università di Napoli più mise piede dopo che, per aver scritto al rettore del suicidio abortito (“Il mare mi ha rifiutato”), sembrava che lo sbocco naturale delle sue esistenziali traversie fosse per intanto quello di tornare a quell’insegnamento al quale, dopo averlo sempre snobbato, era approdato da pochissimo, e sembra di poter dire con assai scarso entusiasmo, dopo l’esperienza nient’affatto entusiasmante con i “ragazzi di via Panisperna” capitanati da Enrico Fermi, coi quali non legò mai davvero.

La scomparsa di Caffè è ancora più totale di quella di Majorana, che fu visto (sembra) di ritorno sul traghetto da Palermo a Napoli

Due scomparsi illustri, di cui uno – Caffè – eclissatosi a distanza di mezzo secolo meno un anno dal secondo – Majorana: rispettivamente 1987 e 1938 gli anni fatidici, quando il primo coi suoi 73 anni aveva due volte e mezzo l’età del secondo, appena 31, e chiudeva la gloriosa carriera di professore universitario a Roma che quell’altro si può ben dire non aveva fatto in tempo neppure a iniziare a Napoli.

Due biografie, le loro, lontane e insieme vicine: pur se tutto, dagli studi alle carriere all’età in cui si sottrassero al mondo e agli affetti, li separa, i punti di contatto psicologici, caratteriali e culturali sono sorprendenti. Non gli si conoscono storie sentimentali, a nessuno dei due – intanto. Al punto che sempre Ettore Majorana junior arriva ad affermare: “C’è solo una cosa che, ne sono sicuro, avrebbe cambiato tutto nel ‘caso Majorana’”. Che cosa? Risposta sin troppo facile: l’amore.

Fino alla vicinanza più sottile e profonda, culturale e sentimentale a sua volta, benché largamente ipotetica, eppure non così irrealistica, per quanto senz’altro romanzesca, che Ermanno Rea avanza: quella che Federico Caffè sia andato a chiudersi in quello stesso convento che cinquant’anni prima aveva forse accolto, e fermato, la fuga dal mondo di Ettore Majorana: Serra San Bruno, in Calabria, dove viveva una comunità dalle regole “molto severe” che senz’altro si addicevano all’uno come all’altro, all’anziano professore di Politica economica come al giovane professore di Fisica teorica entrambi, sempre a stare a Rea, vittime dell’angoscia esistenziale: di tipo socio-umanitaria il primo, aggravata se possibile dall’assassino di Ezio Tarantelli del quale era stato correlatore all’esame di tesi e che aveva avuto come assistente in Banca d’Italia; schiettamente atomica, angoscia da bomba atomica genialmente traguardata con una dozzina abbondante d’anni d’anticipo, il secondo. Un’angoscia, quest’ultima, che precede anche cronologicamente quella di Federico Caffè, ma non necessariamente più acuta, giacché Caffè sentiva profondamente quanto la teoria economica, la sua teoria economica ispirata a quel tanto di umanesimo economico keynesiano, e con essa gli economisti a loro volta detti keynesiani, fosse al di sotto del compito di guidare le società occidentali in quella redistribuzione della ricchezza, ch’è alla base della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, che capiva impervio se non addirittura impossibile non certo da perseguire, giacché erano in tanti gli studiosi che anche sotto la sua guida vi si dedicavano, quanto da portare a compimento.

“Una domanda soprattutto mi torna con insistenza alla mente: può essere che il professore di Politica economica abbia letto il libro dello scrittore siciliano annotando il nome, benché non pronunciato, di Serra San Bruno per assumerlo come una possibile traccia per la sua stessa fuga? Nessuno decide all’improvviso di chiudersi in un convento: inclinazioni di questo genere vengono coltivate per anni, nutrite con ipotesi, riflessioni, letture. Come per esempio quella del libro La scomparsa di Majorana. Fu pubblicato nel 1975”, continua Rea nell’argomentazione della sua ardita ipotesi, “e ristampato nel 1985, appena due anni prima che il grande economista abbandonasse nottetempo la sua casa per non farvi più ritorno”. Il 1985, l’anno stesso, detto per inciso, dell’omicidio di Ezio Tarantelli.

Ma Sciascia di dubbi ne ha ancora meno di Rea. Ettore Majorana non si suicidò; si limitò a uscire di scena, a isolarsi dal mondo, a recidere col mondo anche il più tenue legame, mettendo in scena scrupolosamente, fino al dettaglio, della sua scomparsa il finale più drammatico: il suicidio. Dice, Sciascia, che “si comporta in quegli anni da uomo spaventato”, tanto che dal 1933 al 1937 visse isolato nella casa dei suoi a Roma, uscendo a malapena di camera e scrivendo non si sa cosa, pagine su pagine di cui non è rimasto nulla. Il suo cuore divenne inafferrabile.

Pessimo nella gestione della sua vita – ed ecco un altro particolare che lo accomuna a Caffè – diventerà nella convinzione di Sciascia una sorta di Brunelleschi del suo suicidio. In verità Sciascia ha poco a cui appoggiarsi, a parte il suo sentimento, ch’è poi una smaccata preferenza, e il suo fiuto di scrittore: il giudizio della madre di Ettore, da lui condiviso, che in una lettera a Mussolini perché si intensificassero le ricerche afferma con forza che “non si notarono mai in lui precedenti clinici o morali che possano far pensare al suicidio”; il fatto che portasse con sé, all’atto di sparire, passaporto e denaro. Ma che dire della lettera lasciata in albergo per i famigliari in cui chiede loro di non portare il lutto per più di tre giorni, di ricordarlo e perdonarlo? “Chiaramente, voleva che si credesse alla sua morte”, controbatte Sciascia, imperturbabile. E perché, allora, annunciato al Rettore dell’Università di Napoli il suo suicidio si preoccupa già dal giorno dopo di dirgli ch’è tornato sui suoi passi, per il rifiuto che gli ha opposto il mare? Teatro.

Pubblicò poco, si disinteressò di onori e carriera accademica, non legò con l’ambiente dei fisici, e con Fermi in primis, anticipò senz’altro le scoperte di Heisenberg, che frequentò nel suo soggiorno a Lipsia dal gennaio all’agosto del 1933 riportandone una grande impressione, pur se, dopo averle esposte ai colleghi di via Panisperna già nel 1932, rifiutò con la testardaggine che lo caratterizzava di mettere le sue idee in forma compiuta e di pubblicarle. Sciascia crede fermamente, anche in considerazione di tutto questo, che Majorana “nella sua scomparsa prefigurasse, avesse coscienza di prefigurare, un mito: il mito del rifiuto della scienza”. Sottinteso: della fisica atomica in modo particolarissimo, ancorché non esclusivo.

“Convento o suicidio, dunque? Ogni risposta è un azzardo”, è come costretto ad ammettere Ermanno Rea di Federico Caffè; azzardo che non arriverà invece a riconoscere Sciascia per Ettore Majorana. Fatto si è che lo scrittore napoletano si mette sulle tracce dell’economista pescarese di nascita e romano di vita cercando per conventi, fino ad approdare a Serra San Bruno e, qui giunto, ricordarsi in un lampo di “quel libro di Sciascia che rappresenta un obiettivo punto di riferimento della vicenda Caffè e nel quale, pur senza farne mai il nome, si parla ampiamente di Serra San Bruno” come il luogo in cui “lo scienziato atomico Ettore Majorana (…) potrebbe essersi seppellito già stanco del mondo”. Il libro “La scomparsa di Majorana” si chiude in effetti con un ultimo capitolo in cui Sciascia dice di essere entrato in “questa cittadella dei certosini”, che descrive in modo tale da identificare, senz’altro agli occhi di Ermanno Rea, come Serra San Bruno, per seguire una “sottile, inquietante traccia di Ettore Majorana”. “Qualcuno qui, in questo convento, si è forse salvato dal tradire la vita tradendo la cospirazione contro la vita”, dice di lui lo scrittore siciliano seguendo il suo cuore più che non la sua sottigliezza investigativa – tant’è che ha almeno l’avvertenza di inframmettere un “forse” che però non si capisce bene a cosa riferito, se all’incertezza su quello specifico convento come rifugio ultimo di Majorana o a quell’altra più intima e personale incertezza relativa alla salvezza di quest’ultimo per essersi isolato dal mondo. Una sorta di epitaffio di Ettore Majorana a cui Leonardo Sciascia sembra come destinato ad approdare già dall’inizio della sua cronaca.

A Serra San Bruno, in Calabria, viveva una comunità dalle regole “molto severe” che senz’altro si addicevano all’uno come all’altro

Che si conclude in un convento come in un convento, perfino lo stesso, si apre la ricerca di Ermanno Rea sulla solitudine di Federico Caffè. Ettore Majorana era credente, religioso, impaurito dalla fisica che andava disvelando; Federico Caffè laico, di sinistra, teorico di uno stato sociale che stempera le disparità sociali ed economiche e garantisce anche gli ultimi della fila. Un convento per entrambi, meglio se perfino lo stesso, è di gran lunga preferito dai loro più illustri biografi al suicidio, cosicché li si possa immaginare nell’isolamento di “regole molto severe” ad aspettare il commiato da una vita – e un mondo – nella quale più non si riconoscono e della quale avevano maturato una visione scettica e sconsolata. Una conclusione che oltre a dire del fisico e dell’economista, entrambi di riconosciuta grandezza, dice non poco anche di Sciascia e di Rea, grandi scrittori a loro volta.

Continua la lettura su: https://www.ilfoglio.it/cultura/2024/05/20/news/illustri-misteri-6555341/ Autore del post: Il Foglio Quotidiano Fonte: https://www.ilfoglio.it/