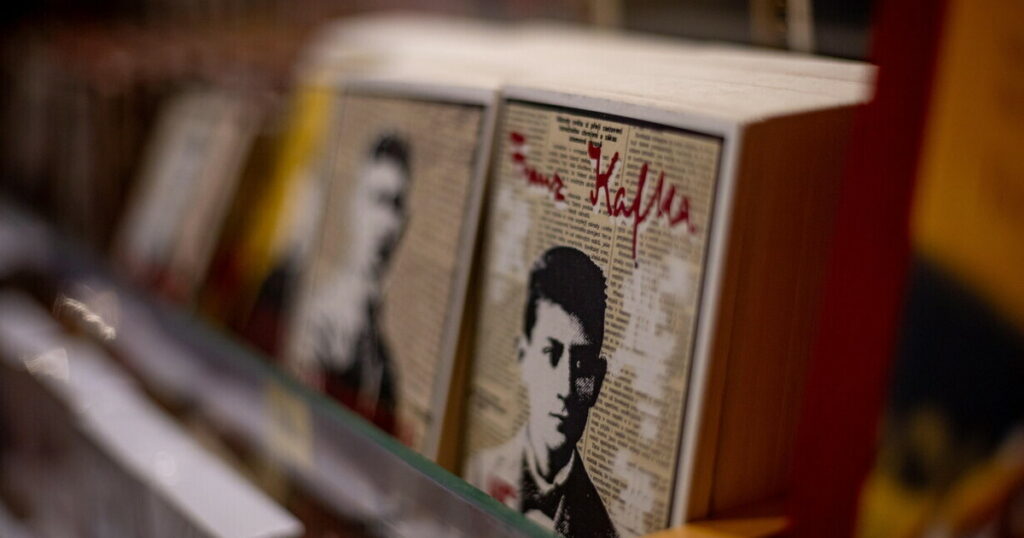

Kafka superstar e il suo fascino intramontabile

L’angoscia, certo, ma anche un lato solare, un figlio mai conosciuto e molti struggenti amori. E tuttavia una sola fedeltà: alla letteratura

Da lui emanava una potenza insolita che non ho più incontrata. Non pronunciava mai una parola insignificante… Nonostante la timidezza, era considerato da persone eminenti un essere eccezionale”. Così tramanda Max Brod, autore di una prima biografia di Kafka e suo grande amico. Kafka invece la vedeva diversamente. Questo l’autoritratto che delineò in una lettera (mai spedita fortunatamente) al futuro suocero, padre della fidanzata Felice Bauer, la destinataria di lettere straordinarie, considerate parte dell’opera e fondamentali per capirne la personalità: “Sono un uomo chiuso, taciturno, poco socievole, malcontento, senza che ciò costituisca per me un’infelicità, perché è soltanto il riflesso della meta. Tutto ciò che non è letteratura mi annoia e provoca il mio odio, perché mi disturba o mi è d’inciampo”. Per cui giustamente conclude che Felice “con me dovrà essere infelice”. Non che non aver spedito la lettera avrebbe salvato quel fidanzamento. Franz non era fatto per il matrimonio e di fedeltà ne conosceva una sola, alla letteratura appunto.

Le donne però s’innamoravano di lui, della sua fragilità e della sua bellezza scarna, dei suoi occhi chiari, della sua imprendibilità anche, probabilmente. E non solo le donne. Ne erano affascinati i colleghi intellettuali perché, come scrive Milan Kundera in Praga, poesia che scompare, pubblicato ora da Adelphi, quella città già negli anni Venti “fu uno dei centri più dinamici del pensiero e della sensibilità moderni”. Vi si muovevano personalità come Franz Werfel, Egon Erwin Kisch, Jaroslav Hasek, Vladimir Holan, cui sarebbe seguito negli anni Trenta il Circolo linguistico che inventò lo strutturalismo. E poi c’era il musicista Leós Janácek, fervente militante antiaustriaco, “insieme a Kafka, la più grande personalità dell’arte moderna del suo paese”, scrive Kundera che ricorda come lo stesso Brod condusse “a favore di questo compositore screditato e geniale, una battaglia così appassionata e importante che Kafka non ha esitato a paragonarla a quella degli intellettuali francesi per Dreyfus”.

Ma non è per questo che Kafka esercita nel tempo un fascino intramontabile e potente, e neppure probabilmente – sempre citando Kundera – perché fu “il primo a realizzare la fusione alchemica di sogno e realtà (non ancora postulata dai surrealisti), a creare un universo autonomo dove il reale sembra fantastico e dove il fantastico smaschera il reale”. Non è per questo che il suo nome è diventato un formidabile aggettivo e parlano di “situazione kafkiana” anche quelli che non l’hanno mai letto, ma che sanno per sentito dire delle sue perenni indecisioni sentimentali e delle tribolazioni come impiegato di un Istituto di assicurazioni. Nessuno, nemmeno Proust si direbbe, è entrato così fortemente nella fantasia e nel linguaggio delle persone. Con la parola kafkiano s’intende un sentimento di minaccia indecifrabile, un senso enigmatico di disagio nello stare al mondo, e di pericolo. Il 3 giugno si celebra il centenario della morte e non si contano gli omaggi, le trasmissioni radiotelevisive a lui dedicate, gli articoli commemorativi, convegni e nuovi libri che escono sulla sua figura.

L’editore Clichy si è affidato per raccontare il grande praghese ai geniali fumetti dell’illustratore viennese Nicolas Mahler con A tutto Kafka: dai difficili rapporti con il padre, a quelli annoiati con l’ebraismo (“Che cosa ho in comune con gli ebrei? Neppure con me stesso ho quasi nulla in comune”); da quelli ottimi con il canottaggio (possedeva un sandolino con cui andava su e giù per la Moldava) a quelli complicati con le donne: “Siamo entrambi sposati” scrive a uno dei suoi grandi amori, la giornalista Milena Jesenská, per dimostrarle l’impraticabilità della relazione, “tu a Vienna, io a Praga con l’angoscia, e non solo tu, ma anch’io, trasciniamo invano il nostro matrimonio”. Fino all’ultima opera, Il digiunatore, della quale per la prima volta non è insoddisfatto (la definisce “sopportabile”).

Il Saggiatore ha portato invece in libreria (oltre alla riproposta delle opere in nuove traduzioni) Gli anni della consapevolezza, dal 1915 al 1924, terzo volume della biografia monumentale – e splendida nella scrittura – di Reiner Stach nella traduzione del filologo (e kafkologo) Mauro Nervi. Gli altri volumi sono I primi anni e Gli anni delle decisioni. Sembra incredibile che una vita breve come quella che toccò a Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883, morto quarantunenne in una casa di cura a Kierling (Vienna) il 3 giugno del 1924, una vita scarna di avvenimenti e dove la tisi venne a bloccare non solo i propositi matrimoniali, del resto coltivati controvoglia, ma anche i viaggi che avrebbe intrapreso con gioia, sembra incredibile che Stach abbia trovato tanto materiale per i suoi tre corposissimi volumi. Ma è una biografia che non si limita a raccontare i fatti e a compulsare documenti. E’ appassionante perché riesce a interpretare e approfondire anche la più piccola traccia, ipotizza e trae conseguenze insieme al lettore, scopre in una cartolina, cui altri magari non hanno dato la minima importanza, la chiave per decrittare comportamenti. Sorprende, semmai, che Stach non faccia parola del fantomatico figlio di Franz, di cui lui probabilmente non seppe mai nulla, vissuto solo sette anni, dal 1914 al 1921, che lo scrittore avrebbe avuto da uno dei suoi grandi amori naufragati, Grete Bloch, finita poi in un lager nazista come altre donne ebree della sua vita, da Milena alle sorelle.

Eppure Roberto Calasso, grande cultore del praghese, in una pagina di Memè Scianca (Adelphi) ne ha rivelato, per conoscenza diretta, la reale esistenza. Frau Bloch, infatti, era stata amica dei genitori di Calasso e della sua madrina e a loro aveva confidato la segreta, dolorosa maternità, oltre ad avergli affidato una valigetta piena di lettere di Kafka, prima di andare a morire in una camera a gas.

E’ stato Felix Guattari nelle brevi riflessioni di Sessantacinque sogni di Franz Kafka e altri scritti (Orthotes) a parlare di “effetto Kafka”, per spiegare “questo fenomeno probabilmente unico, quanto a intensità e persistenza, nella storia della letteratura moderna”. Dice il filosofo francese: “L’effetto enigmatico, l’ambiguità permanente generata dai testi di Kafka dipende, secondo me, dal fatto che essi scatenano nel lettore, parallelamente al loro livello di discorso letterario manifesto, un lavoro di processo primario attraverso il quale riescono a esprimersi le potenzialità inconsce di tutta un’epoca. Di qui la necessità, per rendere conto di questa dinamica, di non isolare i dati letterari da quelli biografici e storici”. E in effetti, quando si parla dello scrittore, non si può evitare di parlare dell’uomo. Per esempio le Lettere (a Felice e a Milena e ad altre), non sono solo “il suo primo grande capolavoro”, secondo Guattari, ma la reale “presa di possesso epistolare di una donna che inizialmente è quasi sconosciuta e che si finisce per sedurre e imprigionare a distanza, fino a turbarla gravemente”. E che la vita sia in lui inseparabile dalla letteratura lo confermano Marco Rispoli e Luca Zenobi nell’introduzione a Un altro scrivere, epistolario di Kafka e Max Brod, riproposto ora da Neri Pozza: “La tendenza a fare di ogni lettera l’occasione per creare un brano letterario, attraverso un processo in cui ogni cosa, ogni esperienza – e da questo non sono esclusi il proprio corpo e la propria persona – diventa segno e metafora”. Kafka ne era perfettamente consapevole. In quella famosa lettera a Felice scrisse (perché non ci fossero dubbi?): “Io sono fatto di letteratura, non sono e non posso essere altro”. Ancora un ritratto viene da Isaac B. Singer nel racconto Un amico di Kafka (Adelphi) quando fa dire al protagonista: “Desiderava ardentemente l’amore e lo fuggiva. Scriveva una frase e subito la cancellava …voleva essere ebreo, ma non sapeva come si faceva. Voleva vivere, ma non sapeva come fare nemmeno quello”.

A indagare l’enigma che l’autore del Processo continua a rappresentare, ci sono adesso anche i nuovi libri di due narratori italiani, Mauro Covacich, triestino del 1965, e Giorgio Fontana, lombardo del 1981. Covacich nel suo Kafka (La Nave di Teseo) stabilisce un vero corpo a corpo, appassionato e impetuoso, con chi già a vent’anni sosteneva: “Abbiamo bisogno di libri che ci travolgano come una disgrazia… un libro dev’essere l’ascia per il mare ghiacciato dentro di noi”. Come non condividere? Illustra Covacich: “La vera sincerità non è raccontare una cosa aderente ai fatti, la vera sincerità, quando scrivi, è mettersi in gioco, sempre, fino all’ultimo giorno, totalmente”.

E anche: “L’opera d’arte non è un fatto, meno che meno un oggetto (un libro), l’opera d’arte è un processo. E’ il risultato di una ricerca personale e solitaria, che tuttavia prende senso solo dall’ascolto di un popolo, sia esso di topi o di umani, poco importa”, e il riferimento è allo straordinario racconto finale Josefine, la cantante, o il popolo dei topi, incarnazione della figura di un’artista, della sua voce sgraziata che pure riesce ad ammaliare. E perché ammalia quel suo “fischiettare”, in fondo identico al fischiettare di tanti altri topi? Qual è la magia dell’arte? Resta un mistero “quella grande impressione che ella lascia in chi la ode cantare”, scrive Franz. Ed è un mistero che Josefine, come qualsiasi artista, tenga tanto a essere apprezzata e poi sia “lei stessa a sottrarsi al canto e a distruggere il potere che si era conquistata sugli animi”. Ma il suo dovere l’ha fatto: ha dato voce a un popolo, all’inconscio agitarsi di pensieri e paure che non arrivavano a essere dette. Ora può tornare nell’ombra, e persino essere dimenticata. E’ un destino che Kafka sente suo, anche se lui non sarà dimenticato.

E non lo sarà finché avremo voglia di leggerlo, non perché si deve, ma per “posare la testa sul suo petto”. Splendida immagine che lo stesso Franz usò a proposito di Strindberg e che Giorgio Fontana evoca nelle prime pagine del suo Kafka. Un mondo di verità (Sellerio). Ancora una volta torna l’idea forte della verità interiore che è l’unica cosa che valga la pena di comunicare. In una lettera a Brod leggiamo: “Forse c’è anche un altro modo di scrivere, io conosco solo questo, nella notte, ogni volta che la paura non mi fa dormire, conosco solo questo”. Eppure Fontana ci mette in guardia: non crediamo solo a questa cupezza. C’è un Kafka leggero e spiritoso, comico (quasi) sempre, anche se in modo amaro. C’è addirittura un Kafka solare, dice Fontana (e ha ragione), quello sapeva scherzare e si divertiva a fare il gioco delle ombre cinesi con le mani e che una volta regalò a una governante per il compleanno un ombrello avendo prima appeso alla punta di ogni stanga una caramella, quello che una volta incontrò in un parco una bambina in lacrime perché aveva perso la bambola e s’inventò che quella bambola era solo andata a vedere un po’ di mondo: gli aveva appena scritto una lettera! E da quel giorno per tre settimane Franz scrisse le lettere della bambola che consolarono la bambina. E c’è il Kafka innamorato che, prima di darsela a gambe, si rotola nell’erba con Jesenská e le scrive la celebre frase (rielaborata poi da David Grossman come titolo di un suo romanzo): “Amore è il fatto che tu sei per me il coltello con cui frugo dentro me stesso”.

Ma Fontana più che gli amori di Franz (anche quelli) ne ripercorre l’opera, dall’uomo che si ritrova scarafaggio, chiamiamolo così, nella Metamorfosi, ai tre romanzi incompiuti, Il disperso, Il processo, Il castello, ad alcuni racconti memorabili, Nella colonia penale, Il messaggio dell’imperatore, Un medico di campagna, La condanna… Lo rilegge anche attraverso le parole di altri, da Kundera a Günther Anders a Walter Benjamin, per arrivare poi soprattutto lui pure a un personale corpo a corpo, perché non è possibile essere uno scrittore contemporaneo senza aver fatto questo affondo, ilare e doloroso, nella vertiginosa scrittura kafkiana. K. è infatti uno di quei narratori che divide il tempo in due: “il tempo prima e il tempo dopo di lui” ed è impensabile raccogliere oggi il testimone della scrittura senza misurarsi con l’“assalto al limite” che era per lui la letteratura (lo disse nei Diari).

Può sorprendere che quei diari, nel 1921, come si legge in un’altra biografia critica, Kafka. Una battaglia per l’esistenza di Klaus Wagenbach (Il Saggiatore), Franz decise di consegnarli a Milena, pur avendo già rotto il rapporto d’amore. Ma la stimava moltissimo, tanto che le aveva già dato i manoscritti del Disperso e della Lettera al padre. E questo è un dettaglio che modifica l’idea dei suoi rapporti soltanto disastrosi con le donne. Nei mesi finali della sua esistenza riuscì a stabilire una relazione di convivenza con l’ultimo amore, Dora Diamant. Con la sorella Ottla, più giovane di lui di nove anni, ebbe un rapporto di reciproca complicità. Nel marzo del 1924, le sue condizioni erano peggiorate, e la rigida scelta di una dieta vegetariana non aiutava. Stava scrivendo il racconto di Josefine, colei che vuole essere cancellata. Franz vuole essere cancellato. Si sente uno scrittore fallito, uno che ha lasciato tutto in sospeso. In aprile viene trasportato in sanatorio. Gli sono vicini Dora e l’amico medico e scrittore Robert Klopstock. Max Brod va spesso a trovarlo e a lui chiede di distruggere ogni riga non ancora pubblicata. Glielo ripete anche per lettera: “Carissimo Max, la mia ultima preghiera: tutto quello che si trova nel mio lascito, diari, manoscritti, lettere, di altri e mie, disegni ecc., bruciarlo interamente e senza leggerlo, come anche tutti gli scritti e i disegni che tu, o altri a cui tu dovessi chiederlo a nome mio, possedete”. Nessuno lo ha fatto. Per fortuna.

Continua la lettura su: https://www.ilfoglio.it/cultura/2024/06/03/news/kafka-superstar-e-il-suo-fascino-intramontabile-6607579/ Autore del post: Il Foglio Quotidiano Fonte: https://www.ilfoglio.it/