Visto il cuore della Supernova 1987A

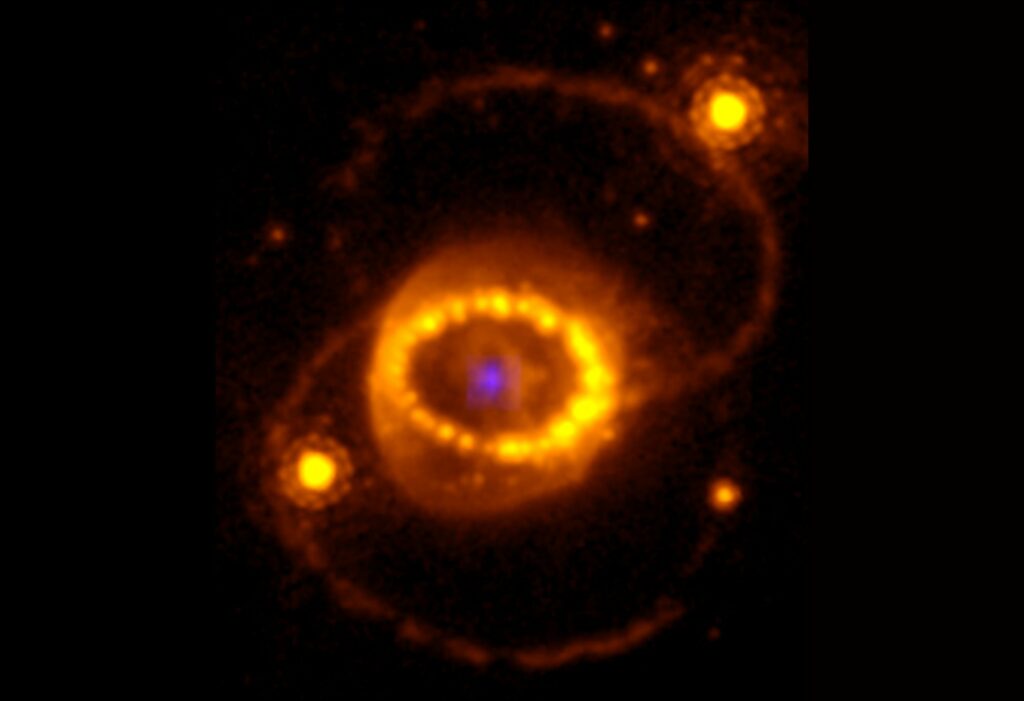

La Supernova 1987A, situata nella Grande Nube di Magellano, una galassia nana satellite della Via Lattea, è una delle stelle esplose più note ad astronomi ed astrofili, perché è la supernova più vicina e luminosa vista nel cielo notturno negli ultimi 400 anni. Ora, un gruppo internazionale di astronomi, tra cui il professor Mike Barlow dell’UCL (University College di Londra), ha scoperto la prima prova conclusiva dell’esistenza di una stella di neutroni al centro della supernova osservata 37 anni fa, da cui il nome.

Stelle di neutroni. A questo punto va fatto un passo indietro per capire l’importanza della scoperta. Va ricordato che le supernove sono lo spettacolare risultato finale del collasso di stelle più massicce di 8-10 volte la massa del Sole. Quando tali stelle esplodono, danno origine a elementi chimici, come carbonio, ossigeno, silicio e ferro, che rendono possibile la vita che altrimenti non ci sarebbero nell’Universo. Il nucleo finale che si forma dopo l’esplosione può dare origine a stelle di neutroni molto piccole, composte dalla materia più densa dell’Universo conosciuto, o a buchi neri.

Circa la nascita di tale supernova, che in realtà esplose 168.000 anni fa, c’è anche un elemento interessante da menzionare: i “neutrini”, particelle subatomiche estremamente piccole, prodotti nella supernova vennero rilevati sulla Terra il 23 febbraio 1987, esattamente il giorno prima che la supernova fosse vista, anticipando l’evento agli astronomi. Ad oggi, tuttavia, non era certo se ciò che rimase dell’esplosione fosse propriamente una stella di neutroni, poiché ciò che è rimasto dell’esplosione è stato oscurato dalla polvere che l’esplosione stessa produsse.

James Webb ha le prove. Nel nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science, i ricercatori hanno utilizzato due strumenti del James Webb Space Telescope (JWST), MIRI e NIRSpec, per osservare la supernova alle lunghezze d’onda dell’infrarosso e hanno trovato prove di atomi pesanti di argon e zolfo i cui elettroni esterni erano stati strappati via – cioè gli atomi erano stati ionizzati – vicino al punto in cui è avvenuta l’esplosione della stella. Con questi dati a disposizione gli astrofisici hanno creato vari scenari al computer e hanno scoperto che questi atomi avrebbero potuto essere ionizzati solo dalla radiazione ultravioletta e dai raggi X provenienti da una stella di neutroni calda e raffreddatasi successivamente. La superficie della stella di neutroni infatti, sarebbe passata da circa un 100 milioni di gradi centigradi – subito dopo l’esplosione – a non più di un milione di gradi.

Il co-autore, il professor Mike Barlow (UCL Physics & Astronomy), ha dichiarato: «La nostra rilevazione – con gli spettrometri MIRI e NIRSpec di James Webb – di forti linee di emissione di argon ionizzato e zolfo dal centro stesso della nebulosa che circonda la Supernova 1987A è la prova diretta della presenza di una sorgente centrale di radiazioni ionizzanti. I nostri dati possono essere adattati solo con una stella di neutroni come fonte di energia di quella radiazione ionizzante. È davvero entusiasmante essere riusciti a risolvere il mistero della reale esistenza di una stella di neutroni che si nasconda nella polvere che la circonda da più di 30 anni».

Esplosione non ancora terminata. Stando alla ricerca, mentre la maggior parte della massa della stella in esplosione si sta ora espandendo fino a 10.000 chilometri al secondo ed è distribuita su un grande volume, gli atomi di argon e zolfo ionizzati sono stati osservati vicino al centro, dove è avvenuta l’esplosione vera e propria. La radiazione ultravioletta e i raggi X che si ritiene abbiano ionizzato gli atomi, furono previsti nel 1992, ma solo ora se ne ha la prova diretta.

Continua la lettura su: https://www.focus.it/scienza/spazio/telescopio-james-webb-ha-visto-il-cuore-della-supernova-1987a Autore del post: Focus Rivista Fonte: http://www.focus.it