Venezia, dal 30 maggio al 2 giugno torna in Laguna il Festival dei Matti

Dal 30 maggio al 2 giugno torna in Laguna il Festival dei Matti, iniziativa culturale indipendente ideata e curata da Anna Poma che dal 2009, ogni anno, a Venezia, si interroga e interroga la cittadinanza sulla questione del rapporto tra follia e normalità, tra salute e sofferenza mentale. ‘Primavera non bussa. Futuri ri-belli’, titolo che rende omaggio a Fabrizio De Andrè, “vuole essere un auspicio e un antidoto a un tempo gravido di minacce, a un lungo inverno di ferro e di fuoco, distruzioni, catastrofi ambientali, sopraffazioni, nuove e vecchie forme di esclusione, abusi, sofferenza senza cura”, spiegano gli organizzatori in un comunicato stampa.

Il Festival “porterà in scena la primavera cantata da De André, che non bussa, entra sicura e prende per mano, sul filo della stagione culturale e politica che Franco Basaglia ha inaugurato e che per noi non smette di durare” con molti ospiti: Ernesto Venturini, Stella Goulart, Juliana Saúde Barreto e Rafael Costa, e Massimiliano Minelli, Francesco Vacchiano, Anna Toscano e Gianni Montieri, Mariasole Ariot e Francesco Deotto, Massimo Cirri, Erika Rossi, Gisella Trincas, Francesca Coin, Francesca Re David, Ilaria Cucchi, Luca Rondi, Stefano Cecconi, Marica Setaro, Mario Colucci, Miguel Benasayag, Ken Loach, Accademia della Follia, i collettivi Nuova generazione, e Assemblea di Salute e Cura di Padova, Teatro dell’oppresso, S’ambarkamo. “Il Festival interpella i versi dei poeti, le immagini di fotografi, registi, artisti, le parole delle scienze umane, la musica, la voce di chi ha attraversato esperienze di sofferenza psichica riaprendo giochi e prospettive su temi che riguardano la vita di ciascuno di noi. Come singoli e come comunità”, si precisa.

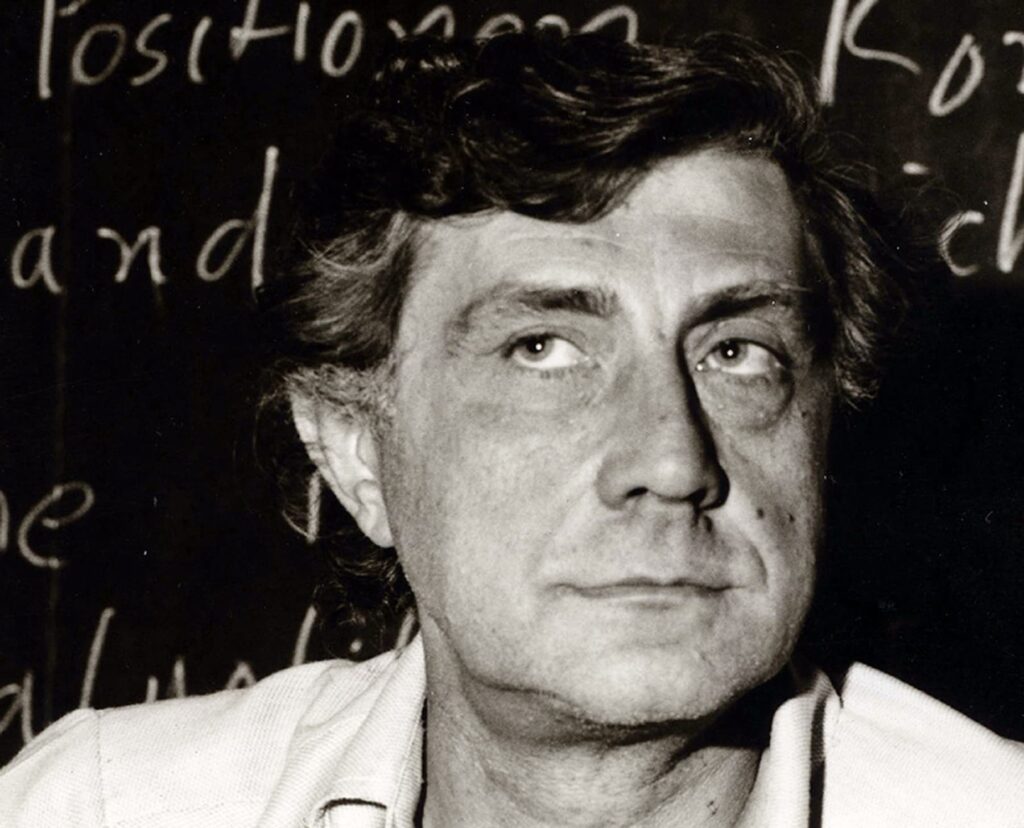

La giornata inaugurale di giovedì 30 maggio, presso l’ Auditorium di M9 – Museo del ‘900 di Mestre, si aprirà con l’incontro ‘Franco Basaglia in Brasile. Una primavera che non passa’. Protagonisti Ernesto Venturini, Stella Goulart e gli artisti Juliana Saúde Barreto e Rafael Costa che interverranno sul lascito del messaggio che Basaglia elaborò in Brasile nel 1979, l’anno prima della sua prematura scomparsa. Una serie di incontri che lo videro confrontarsi con moltissime persone (tra addetti ai lavori, cittadini comuni, studenti a San Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte) “divenuti miccia di un discorso che in Brasile continua a generare pensiero critico, lotta alla violenza istituzionale, mosse di rianimazione sociale collettive, persino una giornata nazionale (il 18 maggio) di lotta antimanicomiale”. “Nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita di Basaglia, vedremo immagini di quella giornata, assisteremo ad una performance, ci interrogheremo su come sia potuta accadere una presa che oggi in Italia, nonostante la straordinaria rivoluzione culturale che ha portato all’emanazione legge 180, sembri svuotata, resa innocua o comunque sospinta nelle retrovie del discorso e delle pratiche di salute mentale egemoni”.

Nella stessa giornata, dalle 21, Anna Toscano e Gianni Montieri racconteranno le primavere “Senza calendario” di Goliarda Sapienza e Juan Carlos Onetti, “scrittori dislocati fuori del tempo ordinario”. Venerdì 31 maggio, nel chiostro dell’Accademia di Belle Arti, la giornata inizierà con il laboratorio del Teatro dell’oppresso ‘Disa(r)marsi Di amori e dis-amori. Del sentirsi disarmati di fronte a modelli che non ci appartengono, del volersi disarmare di fronte alla violenza che prende il sopravvento’ curato da Maddalena Martini insieme a Claudia Antonangeli e Alessia Mongelli. Alle 16.30 studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti e dell’Università Ca’ Foscari Venezia racconteranno “del confine tra follia e normalità, del nostro stare a cavallo tra due dimensioni che ci abitano a partire dal confronto tra le proprie esperienze, inclinazioni, desideri e con gli attrezzi della loro diversa formazione”. A seguire alle 18.00 con la Senatrice Ilaria Cucchi, Stefano Cecconi, Antonio Esposito e Luca Rondi si discuterà “dell’inverno della ‘Sicurezza’, “i luoghi ‘chiusi’ dell’istituzione totale- carceri, centri per il rimpatrio, residenze per la misura di sicurezza, reparti psichiatrici, luoghi di violenza legalizzata, aria sottratta, avvelenamenti e fughe chimiche, erosione dei diritti. E degli antidoti collettivi ancora da inventare”. Alle 20.30 è previsto ‘Vogliamo il pane e anche le rose’, un dialogo videoregistrato che Ken Loach ha regalato al Festival, “un incontro con un grande regista che non smette di portarci primavere di parole e immagini, grazie al suo meraviglioso impegno civile contro ipocrisia, disuguaglianza, meccanismi burocratici schiaccianti e politiche che inchiodano la working class ad un male di vivere senza apparente via d’uscita”. A seguire la proiezione dell’ultimo film del regista, The old Oak.

Sabato 1° giugno al Teatrino di Palazzo Grassi saranno in scena le primavere irriverenti dei giovani di Ultima Generazione “che scompaginano le regole del gioco, simulando distruzioni che non avvengono a dispetto di un ordine rassicurante e igienizzato. Un ordine che invece quella distruzione continua a produrla e a nasconderla”. Insieme a loro, le ragazze e ragazzi dell’Assemblea di Salute e Cura di Padova, un collettivo “che prova a rammendare le ferite di un sociale senza comunità, che precipita ognuno nella disperazione, nella solitudine, nella malattia”.

Nei successivi due incontri si parlerà di lavoro tra alienazione e riscatto: alle 11.30 insieme a Francesca Coin e a Francesca Re David il tema sarà quello delle ‘Grandi dimissioni’, “il gesto con cui sempre più persone in tutto il mondo si sottraggono a contesti lavorativi di sfruttamento radicale, regole tossiche e lesive di ogni diritto, condizioni che ammalano i lavoratori, consegnando loro la responsabilità di questa stessa sofferenza”. Nel pomeriggio, dopo la proiezione di ’50 anni di Clu’ documentario prodotto da Cooperativa lavoratori uniti Franco Basaglia, Massimo Cirri e Erika Rossi, autori e regista, e Gisella Trincas, discuteranno della storia di una cooperativa di lavoro che ha accompagnato a Trieste il ritorno degli internati in manicomio alla cittadinanza, alla dignità, al riconoscimento e al contratto sociale e che ancora oggi, garantisce opportunità di lavoro non nocive a chi il mercato escluderebbe a priori.

Alle 18.30 l’incontro ‘Oltre le passioni tristi’ realizzato in collaborazione con Writers in Conversation dell’Università di Ca’ Foscari Venezia, vedrà protagonista Miguel Benasayg, il filosofo e psicoanalista argentino che “da anni si interroga sul male di vivere del nostro tempo, sui sortilegi e miti del neoliberismo, (individualismo, iperperformatività, antagonismo esasperati) sulle storture e aberrazioni della digitalizzazione delle vite, sul futuro fattosi minaccia, ma anche, al di là delle passioni tristi, su insperate traiettorie di cura collettiva. In un mondo che non sembra consentire alternative alla rassegnazione, al disimpegno, alla distrazione immersiva delle persone ridotte a profilo, Benasayag prefigura altri futuri possibili, nell’alleanza dei corpi e delle vite”.

La giornata di sabato si chiude con lo spettacolo ‘Quelli di Basaglia, a 180 gradi….’. Protagonista è l’Accademia della Follia, “compagnia di un teatro che agisce da ‘progetto anticorpo’ smontando i confini tra normalità e follia, confini geografici, culturali, di generazione, di classe”. L’Accademia ritorna sulla scena del Festival con un omaggio a Franco Basaglia e alla straordinaria epopea di un movimento e di una storia che hanno cambiato i destini di migliaia di persone e sbarrato, per tutti noi, la possibilità di cadere fuori dal contratto sociale perché giudicati matti da una diagnosi che è sempre una sentenza”. Domenica 2 giugno, sempre al Teatrino di Palazzo Grassi, l’ultima giornata di appuntamenti si apre con l’incontro ‘Franco Basaglia Fare l’impossibile’ a partire dalle recenti pubblicazioni di Mario Colucci e Marica Setaro, “due testi importanti che riportano in luce la vocazione critica del pensiero e dell’opera di Franco Basaglia, la diffidenza dinanzi ad ogni pacificazione dei conflitti e della cancellazione delle contraddizioni che non smettono di riaprirsi. Basaglia vi appare come un uomo determinato ma anche pervaso dai dubbi, consapevole dei rischi di una battaglia collettiva che apre le grandi questioni del rapporto tra scienza e democrazia, tra cura e custodia, tra un’esclusione che annienta e un’inclusione che recupera il diverso solo per renderlo funzionale alla propria organizzazione”.

A seguire, in ‘Schegge di rivolta’, i poeti Francesco Deotto e Mariasole Ariot “racconteranno dell’altrove che ci abita e dei luoghi confine in cui tentiamo di trattenerlo e cancellarlo. Con uno sguardo che disloca il dentro nel fuori e il fuori nel dentro e si fa specchio delle contraddizioni di cui siamo fatti, di un dolore che è anche spiazzamento e rottura, sottrazione, dissenso e scheggia di rivolta”. Alle 17.30 si tornerà al Brasile e alle sue primavere basagliane, con un incontro che, “da un punto di vista teorico e antropologico, proverà ad indagare con Francesco Vacchiano, Massimiliano Minelli, Ernesto Venturini e Stella Goulart il lavoro di decostruzione istituzionale e le pratiche di liberazione marginali che fanno del Brasile ancora oggi un terreno sorprendente di alternativa al discorso egemonico sulla salute mentale”. A chiudere il Festival alle 18.30 saranno le percussioni dei S’ambarkamo e una danza collettiva in Campo San Samuele “a celebrare la Primavera che non bussa e ha in corpo futuri ri-belli”.

Continua la lettura su: https://www.adnkronos.com/cultura/venezia-dal-30-maggio-al-2-giugno-torna-in-laguna-il-festival-dei-matti_6a5Q7dpZjixm0gwIaBpxLF Autore del post: ADN Kronos Cultura Fonte: https://www.adnkronos.com/