“Sono qui a capo Nord, all’estremo limite del Finnmark, e posso anche ben dire all’estremo limite di tutto il mondo dal momento che non c’è altro luogo più a nord di questo che sia abitato da uomini. La mia sete di sapere è ora appagata e ora voglio tornare in Danimarca e, se Dio vuole, al mio Paese”.

Così scrive il prete e scienziato italiano Francesco Negri nel 1664 nel suo Viaggio settentrionale, un resoconto sotto forma epistolare delle osservazioni compiute lungo il suo itinerario in Scandinavia.

Considerato il primo turista mai giunto a Nordkapp, Negri intraprese il viaggio in solitaria per puro desiderio di conoscenza ma, grazie alle sue osservazioni, diede il via al mito dei popoli nordici in un’epoca in cui il centro della cultura europea era considerato il Mediterraneo e l’esotismo era diretto solo verso l’estremo Oriente e il Nuovo Mondo.

Ma dove si trova esattamente questo luogo?Denominato Nordkapp (cioè Capo Nord in norvegese) dal navigatore inglese Richard Chancellor nel 1553, è la punta estrema del continente europeo. Le sue coordinate sono 71° 10′ 21″ di latitudine Nord, ben al di sopra del Circolo Polare Artico che si trova invece a 66° 33′ 49″.

In realtà Nordkapp non fa parte della terraferma perché si trova sull’isola di Magerøy. E non è neanche il punto più settentrionale dell’isola poiché la penisola di Knivskjelodden, un po’ più a ovest, arriva a 71° 11′ 08″. Ma è là che nel tempo si è consolidato l’immaginario collettivo, su quel lembo sperduto di roccia proteso sul Mar glaciale artico.

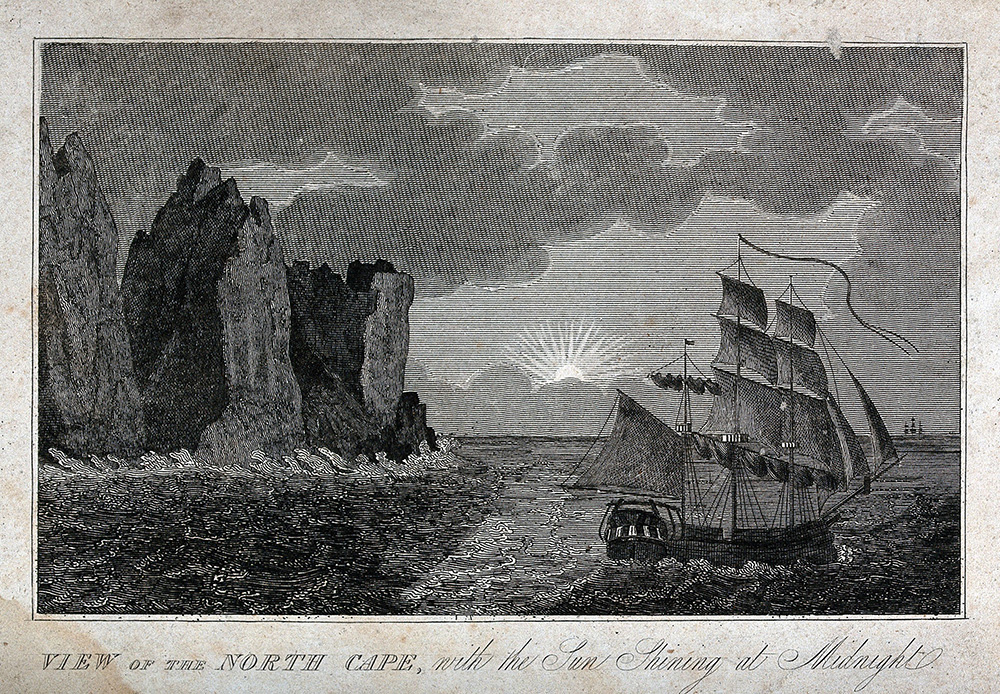

Nel 1798 un altro italiano arriva a Capo Nord, stavolta via terra: è lo studioso Giuseppe Acerbi che lo raggiunge attraverso la Finlandia assieme all’ufficiale svedese Anders Fredrik Skjöldebrand. Tornato in patria pubblica in inglese Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North Cape in the years 1798 and 1799. Il suo compagno di viaggio, invece, scrive Voyage pittoresque au Cap du Nord, avec gravures, un testo con 80 illustrazioni tra le quali un suggestivo sole di mezzanotte, lo spettacolo più sorprendente che offre Capo Nord.

E forse è proprio quel sole basso sull’orizzonte, perfettamente allineato a nord, nel pieno delle notti estive, il vero motivo del fascino di Nordkapp. Si tratta di un fenomeno che può essere osservato anche in altri luoghi al di sopra del circolo polare artico tra giugno e luglio e che ha il suo apice il giorno del solstizio d’estate, ma a Capo Nord assume un’aura quasi epica: sfiora il mare e poi risale, percorrendo un giro completo lungo l’orizzonte. Insomma, invece di tramontare verso il basso continua a spostarsi sempre verso destra.

Il motivo di questo curioso moto (apparente) sta nell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto ai raggi del sole nel periodo del solstizio d’estate. In quei giorni, come si può osservare nello schema qui sotto, la parte al di sopra del circolo polare artico resta tutta nella metà della terra illuminata dal sole, anche se questa ruota sempre attorno al proprio asse.Dunque non c’è alternanza tra buio e luce, ma un periodo perennemente luminoso, una lunga notte bianca in cui il sole non scende mai sotto l’orizzonte. A Capo nord questo arco di tempo corrisponde ai giorni compresi tra l’11 maggio e il 31 luglio.

Questo spettacolo ha attirato, nel corso dell’Ottocento, viaggiatori e artisti in numero sempre crescente.

Generalmente ne hanno tratteggiato l’imponente promontorio di granito, alto 307 metri, per accompagnare un resoconto di viaggio. Ne è un esempio la litografia a colori di Leon Jean Baptiste Sabatier in Atlas Historique et Pittoresque per Voyages de la Commission Scientifique du Nord.

In altri casi la scena è meno pittorica e la sua illustrazione è evidentemente legata a finalità di studio scientifico come queste tre vedute del promontorio realizzate per Voyages de la commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroë pendant les années 1838, 1839 et 1840 sur la corvette La Recherche.

In verità non era il sole di mezzanotte o il fascino di questa penisola rocciosa a muovere le grandi spedizioni, bensì il tentativo di trovare il ‘passaggio a nord-est‘ (cioè la rotta dal Mare del Nord al Pacifico) doppiando proprio Capo Nord. L’impresa riuscirà solo nel 1879 allo svedese Adolf Erik Nordenskiöld con la nave baleniera Vega.

Per trovare il primo grande artista a Capo Nord occorre aspettare il norvegese Peder Balke (1804-1887), un pittore romantico allievo di Johan Christian Dahl. Balke visitò Norkapp solo una volta, nel 1832, ma quel viaggio lo segnò per sempre, tanto che quel promontorio piatto a strapiombo sul mare tornò innumerevoli volte nei suoi dipinti.

Le prime opere sono ancora piuttosto naturalistiche, luminose e ricche di dettagli. In questa del 1845 la rocca appare chiara sotto il tipico cielo estivo, pieno di uccelli e dall’orizzonte arrossato. Un’immagine che evoca le parole annotate in viaggio: “La bellezza della natura assume il ruolo principale“. Ma le ampie onde scure sono già quelle del suo tenebroso stile più maturo.

Pochi anni dopo Balke dipinge almeno tre opere molto simili e piuttosto insolite: mentre tutti cercavano di catturare il sole di mezzanotte, l’artista raffigura Capo Nord al chiaro di luna in una condizione di luce straordinariamente drammatica, ma con il mare calmo e qualche barchetta sparsa.

Le differenze sono minime. Giusto la forma delle nuvole e il trattamento dell’acqua. Quando uno di questi dipinti fu esposto a Oslo nell’autunno del 1848, un critico scrisse che “cattura il nostro interesse, sia per la natura del soggetto stesso che per la singolarità della percezione del momento scelto“.

Intorno al 1850 Balke torna sullo stesso tema con un piccolo olio denso e veloce. Il promontorio è diventato un rettangolo scuro sullo sfondo attraversato da una fenditura.

Dieci anni dopo riprende la stessa veduta con qualche variazione. Il formato rimane piuttosto piccolo. Ormai dipinge solo per se stesso, alla ricerca di un linguaggio sempre più onirico e rapido.

Tutto si fa più leggero nel 1870. Balke ha maturato uno stile ancora più essenziale, arrivando a costruire le forme con poche larghe pennellate. Capo Nord è diventato una presenza rarefatta. Tutto svapora sotto un luminoso cielo estivo.

La differenza con le incisioni e le litografie a colori coeve, realizzate da altri artisti a corredo di racconti di viaggio, non poteva essere maggiore. Quanto più Balke è evocativo, quanto più queste sono descrittive.

Al termine del suo percorso, tra gli anni ’70 e ’80, Balke arriverà alla totale monocromia. La superficie è spazzata dal pennello con gesti decisi. Tutto si decide in pochi tratti. Ma il mare non è più calmo. Tornano le grandi onde che fanno colare a picco le navi, torna lo spirito romantico su cui si era formato.

Solo lo svedese Anders Zorn (1860-1920) riuscirà a dare a Capo Nord, nel 1890, una nuova interpretazione. Con la sua pennellata impressionista ha scelto di concentrarsi nel punto in cui la roccia incontra il mare, lasciando intravedere l’orizzonte arrossato dal sole di mezzanotte sotto un bel cielo azzurro. Il paesaggio sublime è ormai un ricordo lontano.

Nel frattempo il promontorio ricevette i primi ospiti illustri. Nel 1873 fu visitato dal re Oskar II di Svezia. A ricordo di quell’evento venne posto sulla punta un piccolo obelisco di pietra, visibile in questa incisione dell’anno seguente.

Poi, nel 1907, arriverà il re di Thailandia Chulalongkorn. Ma da quel momento Nordkapp non fu più soggetto di dipinti. Era iniziata l’epoca delle fotografie, come questa del 1901.

La strada E69, che oggi arriva fin quasi alla punta, verrà pianificata nel 1934 per favorire il turismo e aperta nel 1956. Dal 1999 il passaggio sull’isola, che in precedenza avveniva via traghetto, avviene attraverso un tunnel sottomarino (piuttosto inquietante, a dire il vero) che arriva a circa 200 metri di profondità sotto il livello del mare.

Nel frattempo la spianata di Capo Nord ha visto nascere nuove strutture. L’obelisco è stato spostato verso l’interno mentre al suo posto svetta un grande globo terrestre composto solo di meridiani e paralleli, eretto nel 1978.

Ecco come mi è apparso qualche giorno fa, quando ho visitato per la seconda volta Capo Nord.

Ho scattato questa foto verso mezzanotte e mezza, quando la massa di turisti accorsi con gli autobus per vedere il sole di mezzanotte (che però era parzialmente coperto) si era già dissolta.La vista del promontorio, verso le 21:30, era invece questa.

Il centro visitatori, chiamato Nordkapphallen, è alle nostre spalle. Al suo interno si trovano bar, ristorante, cinema, cappelle, sale espositive, negozi e tanto altro. La struttura originale è del 1959 mentre l’ampliamento risale al 1988.

Al suo interno, da appassionata di finestre, non potevo fare a meno di inquadrare il globo dalla grande vetrata dell’edificio circolare…

Verso le due di notte ho salutato Nordkapp con questa immagine negli occhi: la silhouette del grande globo sopra una striscia di cielo aranciato tra due fasce di un azzurro metallo.

E anch’io, come il buon Francesco Negri, ho sentito appagata la mia voglia di vedere e di scoprire. Pronta per il lungo viaggio che mi avrebbe riportata a casa, in Sicilia.

***

Per informazioni tecniche su come visitare Capo nord rimando alle pagine del sito VisitNorway.